SOMMAIRE

- Le sunnisme

- ENCADRE : salafisme, frérisme et djihadisme

- Les chiites

- Kharidjites, soufis et sectes hétérodoxes

- L’application de la charia

Apparues dès la mort de Mahomet, fondateur de l’islam doté de quatre-vingt-dix-neuf attributs (« Tout puissant », « Miséricordieux » etc.), les divergences majeures entre musulmans portent sur la légitimité de ses successeurs : les sunnites (85 %) se sont donnés pour premiers chefs des compagnons du Prophète, les califes « bien guidés », alors que les chiites (un peu moins de 15 %, dissidences comprises) considèrent que le califat aurait dû rester dans la famille de Mahomet ; la troisième branche, celle des kharidjites, représente moins d’1 % des croyants.

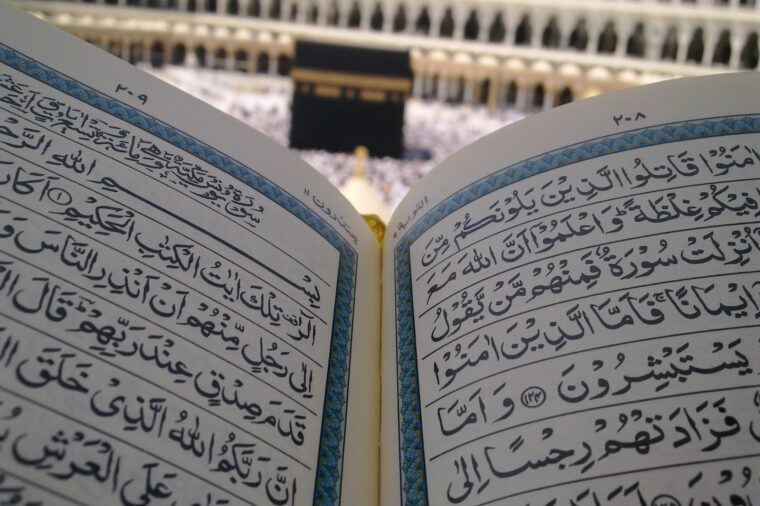

Chacune de ces trois obédiences est elle-même divisée en « rites » ou « écoles » qui établissent la jurisprudence juridique de l’islam (fiqh), avec des appréciations différentes sur les modalités d’application pratique des enseignements de Mahomet. Tous respectent en revanche les cinq piliers de la religion musulmane : la profession de foi (chahada), les prières quotidiennes, le jeûne du ramadan, l’aumône (zakat) et le pèlerinage à La Mecque.

Le sunnisme

Le terme « sunnite » vient du théologien Ibn Sîrîn (mort en 728) qui divisa les musulmans entre ahl al-sunna (gens de la tradition mahométane) et ahl al-bidʿa (gens de l’innovation blâmable). Historiquement, le sunnisme a été mis en œuvre par les deux premières dynasties ayant dominé le Moyen-Orient après la mort de Mahomet : les Omeyyades (cf. Proche-Orient), puis les Abbassides (cf. Mésopotamie). Ne disposant pas d’instance cléricale centrale (à la différence des chiites), la communauté sunnite (Oumma) est régie par différentes écoles juridiques :

- le hanafisme (de Abu Hanifa, 700-767), prédominant en Turquie, au Proche-Orient et en Asie, dont dérivent l’acharisme (doctrine née au Xe qui récuse la thèse du libre arbitre au profit de celle de la prédestination) et deux mouvements très traditionalistes nés en Inde : le déobandisme, apparu au XIXe , qui a inspiré les talibans (« étudiants en religion » formés dans des écoles dénommées madrasas, cf. Afghanistan et Pakistan), ainsi que le Tabligh, Association pour la prédication, organisation prosélyte fondée au XXe ;

- le malékisme (ou malikisme, de Mâlik Ibn Anas 712-796) ; très répandu au Maghreb et en Afrique noire, il s’appuie sur des structures très hiérarchisées et accorde une grande place aux pratiques des premiers musulmans de Médine comme source de la jurisprudence islamique ;

- le chaféisme de Al-Châfi’î (768-820): prédominant en Afrique de l’est et en Indonésie, il est considéré comme intermédiaire entre le hanafisme et le malékisme ;

- le hanbalisme de Ibn Hanbal (781-856), école la plus traditionaliste dont se réclament le salafisme (cf. Encadré) et ses différentes composantes, telles que le wahhabisme en vigueur en Arabie saoudite.

D’autres écoles ont existé dans le passé, comme le zahirisme et le mu’tazilisme, brièvement doctrine officielle des Omeyyades, avant d’être éradiquée par les Acharites et les Maturidites : elle prônait la recherche rationaliste en matière de religion et l’élection démocratique du chef de la communauté religieuse. Ses textes ont été redécouverts au XIXe siècle par certains intellectuels, notamment en raison de leurs conséquences politiques, mais elle n’a pas de base populaire. Les chiites zaydites et ismaéliens en ont repris quelques fragments.

Salafisme, « frérisme » et djihadisme

Le SALAFISME [de « salaf » qui signifie « prédécesseur » ou « ancêtre »] a été initié par le prédicateur Ibn Abd Al-Wahhab, fondateur au XVIIIe siècle du courant wahhabite, à l’origine du royaume saoudien. Entendant ramener l’islam à son authenticité perdue, il a exhumé la figure la plus rigoriste de l’école hanbalite, Ibn Taymiyya (mort emprisonné par les Mamelouks d’Égypte en 1328). Le salafisme prône une lecture littérale des versets coraniques et des préceptes issus de la tradition prophétique : il aspire à islamiser la société par le bas, non pas dans le sens d’une adaptation à son époque (la modernité), mais dans celui d’une conformité au passé et à la tradition. A ce titre, il diffère totalement d’un courant au nom proche, la salafiyya, apparue dans la seconde moitié du XIXe siècle dans l’Empire ottoman, qui souhaitait adapter l’islam à la modernité européenne. Élevant les hadiths au même rang que le Coran, le salafisme prône un retour à une juste croyance (orthodoxie) et à une juste pratique (orthopraxie). Il considère qu’il est nécessaire de revenir aux fondements de l’islam, en imitant les « salaf », les personnes qui ont fréquenté de façon directe ou indirecte le prophète ; comme eux, les salafistes arborent une longue barbe, avec la moustache rasée, tandis que les femmes portent un niqab qui couvre intégralement leur corps et leur visage, ne laissant apparaître que les yeux. Dans sa forme refusant toute participation à la vie publique, le salafisme est qualifié de piétiste.

A l’inverse, les FRÈRES MUSULMANS (nés en 1928 en Égypte, cf. L’Encadré dans ce pays) considèrent que le moyen le plus efficace d’enrayer le déclin de l’islam ne passe pas par l’individu, mais par une islamisation des institutions et de l’État. Moins rigoureux que les salafistes sur le plan religieux, ils ne refusent pas la modernité, à la condition qu’elle soit islamisée.

Le DJIHADISME a surgi dans les années 1960 comme un prolongement radical des Frères musulmans, sous l’impulsion de l’intellectuel égyptien Sayyid Qutb. Partant du diagnostic que l’impiété ne se réforme pas, le djihadisme entend renverser l’ordre établi par la violence, agrémentant son discours politique d’éléments de l’intransigeance religieuse des salafistes.

En pratique, les frontières entre les trois courants peuvent être poreuses : ainsi, le salafisme politique, comme le djihadisme, sont parfois une synthèse des courants frériste et wahhabite.

Les djihadistes sont partisans de la restauration du « Califat islamique » (aboli en 1924 par Kemal Atatürk), au motif que la communauté musulmane a toujours vécu sous l’autorité d’un « calife » (successeur du Prophète), c’est-à-dire d’un guide temporel et spirituel commun, même si elle était soumise politiquement à l’autorité de divers souverains. Ces « califatistes » comptent deux courants concurrents : d’un côté, ceux qui veulent unifier les territoires musulmans (Dâr al-Islam) sous une même autorité politique dans le cadre d’une « confédération » d’Émirats ayant chacun à sa tête un « émir » ; d’un autre côté, ceux qui veulent unifier les fidèles musulmans – et pas nécessairement les territoires – sous une même autorité spirituelle dans le cadre d’une « union » d’États indépendants. Les premiers promeuvent un « djihad déterritorialisé » qui efface les frontières existantes, considérées comme artificielles et imposées par l’Occident pour diviser les musulmans ; les seconds sont favorables à un « djihad territorialisé », c’est-à-dire mené dans le cadre des États existants.

Les chiites

Les chiites considèrent que le califat aurait dû échoir à Ali, cousin de Mahomet et époux de sa fille Fatima. Ali est certes proclamé quatrième calife en 656, mais il se heurte aux sunnites, ainsi qu’aux kharidjites qui l’assassinent en 661 (cf. Mésopotamie) : c’est « la grande rupture » (ou fitna), l’acte de naissance du chiisme (de l’arabe shi’a « partisans »). La mort d’Hussein, deuxième fils d’Ali tué par les Omeyyades à Kerbala (en 680), donne lieu chaque année à plus grande célébration du chiisme : l’Achoura. Qualifiés de rafidha (« ceux qui refusent ») par les salafistes sunnites, les chiites respectent la sunna de Mahomet, mais aussi des textes et directives attribués à leurs imams.

Les chiites sont eux-mêmes divisés en plusieurs mouvements. Leurs divergences portent sur celui de leurs guides (qu’ils appellent « imam » et non calife[1]) qui reviendra comme Mahdi (« rédempteur ») à la fin des temps, après avoir disparu de son vivant[2] : pour les duodécimains ou imamites (90 % des chiites, religion officielle de l’Iran depuis le XVIe siècle) c’est le douzième imam qui a été « occulté » ; pour les ismaéliens (ou septimaniens) c’est le septième (Mohammed ibn Ismaël) et le cinquième pour les zaydites (ou quintimains) du Yémen, qui sont considérés comme les plus proches idéologiquement des sunnites.

Les principales dynasties s’étant réclamées du chiisme duodécimain dans l’histoire sont les Bouyides en Mésopotamie et les Séfévides en Perse, avec leurs tribus turcomanes dites Qizilbash (« têtes rouges », en référence à la couleur de leur turban). Côté ismaélien, les plus connues sont les Qarmates à Bahreïn et les Fatimides en Égypte. Ce sont ces derniers qui ont érigé, au Xe siècle, la mosquée Al-Azhar du Caire (en hommage à Fatima Zahra, fille de Mahomet), dont l’université est paradoxalement devenue la plus prestigieuse du monde sunnite.

La plupart des duodécimains appartiennent à l’école ja’farite, du nom de leur sixième imam, et plus particulièrement à sa forme majoritaire, l’usulisme, qui fait du itjihad (recherche personnelle) le moyen privilégié d’apporter des réponses à de nouvelles questions ; le velayat-e-fahqi (gouvernement des docteurs), en vigueur en Iran, en est la traduction politique. Les chiites sont dotés d’un clergé de mollahs, plus ou moins équivalents aux oulémas sunnites mais plus importants, puisqu’ils sont considérés comme les dépositaires de l’autorité légale détenue par leurs imams historiques. Certains peuvent porter des titres attribués par les universités islamiques et par un système de cooptation entre pairs : les ayatollahs (« source de Dieu« ), situés au sommet de la hiérarchie, et les hodjatoleslam (« preuve de l’islam« ). La formation des clercs a lieu dans des écoles et universités religieuses. Ces hawzas sont situées dans les villes saintes de Nadjaf et Kerbala (dans le sud irakien), de Qom (au sud-ouest de Téhéran) et de Machhad (au Khorasan) : cette dernière ville abrite la plus grande mosquée iranienne, dédiée au huitième imam, Reza, le seul à être enterré en Iran.

Les ismaéliens ont connu trois scissions. La première est celle des DRUZES (de Syrie et du Liban), selon lesquels c’est le sixième calife fatimide al-Hukim, disparu en 1021, qui est l’imam occulté. Deux scissions simultanées interviennent en 1094, lors de la succession du calife fatimide al-Mustansir, entre les Nizarites (partisans de son fils aîné al-Nizar) et les Mustalites (partisans du second fils al-Mustali). Les premiers, dont se réclame la secte des Assassins (cf. Iran) reflueront ensuite dans les montagnes d’Asie Centrale (Pamir, Hindou-Kouch etc.) ; on les retrouve aussi, sous le nom de Khodjas, sur les côtes occidentales de l’Inde, au sud du Pakistan et en Afrique orientale, placés sous l’autorité de la dynastie des Aga-khans. Les seconds existent encore sous le nom de Sulaymanis à la frontière saoudo-yéménite et de Dawoodi Bohras dans la région indienne de Mumbai.

Kharidjites et sectes hétérodoxes

Les KHARIDJITES (« ceux qui sont partis », moins de 1 %) se sont séparés des sunnites dès 657 : partisans de l’élection au mérite de leur chef, et non par succession, ils étaient opposés à toute réconciliation avec les sunnites. Comme les autres, ils se sont divisés en plusieurs tendances, plus ou moins radicales vis-à-vis des autres musulmans. Ses variantes qui se sont le plus répandues, sont les plus modérées : bien que rigoristes sur le plan politique et religieux, le sufrisme (ou kufrisme) et l’ibadisme rejettent notamment la violence comme moyen d’action, sauf pour se défendre. Ils se sont propagés au Moyen-Age parmi les tribus berbères qui luttaient à l’époque contre les envahisseurs arabes de confession sunnite. La seule tendance qui ne soit pas éteinte ou marginalisée aujourd’hui est l’ibadisme, religion officielle du sultanat d’Oman, également présente dans certains îlots au Maghreb. Les ibadites se considèrent comme la cinquième école du sunnisme.

S’ajoutent à ce tableau diverses sectes hétérodoxes, telles que les ALAOUITES (ou Nosairites) : dissidents du chiisme apparus au IXe siècle en Irak puis en Syrie, ils considèrent que l’imam occulté est le onzième. Ayant foi en la métempsycose et en certaines croyances païennes, ils croient dans une Trinité composée de Mahomet, Ali et Salman le Persan (compagnon du Prophète) et n’observent pas à la lettre certains préceptes de la loi musulmane (par exemple sur la consommation d’alcool, le jeûne et le voile pour les femmes), ce qui en fait des hérétiques pour la plupart des musulmans. Le même jugement est appliqué aux Druzes qui, eux aussi, croient à la métempsycose et n’observent pas le ramadan, ainsi qu’à un certain nombre de pratiques d’inspiration islamique ayant fait des emprunts aux rites populaires, à l’animisme ou aux religions iraniennes pré-islamiques : l’AHMADISME au Pakistan et en Afrique (cf. L’Inde creuset de religions), le shabakisme et le yarsanisme au Kurdistan, l’alévisme en Turquie…

Synthèse de croyances chiites (comme le culte d’Ali), mais aussi chamanistes, zoroastriennes et même chrétiennes, l’ALEVISME se transmet de façon héréditaire. Ne respectant pas les cinq piliers de l’islam, les alévis sont considérés comme des déviants par les autres musulmans. Intégrant de la musique et des danses, leurs cérémonies sont mixtes : elles sont célébrées par des dignitaires religieux spécifiques dans des maisons de prière (cemevi) qui ne sont pas considérées comme des mosquées.

Sont également considérés comme hérétiques les adeptes du BAHA’ISME, fondé par des dissidents chiites en Iran, dans la seconde moitié du XIXe siècle (cf. Les religions iraniennes).

Le clivage entre sunnites et chiites est surtout prégnant au Proche-Orient et au Maghreb. Dans les autres zones (Asie centrale, Asie du sud), beaucoup de croyants ne se reconnaissent dans aucune des branches : on estime que 40 % des musulmans, sunnites comme chiites, y sont d’abord adeptes du SOUFISME. Accordant une large part au cheminement personnel, à l’ascèse et au culte des saints, le soufisme est plus ou moins hétérodoxe selon la voie (tariqa) adoptée par ses confréries : certaines empruntent ainsi des éléments au chamanisme ou à d’autres religions, ce qui en fait des hérétiques aux yeux des musulmans orthodoxes. En Turquie, l’ordre des Mevlevi (Mawlawiyya), né au XIIIe siècle, est connu pour ses « derviches tourneurs » dont la danse (appelée samā‘) présente des mouvements rappelant ceux d’une toupie. Présent également en Turquie et dans les Balkans (son siège mondial est en Albanie), le BEKTACHISME (proche de l’alévisme) considère que le Coran doit être lu à deux niveaux : de l’extérieur et de l’intérieur, ce qui laisse la place à une interprétation ésotérique des textes. Les bektachis n’ont pas de mosquées et ont leurs propres rites hebdomadaires, dont les femmes (qui ne sont pas tenues de porter le voile) ne sont pas exclues.

[1] Quatrième calife de la religion sunnite, Ali est le premier imam de la religion chiite.

[2] Sans être aussi centrale que chez les chiites, la croyance au Mahdi est partagée par la quasi-totalité des musulmans. Des califes sunnites se sont proclamés « rédempteurs », de même que le fondateur de la dynastie marocaine des Almohades, le chef de la révolte contre l’occupation anglaise du Soudan au XIXe ou les fondateurs du babisme en Iran et de l’ahmadisme au Pakistan.

L’APPLICATION DE LA CHARIA

Certains États musulmans appliquent tout ou partie de la charia, « loi islamique » qui comprend l’ensemble des textes régissant la vie individuelle du croyant (prières, jeûne etc.), ainsi que la vie des sociétés musulmanes (mariage, héritage, transactions, justice pénale etc.). Les plus importants de ces textes sont le Coran (instructions révélées par le Prophète, soit plus de 2 000 versets regroupés en 114 sourates) et les hadiths (recueil des dires et gestes de Mahomet et de ses compagnons). Compilés entre les VIIIe et XIIe siècles, les règles et codes juridiques issus de ces textes constituent le corpus unique, dénommé Sunna (Tradition), dont se réclament les sunnites. Le délit de blasphème a commencé à émerger au XIIe. Le premier à avoir fait écrire un code juridique inspiré du Coran est le sultan ottoman Mehmet II au XVe siècle.

En pratique, la charia n’est pas un corpus immuable : elle varie notamment en fonction des interprétations des théologiens des différents schismes, ce qui impacte l’interprétation que les musulmans eux-mêmes peuvent en faire ; ainsi, le vote des femmes a été interdit par la charia, avant d’être autorisé en son nom. De même, la charia des chiites n’est pas strictement identique à celle des sunnites, les deux communautés ne reconnaissant pas intégralement les mêmes hadiths.

La charia est appliquée avec plus ou moins de rigueur : autant la première partie du corpus, concernant la vie individuelle, est universellement appliquée par les musulmans, autant la seconde est d’application variable. Sur une cinquantaine d’États islamiques, une douzaine seulement l’ont inscrite dans leur Constitution. Dans la plupart des pays, la charia s’applique surtout dans le code pénal et le code de la famille (répudiation, polygamie, mariage…), avec des variantes sur les sanctions. Dans certains pays (comme l’Arabie Saoudite), elle constitue un code très restrictif qui forme l’intégralité du droit local et autorise certains châtiments comme la lapidation, la flagellation et l’amputation. Dans d’autres (comme la Turquie), elle ne s’applique pas du tout ou bien elle est une « source » de droit parmi d’autres (par exemple en Égypte). Enfin, elle ne s’applique que localement dans certains États fédéraux : c’est le cas au nord du Nigeria et dans la province autonome d’Aceh en Indonésie.