147 181 km²

République fédérale

Capitale : Katmandou

Monnaie : roupie népalaise

29 millions d’habitants dont trois quarts de Népalais[1]

[1] Entre 5 et 7 millions d’habitants sont apatrides, la nationalité népalaise ne pouvant être transmise que par le père.

Le drapeau est une combinaison de deux triangles (pennons) incarnant les hautes altitudes de l’Himalaya ainsi que les deux religions les plus présentes, l’hindouisme et le bouddhisme. Ils contiennent une lune et un soleil représentant les familles gouvernantes. Le rouge cramoisi est la couleur nationale : elle symbolise la bravoure des Népalais ainsi que le rhododendron, fleur nationale. La bordure bleue symbolise la paix et l’harmonie.

Pour l’histoire antérieure, lire Les royaumes himalayens jusqu’aux indépendances modernes

« Igname entre deux rochers », selon le mot de l’unificateur du pays au XVIIIe siècle, le Népal est coincé entre deux géants : totalement enclavé, il partage 1 770 km de frontières avec l’Inde au sud et 1 389 avec la Chine au nord.

Le pays est découpé en trois grandes bandes longitudinales. Au sud, s’étend le Teraï (« terres humides »), partie de la plaine du Gange faite de terrasses alluviales, mais aussi de plateaux caillouteux, de forêts et de marais[1] ; représentant 23 % de la superficie et 40 % de la population du pays, il concentre la majorité des richesses agricoles et industrielles nationales. Le centre, ou Moyen-pays, est constitué de collines : regroupant la majorité de la population, il est le siège de la capitale et du pouvoir politique. Ce « plateau népalais » est dominé, au nord, par les hauteurs très faiblement peuplées de l’Himalaya : les sommets de plus de 8 000 m (Dhaulagiri, Annapurna) y sont entrecoupés de vallées situées 7 000 m plus bas. Les altitudes les plus élevées se situent au Népal central et plus à l’est dans le massif de l’Everest, plus haut sommet du monde (8848 m) situé à la frontière avec le Tibet.

Le Népal se caractérise par une très grande diversité humaine, tant linguistique, culturelle que sociale et religieuse, avec une soixantaine d’ethnies et de castes différentes. Les descendants des Khas constituent environ la moitié de la population. De langue népali, ces « Indo-Népalais » (ou Parbatiya, « montagnards ») tels que les Pahari, partagent le Moyen pays avec des populations tibéto-birmanes, dont certaines comptent plus d’un million de membres : les Newars dans la vallée de Katmandou, les Rai et Limbu (probables descendants des Kirati) à l’est, les Tamang sur le pourtour de la vallée de Katmandou et les Gurung et Magar à proximité de l’Annapurna. Quelques ethnies tibéto-birmanes (qualifiées par les Khas de « Bhotiya », habitants du Tibet) vivent encore plus près des hauteurs himalayennes, à l’image des Sherpas au pied de l’Everest[2]. Enfin, la population du Teraï parle majoritairement des langues indo-aryennes : c’est le cas des « Tharu », nom générique d’un groupe de tribus autochtones ; c’est aussi le cas des Madheshi, un ensemble de castes et d’ethnies (comme les Marwari) descendant des Indiens ayant favorisé le développement agricole de la partie orientale de la plaine (cf. Encadré).

Religion officielle, l’hindouisme est pratiqué par 85 % de la population (cf. L’Inde creuset de religions). Dans le pays natal de Bouddha, les bouddhistes sont moins de 10 %, surtout présents dans l’Himalaya, et les musulmans 5 % (dans le Teraï). Les Newars pratiquent une religion syncrétique. Bien qu’abrogé en 1963, le système des castes – propre aux Indo-Népalais, aux Newars et aux hindous de la plaine – reste une référence importante dans les comportements sociaux, y compris au sein des ethnies tibéto-birmanes a priori plus égalitaires.

[1] Alors insalubre, la plaine du Teraï a été partagée entre la Compagnie des Indes orientales et le Népal dans la première moitié du XIXe siècle.

[2] Les Sherpas (« ceux de l’est ») sont arrivés au Népal au XVIe, en provenance du royaume tibétain de Kham.

Après avoir cantonné la dynastie Shah à un rôle purement honorifique pendant plus d’un siècle, les Rana sont chassés du pouvoir en 1951, année au cours de laquelle le pays finalise l’intégration administrative de l’ancien royaume du Mustang. Le premier ministre en fonction a été victime de l’alliance passée entre le roi et le parti du Congrès népalais fondé, en 1947, avec l’appui de son homonyme indien. La primauté de la monarchie est restaurée, mais la gouvernance du pays est difficile : le Parti communiste (PCN), fondé en 1949, exige en particulier la révision du traité de paix et d’amitié signé par le dernier Rana avec l’Inde en juillet 1950, révision à laquelle s’oppose le parti du Congrès. Huit remaniements gouvernementaux ont lieu en huit ans et la promulgation d’une Constitution de type parlementaire, en février 1959, n’y change rien. Le Congrès remporte certes les élections, mais sa victoire est contestée dans la rue par l’opposition. Jugées insuffisantes par les communistes, ses réformes sont aussi combattues par les « possédants ».

Le chaos devient tel que le roi Mahendra reprend pleinement les rênes dès décembre 1960. L’autorité royale est même renforcée dans la nouvelle Constitution de 1962, avec une concentration des pouvoirs en faveur du monarque. Les partis politiques sont interdits, remplacés par des « organisations de classe » et professionnelles censées représenter les Népalais dans le système d’assemblées pyramidales ayant remplacé le Parlement : les « panchayat ». Le roi Birendra, qui accède au trône en 1972, poursuit la politique de son père. La planification quinquennale est reconduite, en faveur du développement des campagnes, et le pays est découpé en cinq régions administratives comprenant chacune des montagnes, des collines et des plaines, afin d’effacer les disparités entre régions géographiques anciennes. Les appels de l’Inde à davantage de démocratie restent sans effet, le pouvoir népalais jouant des rivalités entre ses voisins indiens et chinois pour poursuivre son chemin. Ainsi, quand New-Delhi dénonce le raidissement de 1960, le Népal accepte la construction d’une route entre Katmandou et le Tibet chinois. Quand l’Inde annexera le Sikkim, en 1975, la monarchie népalaise signera un traité de coopération économique avec Pékin.

L’aide chinoise s’avère d’autant plus précieuse que la politique économique mise en œuvre s’avère un échec : le PIB ne progresse quasiment pas et le pays dépend largement de la Banque mondiale. La colère monte à ce point dans la population, en particulier dans les villes, que le roi Birendra amorce un virage en 1979 : il annonce la tenue d’un référendum, ainsi que le retour d’une élection directe de l’Assemblée nationale, sans que les partis politiques soient pour autant autorisés. De fait, la « démocratie panchayat » n’est pas fondamentalement remise en cause et les manifestations continuent, tandis que l’irritation de l’Inde augmente : en mars 1989, elle ferme purement et simplement ses frontières avec le Népal, affaiblissant un pays dont les approvisionnements dépendent fortement des voies d’accès avec son voisin méridional[1].

La pénurie engendrée par le blocus indien conduit l’ensemble de la classe politique à s’entendre pour lancer un nouveau mouvement de contestation en février 1990. Les grèves et les affrontements violents avec les forces de l’ordre amènent le roi à lâcher du lest deux mois plus tard : levant l’interdiction des partis, il annonce la constitution d’un gouvernement intérimaire composé de représentants des principales formations politiques. Une nouvelle Constitution, rétablissant une monarchie parlementaire, est proclamée en novembre et des élections organisées en mai 1991, les premières depuis 1959. Le Congrès népalais en sort largement vainqueur, mais la belle unité entre formations politiques ne dure pas : cinq gouvernements – formés alternativement par le Congrès, les royalistes et le PCN-MLU (Parti communiste marxiste-léniniste unifié) – se succèdent en six ans, retardant la mise en œuvre rapide des réformes économiques et sociales qu’attend le pays. La misère conduit des centaines de milliers de Népalais à travailler en dehors de leur pays[2], tandis que d’autres y reviennent, contraints et forcés : dans les années 1990, près de 100 000 Népalais sont expulsés par le Bhoutan, qui les considère des résidents illégaux, et vont s’entasser dans des camps de réfugiés du sud-est du Népal.

[1] 60 % des importations népalaises viennent d’Inde contre moins de 5 % de Chine

[2] Environ trois millions de Népalais vivent à l’étranger, principalement en Inde et dans le Golfe persique, fournissant au pays environ le quart de son PIB.

Dix ans de guérilla maoïste

Face à la dégradation de la situation économique, une partie de la classe politique se radicalise, à l’image de militants communistes qui, en 1995, fondent un énième parti, d’inspiration maoïste[3], réclamant des mesures urgentes. Bien que dirigé par des membres de haute caste brahmane (ses chefs sont diplômés en agronomie ou en architecture), ce Parti communiste maoïste (PCN-M) affirme défendre les paysans d’origine tibéto-birmane contre les hautes castes indo-népalaises qui régissent le pays. Face au silence des autres partis, les maoïstes lancent une « guerre populaire » en février 1996, dans deux districts déshérités du nord-ouest et dans les collines de la région de Gorkha. Admirateurs du Sentier lumineux péruvien, les insurgés sont désavoués par la Chine, malgré leur référence aux thèses de Mao ; ils reçoivent en revanche le soutien de guérilléros indiens, naxalites[4] ou séparatistes Gurkhas. Dotés de quelques armes à feu, mais aussi de « kukris » (les poignards gurkhas), ils profitent du relief montagneux du pays pour se livrer surtout à des opérations « coups de poing » contre des symboles du régime honni (postes de police, propriétaires terriens, usuriers, informateurs) et contre les communistes qui ne suivent pas leur voie. Mais ils lancent aussi des grèves générales, lèvent un « impôt révolutionnaire » auprès des hommes d’affaires de Katmandou et mènent des actions de propagande dans les campagnes, encore très féodalisées, où la cause maoïste séduit les jeunes, les tribus des collines, les intouchables et autres membres des basses castes du Teraï… La guérilla est bientôt capable d’aligner 19 000 combattants. Début 2001, le nombre de victimes du conflit dépasse le millier, avec des pertes plus importantes dans la police – mal armée et mal formée – que dans la rébellion.

N’ayant pas tout de suite mesuré l’ampleur du mouvement, le pouvoir poursuit la mise en œuvre de sa politique. Il ne prend vraiment la mesure du problème qu’en juin 2001, quand Birendra et son épouse sont assassinés par leur propre fils, à la suite d’un différend familial lié notamment au poids des castes dans la religion hindoue : le jeune prince voulait en effet épouser une Népalaise de la famille des Rana … mais de mère indienne, alors que la reine avait d’autres projets. Le meurtrier s’étant suicidé, il est remplacé par le frère du roi défunt, Gyanendra, jugé inféodé à New-Delhi et opportunément absent du palais royal au moment du drame. Réputé hostile à la monarchie constitutionnelle, le nouveau roi rétablit un pouvoir autoritaire.

Il décide aussi d’envoyer l’armée combattre les rebelles, à la satisfaction de l’Inde qui s’inquiète d’une éventuelle contagion de la rébellion népalaise sur ses guérillas séparatistes du nord-est. Pourtant, cette décision ne fait que renforcer « l’armée populaire de libération » qui augmente son arsenal, grâce aux armes prises aux militaires (voire données par eux). Les combats se font de plus en plus meurtriers (5 000 victimes pour la seule année 2002), mettant aux prises une rébellion aidée au maniement des explosifs par les maoïstes indiens et des forces gouvernementales mieux coordonnées, armées et encadrées : Indiens, mais aussi Américains et Britanniques fournissent en effet des conseillers militaires et de l’armement aux 140 000 policiers, militaires et paramilitaires mobilisés.

En 2004, après s’être implanté dans la quasi-totalité des districts du pays et avoir poussé à l’instauration d’un couvre-feu dans la capitale, le PCN-M proclame l’autonomie de huit régions, au sein desquelles il met en œuvre ses propres lois. En février 2005, après avoir renvoyé par trois fois ses premiers ministres, le roi prend les pleins pouvoirs, instaure l’état d’urgence et mène une politique qui conduit à l’arrestation de leaders politiques et au contrôle des médias de toutes natures. Ce nouveau tour de vis lui aliène le soutien de la communauté internationale – à l’exception toujours notable de l’allié chinois – et amène les principaux partis népalais à rencontrer la rébellion, à New-Delhi, en novembre 2005. Unie, l’opposition appelle à la grève générale et à la désobéissance civile, avec le soutien de la guérilla.

Confronté à une mobilisation populaire exceptionnelle, Gyanendra doit accepter le rétablissement du Parlement et la formation d’une Assemblée constituante, à la satisfaction des maoïstes qui proclament une trêve. En mai 2006, les députés votent une restriction des pouvoirs et des moyens financiers du roi et s’arrogent le droit de choisir son successeur en cas de disparition (son fils aîné étant réputé pour ses frasques et ses violences). En outre, le pays revient sur le statut de religion officielle accordé à l’hindouisme en 1984. En juin, le chef du PCN-M, Pushpa Kamal Dahal surnommé « Prachanda » (le Féroce), se rend lui-même à Katmandou pour négocier avec le Premier ministre un accord de paix : signé en novembre 2006, après un conflit qui a fait 17 000 morts, il prévoit le cantonnement des combattants et des armes, la dissolution des structures administratives de la guérilla, ainsi que l’intégration des maoïstes (renommés PCUN-M[5]) dans un gouvernement d’union nationale et une Chambre intérimaire, le temps qu’une Constituante soit élue.

[3] Le PC originel a connu une vingtaine de scissions depuis sa création.

[4] Naxalbari, lieu de naissance de la rébellion naxalite, est quasiment situé à la frontière orientale du Népal.

[5] Parti communiste unifié du Népal-maoïste

Une république fédérale instable

Mais cette élection tarde à se dérouler, du fait d’une nouvelle situation insurrectionnelle dans les plaines du Teraï, en 2007. En janvier, les Madheshi – que les Népalais des collines considèrent comme des immigrants indiens – réclament la reconnaissance de leurs droits dans un futur Etat fédéral. Des affrontements meurtriers opposent le Forum des droits du peuple Madheshi aux maoïstes, tandis que l’Armée du Teraï revendique des attentats, y compris à Katmandou.

Les "Madheshi", des citoyens à part

Créée par certains autochtones népalais, cette appellation générique regroupe les descendants des Indiens incités par les souverains népalais à s’installer, dès la fin du XVIIIe siècle dans l'est du Teraï, pour le déboiser et favoriser son développement agricole. Leur implantation aux côtés des peuples indigènes s'étant encore accélérée, à partir des années 1860, ils en sont arrivés à représenter près d’un tiers de la population du Teraï et considèrent qu'ils possèdent des droits antérieurs aux habitants descendus de leurs montagnes, une fois la plaine devenue fertile et la malaria éradiquée (dans les années 1950).

Ils ont pourtant été victimes de confiscations de leurs terres au profit des Népalais des collines et sont quasiment exclus de l’armée, de la police et de l’administration. S'exprimant en maithili (voisin du bihari), en bhojpuri ou encore en ourdou, ils sont considérés par la plupart des Népalais comme des citoyens indiens, alors qu'ils n'en ont pas la nationalité. Pire, ils sont soupçonnés d'être soutenus par des extrémistes hindous et des nostalgiques de la monarchie.

Cette crise ralentissant les discussions sur leurs deux principales exigences – l’instauration du fédéralisme et l’abolition pure et simple de la monarchie – les maoïstes se retirent du gouvernement. Ils y reviennent renforcés en avril 2008 : après une campagne émaillée de heurts avec les autres formations, ils remportent le plus de sièges à l’Assemblée constituante, loin toutefois de la majorité absolue. Malgré tout, la République est proclamée le mois suivant. Vieille de 239 ans, la dynastie des Shah qui avait unifié le pays disparait sans autres manifestations que quelques attentats mineurs d’extrémistes royalistes. Le premier Président, élu en juillet, est un membre du Parti Congrès, mais le Premier ministre, choisi le mois suivant, est maoïste : Prachanda prend la tête du gouvernement, à la faveur d’une alliance avec le PCN-MLU, désormais positionné au centre gauche (comme son nom ne l’indique plus). Mais le chef maoïste démissionne en mai 2009, suite à un conflit avec le chef d’État-major sur la démobilisation des guérilléros : transfert d’unités complètes ou adhésions individuelles, les modalités de cette intégration n’avaient pas été clairement définies dans l’accord de paix. Cette question, ainsi que celle de la rédaction d’une nouvelle Constitution, contribuent à l’échec de tous les gouvernements suivants, qu’ils soient conduits par un membre du PCN-MLU ou par un maoïste.

Quelle que soit l’équipe en place, le pays reste aligné sur la Chine : en février 2010, les deux pays signent des accords de sécurité sur leur frontière commune, afin d’éviter que le Népal ne devienne une base arrière pour les indépendantistes tibétains ; Pékin propose même de payer l’entraînement des forces paramilitaires que Katmandou a accepté de déployer dans les districts du Mustang et de Manar.

Face à l’impasse institutionnelle que connait le pays, l’Assemblée Constituante est dissoute en mai 2012 et un gouvernement de techniciens est désigné, en février suivant. Tenues en novembre, les nouvelles élections se déroulent sur fond de fédéralisme. Au sud, la revendication autonomiste des Madheshi a été reprise, et amplifiée, par des communautés indigènes de la plaine du Teraï, tels que les Tharu : refusant toute intégration dans un « État Madhesh » qui serait administré par des « immigrants indiens », elles revendiquent un statut d’autonomie sur des bases ethniques. Au nord, certaines communautés tibéto-birmanes formulent la même exigence, présentée par les maoïstes comme un moyen de s’affranchir des castes dominantes des brahmanes, des thakuri et des kshatri (descendants des guerriers ayant unifié le Népal au XVIIIe siècle). Le scrutin est finalement remporté par le Congrès, devant le PCN-MLU, alors que les maoïstes sont en net recul, au point que Prachanda lui-même est battu dans sa circonscription. Le PCUN-M paye le départ de son aile gauche qui a fait scission en 2011 et repris le nom originel de PCN-M.

La rédaction d’une nouvelle Constitution reprend, toujours aussi laborieusement. La situation va être débloquée par un séisme, qui dévaste le pays et fait 8 700 morts en avril 2015. Sous le choc, les partis s’accordent sur un texte instituant notamment le fédéralisme, chacune des sept provinces étant dotée de ses propres institutions. Le projet supprime aussi la discrimination positive en faveur des minorités (ainsi, les intouchables ne seront plus représentés « proportionnellement à leur poids dans la population » dans la fonction publique et l’éducation) et exclut de la nationalité népalaise les enfants nés d’un père étranger (ce qui satisfait les populations du sud, hostiles à la migration d’Indiens sur leurs terres). Ces différentes dispositions sont loin de satisfaire les Tharu et les Madheshi qui manifestent, séparément, en août et septembre : une quarantaine de personnes, y compris des forces de l’ordre, sont tuées dans les heurts qui en résultent. L’adoption définitive de la Constitution, en septembre 2015, ne fait pas retomber la tension : désireux d’obtenir une représentativité accrue, les Madheshi organisent un blocus des livraisons de carburant entre l’Inde et le Népal à la fin de l’année, soutenus par New-Delhi qui met en avant l’insécurité ambiante pour stopper ses expéditions.

Dans ce contexte d’affrontements mortels, le ton monte avec l’Inde, officiellement accusée de vouloir « disloquer » le Népal : du coup, Katmandou signe, en octobre, un accord d’approvisionnement en carburants avec la Chine. Plusieurs postes frontières sont rouverts, dans un contexte topographique difficile : « la route de l’amitié Népal-Chine », en plein Himalaya, est considérée comme un des plus dangereuses au monde.

Sur le plan intérieur, l’instabilité gouvernementale continue. En 2015, l’alliance des partis de gauche au Parlement parvient à faire élire à la Présidence de la république une dirigeante du PCN-MLU. Première femme à occuper cette fonction, elle procède à plusieurs réformes du code pénal : ainsi, le système de dot devient un crime. Mais l’entente entre formations majoritaires ne dure pas. En juin 2016, le chef du gouvernement est lâché par le PCN-CM (Centre maoïste), nouvelle appellation de l’ancienne guérilla après sa fusion avec des formations de la même mouvance : les maoïstes reprochent à leur partenaire de s’être peu investi dans le développement des zones les plus pauvres et dans la défense de leurs alliés Madheshi. « Prachanda » redevient alors Premier ministre, le vingt-quatrième en vingt-six ans. Mais le Congrès pro-indien reprend le poste un an plus tard et annule, en novembre 2017, un projet chinois de construction de barrage jugé peu vertueux sur les plans contractuel et environnemental. Début 2018, c’est de nouveau un membre du PCN-MLU qui accède au pouvoir, après le succès de la gauche unie au scrutin législatif de fin 2017. Victorieux, le PCN-MLU et le PCN maoïste conviennent de fusionner en un seul parti communiste et de se partager le pouvoir : la tête du gouvernement pour le chef de l’ancienne formation de centre-gauche et la direction du nouveau Parti communiste népalais (PCN) pour Prachanda, avec changement des postes au bout de deux ans et demi.

Les relations avec l’Inde restent difficiles, d’autant plus qu’un gouvernement ultranationaliste s’est installé à New-Delhi : en novembre 2019, il publie une carte officielle de l’Inde qui, non seulement englobe les Cachemire pakistanais et chinois, mais aussi un corridor népalais de 35 km² donnant accès au mont Kailash, lieu sacré de l’hindouisme. Cette région himalayenne de Kalapani (« les eaux noires », en hindi) est à la jonction de la pointe nord-ouest du Népal, de l’Etat indien de l’Uttarakhand, et de la région autonome chinoise du Tibet. En réaction, le Népal exige le retrait de la garnison indienne qui était stationnée dans le pays, à titre défensif, depuis la guerre sino-indienne de 1962. En juin 2020, c’est le Premier ministre népalais, « KP » Sharma Oli, qui publie une carte du Népal intégrant deux minuscules territoires frontaliers considérés comme indiens depuis le XIXe siècle, l’un au nord-ouest à la jonction avec la Chine et l’autre au sud, à la frontière avec le Bihar.

Des partis communistes fluctuants

Considérant que ce positionnement résolument anti-indien, décidé sans consultation de la direction du PCN, constitue une violation de l’accord de partage du pouvoir, les partisans de Prachenda menacent de déposer une motion de censure ; s’étant rapprochés de l’Inde, les maoïstes reprochent à leurs alliés, prochinois, de ne pas avoir respecté l’accord de partage du pouvoir de fin 2017. Pour continuer à se maintenir, Oli dissout le Parlement en décembre 2020, dans des conditions contestées d’un point de vue constitutionnel et d’ailleurs invalidées. Sa nouvelle tentative, en mai 2021, n’est pas davantage couronnée de succès. Le divorce entre les anciens alliés est tel que chacun des deux partis fondateurs du PCN reprend son indépendance. Les dissensions affectent aussi le PCN-MLU – dont les dissidents forment le PCN-Socialistes unifiés (PCN-SU) – et les Madheshis du Parti socialiste du peuple (PSP ou Janata Samajwadi) qui enregistrent la scission du Loktantrik Samajwadi (LSP, Parti socialiste démocratique). En juillet, la Cour suprême confie au chef du Congrès népalais, plusieurs fois Premier ministre, la mission de trouver une majorité de gouvernement. Y étant parvenu, avec le soutien des maoïstes, ainsi que de socialistes et de dissidents du PCN-MLU, il réactive un ambitieux programme d’électrification et de construction de barrages[6], similaire à ceux des Tibet et Bhoutan voisins, afin de stopper les pénuries d’électricité et même d’en exporter. En revanche, il ne parvient pas à faire promulguer la loi destinée à clarifier les conditions d’attribution de la nationalité népalaise.

Les élections générales ordinaires de novembre 2022 mettent aux prises deux blocs : d’un côté, l’alliance formée par le Congrès avec les maoïstes du PCN-CM, le PCN-SU et le LSP ; de l’autre, le PCN-MLU allié au PSP et au Rastriya Prajatantra (RPP-Népal, Parti national démocratique) monarchiste et pro-hindou. Comme en 2017, le Congrès et le PCN-MLU sont au coude-à-coude, avec plus d’un quart des suffrages chacun : légèrement devancé par le second au scrutin de liste, le premier remporte davantage de sièges grâce à ses succès dans les circonscriptions. De nouveau en recul, le PCN maoïste arrive près de 15 % derrière, au point de se voir talonné par un parti social-libéral formé juste avant le scrutin, le Rastriya Swatantra Party (RSP, Parti national des indépendants). D’une façon générale, les nouveaux partis rallient un électeur sur cinq ce qui, ajouté à la faiblesse relative de la participation (61 %), traduit la désaffection d’une partie des Népalais vis-à-vis des partis traditionnels. Le phénomène n’épargne pas les socialistes du PSP qui enregistrent un fort recul, en particulier dans la province méridionale où ils sont devancés par le Janamat party (Parti de l’opinion publique), reconversion fédéraliste de l’ancien Mouvement pour l’indépendance du Madhesh.

Avec leurs alliés, le Congrès et les maoïstes remportent une confortable majorité à la Chambre des représentants, mais cette alliance ne survit pas aux élections. Rompant avec le Congrès, « Prachanda » réussit à faire oublier son recul électoral et à prendre la tête d’un gouvernement qui l’associe au PCN-MLU, aux indépendants du RSP et à des formations de gauche. Cet attelage explose en juillet 2024, lorsque « Prachanda » perd le soutien du PCN-MLU dont le chef, « KP » Sharma Oli, redevient Premier ministre avec l’appui du parti du Congrès.

En septembre 2025, la répression de manifestations fait plus de soixante-dix morts. Les protestataires dénoncent la corruption des dirigeants et le blocage de plateformes numériques, sur lesquelles circulent des vidéos montrant le train de vie luxueux des enfants de l’élite politique, alors que 20 % de la population vit sous le seuil de pauvreté et que deux mille personnes quittent chaque année le pays pour essayer de trouver de meilleures conditions de vie ailleurs. La pression est telle que le gouvernement rétablit les plateformes et que le Premier ministre (qui devait céder le pouvoir au Congrès en 2026) démissionne. Cela n’empêche pas des manifestants d’incendier le Singha durbar (siège du gouvernement), le Parlement et la Cour suprême, en plus de brûler des bâtiments publics et des maisons de politiciens dans la capitale et dans plusieurs autres villes. L’armée reprend le contrôle de la situation et engage des négociations avec un des leaders des manifestants.

Comme le Bangladesh, le Népal choisit comme nouveau Premier ministre une personnalité censée être au-dessus de tout soupçon : l’ancienne Présidente septuagénaire de la Cour suprême. Chargée de préparer des élections pour mars 2026, Sushila Karfi s’engage à répondre aux attentes des manifestants. En janvier 2026, le RSP s’allie avec Balendra Shah, ex-rappeur trentenaire, élu maire de la capitale en 2022 en tant qu’indépendant.

[6] Le pays compte six mille rivières descendant des contreforts himalayens.

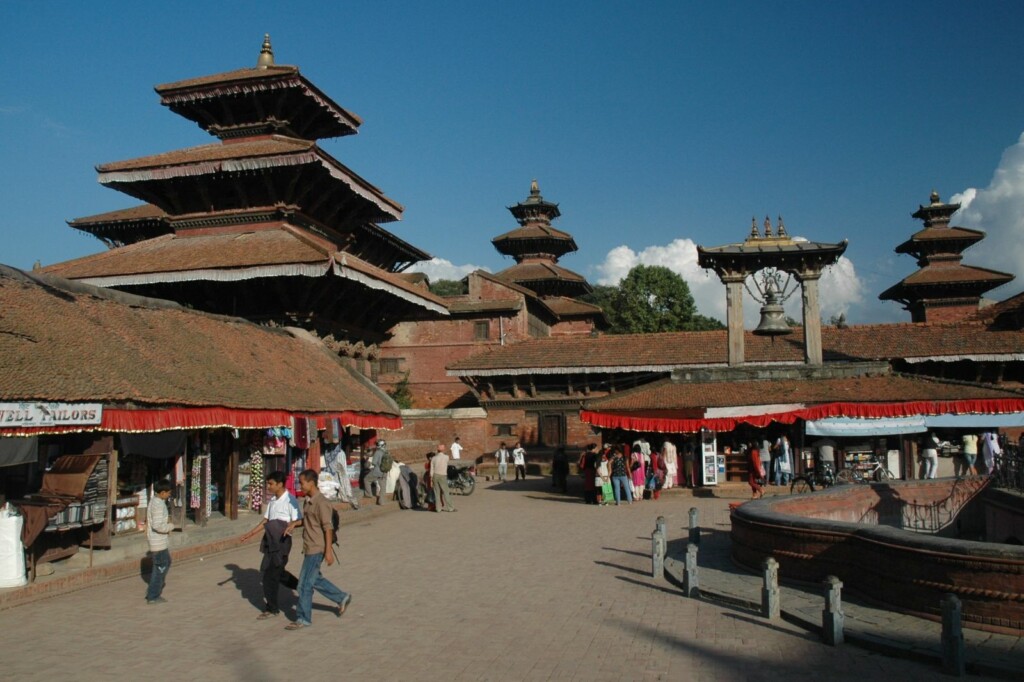

Photo de « une ». Crédit : Gorkhe 1980 / Pixabay