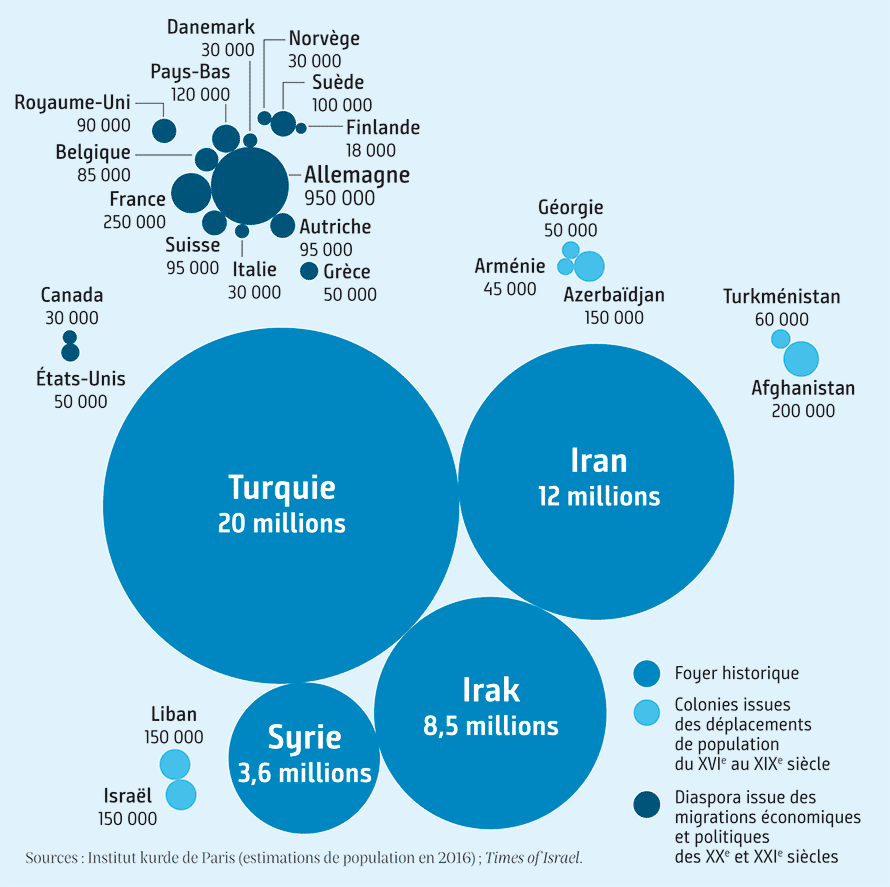

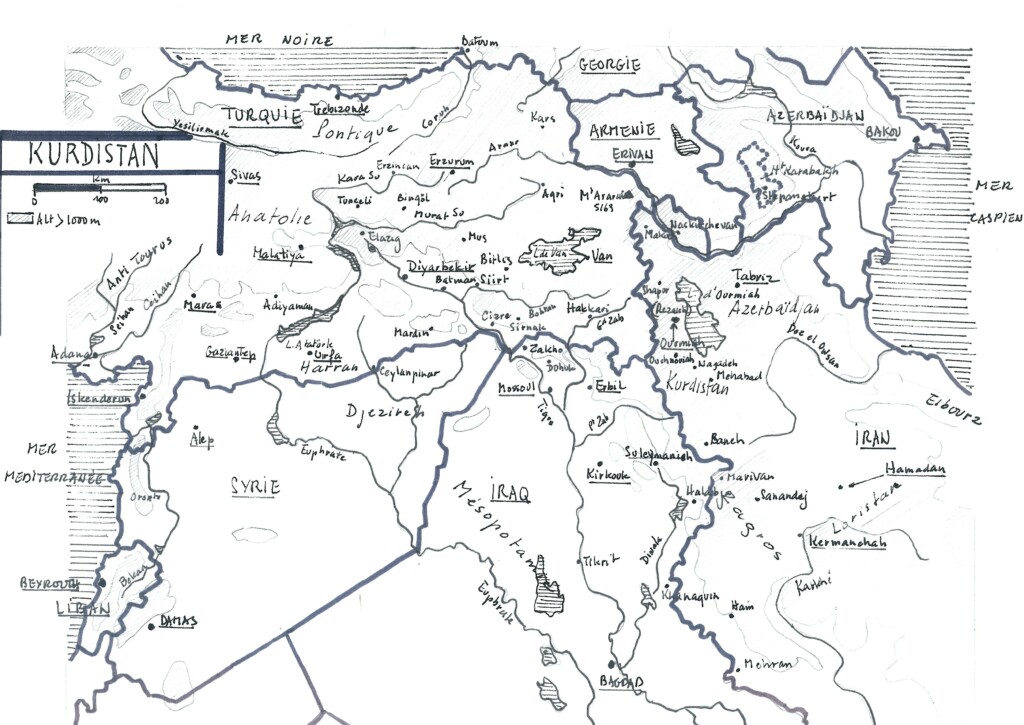

Présents du Caucase et de l’est anatolien jusqu’au nord-ouest iranien, en passant par le nord de l’Irak et la steppe syrienne, les Kurdes habitent un territoire dominé par la chaîne du Taurus à l’ouest et les monts Zagros à l’est. Ils distinguent quatre aires de peuplement : le Kurdistan du Nord (Bakour en kurde) en Turquie, celui du Sud (Bachour) en Irak, celui de l’Est (Rojhelat) en Iran et celui de l’Ouest (Rojava) en Syrie. C’est dans cet espace que naissent les sources des deux fleuves mésopotamiens, le Tigre et l’Euphrate. Des communautés nombreuses vivent également en dehors du Kurdistan proprement dit : au Khorasan (nord-est iranien) et en Afghanistan, en Anatolie centrale et dans les villes de l’ouest de la Turquie, sans oublier la diaspora d’Europe occidentale, principalement celle d’Allemagne (où elle représente plus de 20 % de l’immigration turque).

La société traditionnelle kurde est organisée en tribus, elles-mêmes divisées en clans que dirige un chef absolu : l’aga. S’il leur arrive de se regrouper en confédérations, comme celle des Hadhbâniyya, chacune des tribus reste extrêmement jalouse de son indépendance : celle-ci est favorisée par le caractère accidenté de leurs terres, majoritairement consacrées à l’agriculture et à l’élevage. Ces rivalités ont empêché l’émergence de tout sentiment national, au moins jusqu’au milieu du XXe siècle, lorsque l’exode rural et l’urbanisation ont modifié la structuration de la société.

Divisés sur le plan social, les Kurdes le sont aussi culturellement. Ils parlent des dialectes différents de la famille des langues iraniennes occidentales : les plus importants sont le kurmandji écrit en alphabet latin (60 %, parlé dans tout le Kurdistan, du Caucase jusqu’au nord-ouest iranien, en passant par le nord de l’Irak) et le sorani écrit en caractères arabes (30 %, parlé davantage dans les zones centrales d’Irak et d’Iran). S’y ajoutent des dialectes méridionaux et les langues zaza et gorani, qui ne sont pas considérées comme strictement kurdes, mais sont parlées par des Kurdes ethniques.

Aux trois quarts sunnites, comme leurs voisins arabes et turcs, les Kurdes s’en distinguent toutefois par le rite pratiqué (chaféite et non hanafite) et par l’importance qu’ils accordent aux pratiques soufies. Les autres sont chiites (comme les Faïlis des monts Zagros) ou adeptes de religions syncrétiques telles que l’alévisme (cf. L’Islam et ses chapelles), le yarsanisme (ou Ahl-i Haqq) des Kakaï, le shabakisme et le yézidisme (s’inspirant du zoroastrisme préislamique, cf. Les religions iraniennes).

SOMMAIRE

- L’émergence de revendications nationales

- Les rêves brisés d’indépendance

- Des massacres à l’autonomie en Irak

- De la guerre civile aux ravages islamistes

- Guérilla et terrorisme en Turquie

- Une accalmie sans lendemain

- Contagion syrienne et guérilla urbaine

- ENCADRE : les Kurdes, enjeu de politique régionale

L’origine des Kurdes fait l’objet de divergences entre spécialistes. Certains les considèrent comme un peuple Aryen, proche des Mèdes et des Scythes, qui serait venu s’installer dans la région à une période indéterminée. D’autres en font en revanche les descendants de populations autochtones qui auraient été iranisées, notamment par les Mèdes : une tablette d’argile sumérienne datée du troisième millénaire AEC mentionne ainsi la « terre de Karda[1] » habitée par « le peuple de Su » (ou Subaréens) au sud du lac de Van. Dans d’autres tablettes sumériennes, les gens vivant dans le pays de Karda sont qualifiés de Qarduchi (Carduchiens) et de Qurti : ces derniers, des montagnards, pourraient être les véritables ancêtres des Kurdes. Mais d’autres chercheurs leur préfèrent les Cyrtiens vivant plus à l’est, voire certaines autres ethnies du Zagros (Lullabis, Gutis).

Le terme « kurde » proprement dit apparait au VIIe siècle de notre ère, dès les premiers écrits consécutifs à l’occupation arabe de la région : il sert généralement à désigner des peuplades nomades du nord-ouest iranien, distinctes des Perses, qui se convertissent progressivement à l’islam dès 637. Entre le Xe et le XIIe, pendant la période dite de l’intermède iranien, la perte de pouvoir des califes Abbassides conduit à l’émergence de dynasties locales kurdes et daylemites[2], telles que les Marwanides (qui chassent les Bouyides de la région de Diyarbakir), les Cheddadides dans le nord de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan actuel ou encore les Rawadides dans la région de Tabriz (l’actuel Azerbaïdjan iranien).

Ces dynasties vont s’effondrer avec l’intrusion et la domination régionale des turcs Seldjoukides. Les guerriers kurdes sont alors incorporés dans les armées de leurs vainqueurs et de leurs vassaux, tels que les Zengides placés à la tête des régions de Mossoul et d’Alep. En 1174, ces mêmes Zengides doivent abandonner le pouvoir à un de leurs anciens sujets, le kurde Salâh al-Dîn (Saladin) qui s’est rendu maître de l’Egypte trois ans plus tôt, en déposant le calife Fatimide dont il était le vizir. Régnant sur une zone allant de la Libye au nord de l’Irak, en passant par l’ouest de la péninsule arabique, il conduit les troupes musulmanes lors des Croisades. Sa dynastie des Ayyoubides[3], seuls Kurdes à avoir exercé une domination régionale, disparait dans la première moitié du XIVe, sous les coups des Mongols. Les tribus kurdes se replient alors sur leurs territoires et vivent le plus souvent en dehors des conflits qui agitent la région.

[1] Karda / Qardu est étymologiquement lié à l’assyrien Urartu et au terme hébreu Ararat.

[2] Peuplé d’habitants d’origine Scythe, tels que les Kurdes Zazas actuels, le Daylem est un terme de la géographie arabe désignant les régions montagneuses du sud et de l’ouest de la Mer Caspienne. Elles sont le berceau de la dynastie Bouyide (945–1055).

[3] De Ayyub, le nom du père de Saladin.

L’émergence de revendications nationales

La situation change au début du XVIe quand le sultan Ottoman, en guerre contre les Séfévides chiites de Perse, rallie les chefs kurdes, sunnites comme lui. Le traité d’Amasya (1555) fixe la frontière entre les deux puissances, mais les shahs perses ne cessent la remettre en question, en s’efforçant de placer la partie orientale du Kurdistan sous leur tutelle, quitte à déporter des milliers de familles kurdes vers le Khorasan pour protéger les frontières des invasions de tribus ouzbèkes et turkmènes. Un nouveau traité, signé à Erzurum (1847), conforte les frontières esquissées trois siècles plus tôt (en pratique, le bornage ne sera achevé qu’en 1913). Dans les années 1830 à 1850, les Ottomans consolident leurs positions en soumettant, un par un, la demi-douzaine d’émirats qui se partageaient le Kurdistan. En 1880, ils matent la première rébellion kurde à caractère nationaliste.

A cette époque, l’organisation tribale traditionnelle des Kurdes évolue, en laissant une place de plus en plus grande aux confréries soufies telles que la très traditionaliste Nakchibendiya. Ce poids croissant de la religion aggrave les tensions entre les éleveurs kurdes pratiquant la transhumance et les paysans chrétiens, assyriens et arméniens, qui cultivent leurs terres ancestrales à la belle saison. Périodiquement, les Kurdes effectuent des razzias contre les villages chrétiens pour faire « valoir leurs droits ». La situation prend un caractère encore plus sérieux quand les relations des Ottomans se dégradent avec Moscou et que les Arméniens sollicitent la protection du grand frère russe, au nom de solidarité entre orthodoxes. Au début des années 1890, le sultan a l’idée d’utiliser l’ardeur au combat des Kurdes en les incorporant dans des unités de protection des frontières, calquées sur le modèle des Cosaques russes ; ces Hamidiye sont en première ligne des massacres d’Arméniens commis en 1895-1896 dans l’est anatolien.

Le début de la première Guerre mondiale accentue ces divisions. Au nom de la solidarité musulmane et de la lutte contre les impérialismes européens, les Kurdes restés sous contrôle ottoman se retrouvent très nombreux dans les rangs de l’Organisation spéciale du gouvernement Jeune Turc qui encadre les massacres d’Arméniens en 1915. Pour autant, les nationalistes au pouvoir en Turquie se méfient de la menace que peuvent présenter les Kurdes, d’autant plus que certains de leurs intellectuels et officiers ont créé en 1908 une Société pour l’essor du Kurdistan (KTC), afin de faire valoir leurs revendications d’autonomie. Le pouvoir décide donc de les expulser de leurs terres ancestrales chaque fois que possible et de les diluer dans des zones de peuplement turc. Au cours de l’hiver 1916, puis de l’été 1917, des transferts forcés de populations, notamment des régions d’Erzurum et de Bitlis, sont organisés vers le sud et l’ouest, puis vers Konya, dans le centre de l’Anatolie. À la fin de la Première Guerre mondiale, jusqu’à 700 000 Kurdes auront été déplacés, dont la moitié n’auront pas survécu.

A l’issue du conflit, le sort de la région est soumis à des intérêts contradictoires : les nationalistes turcs, emmenés par le général Mustafa Kemal, réclament de conserver Mossoul et la majorité des territoires kurdes avoisinants tels que Kirkouk (fortement peuplé de Turkmènes), alors que les Britanniques souhaitent les inclure, avec leurs gisements de pétrole, dans un nouvel État arabe en Mésopotamie (le futur Irak) ; quant aux Arméniens, ils obtiennent des Russes et des autres vainqueurs la promesse d’obtenir un État s’étendant jusqu’au lac de Van, en territoire turc. In fine, le traité de Sèvres (1920) laisse à la Turquie toutes les terres comprises entre Mossoul et l’Arménie, tout en donnant aux Kurdes la possibilité de réclamer la création d’un Etat indépendant à la nouvelle Société des nations (SDN), un an après la ratification du traité. Mais celui-ci ne sera jamais ratifié et, sur le terrain, les troupes kémalistes prennent possession de l’Arménie et des territoires au sud du lac de Van. Plusieurs chefs kurdes essaient de profiter de la chute ottomane pour s’émanciper, à l’image de la confédération tribale de Koçgiri, à l’est de Sivas : soutenus par le KTC, ces tribus de confession majoritairement alévie se soulèvent en 1920, avant d’être écrasées au printemps suivant.

En Irak, la révolte est conduite par cheikh Mahmoud Barzanji, le chef d’une confrérie soufie que les Britanniques utilisent comme « rempart » contre les tribus kurdes ralliées au régime turc : à l’automne 1921, il se proclame Roi du Kurdistan, dans la région de Souleimanieh ; mais son royaume disparait trois ans plus tard, victime des bombardements de ses anciens protecteurs, hostiles à toute sécession kurde au sein de l’Irak, bien que la création d’un gouvernement autonome ait été officiellement évoquée en 1922. En Iran, un chef surnommé « Simko » a pris les armes contre les Perses à l’ouest du lac d’Ourmia, en 1918, massacrant au passage des Assyriens alliés des Britanniques. Sa mort dans une embuscade, en 1930, est suivie d’une sévère répression de la part des forces de Reza Khan.

Les rêves brisés d’indépendance

En 1923, Kemal négocie, à Lausanne, un nouveau traité international qui enterre les promesses d’indépendance nées à Sèvres, malgré le rôle actif que les Kurdes ont joué à ses côtés dans la conquête du pouvoir. Le statut de minorités ne leur est même pas accordé, alors qu’il l’est aux juifs ainsi qu’aux Arméniens et aux Grecs, pourtant quasi-disparus du territoire turc. La question du vilayet de Mossoul, occupé par les Britanniques, est tranchée deux ans plus tard par la SDN : conformément aux souhaits de Londres, il est rattaché au futur Irak, avec la vague promesse d’une autonomisation des Kurdes qui restera lettre morte. En revanche, fait unique dans la région, ils se voient reconnus par le pouvoir irakien comme une nationalité pouvant parler sa propre langue.

Inversement, le nouveau régime kémaliste, laïc et nationaliste, interdit les langues kurdes et les confréries soufies (dont la Nakchibendiya), ce qui déclenche en 1925 la révolte d’un chef sunnite, cheikh Saïd, contre « le régime infidèle » : le mouvement ayant rapidement essaimé du nord de Diyarbakir jusqu’à l’ouest du lac de Van, il est maté en moins de trois mois, au prix de dizaines de milliers de victimes. A l’automne 1927, le flambeau de la lutte pour l’indépendance kurde est repris par un mouvement transnational, fondé au Liban : Xoybûn (« être soi-même » en kurmandji). Il est engagé dans les trois révoltes qui agitent la région du mont Ararat, entre 1926 et 1930. Quand ils sont défaits, les insurgés réussissent à se réfugier dans l’Iran voisin, où ils reconstituent leurs forces. Une République d’Ararat est même proclamée en octobre 1927 avant de disparaître, trois ans plus tard, sous les coups de boutoir de la nouvelle aviation turque.

En 1932, la Turquie procède à un échange de territoires avec l’Iran, afin que le mythique massif de l’Ararat ne soit plus frontalier avec son voisin. Il ne subsiste plus alors qu’un foyer faisant obstacle à la vision centraliste de Mustafa Kemal : la région montagneuse du Dêrsim, au voisinage des sources de l’Euphrate. De par sa topographie et son identité alévie, elle entretient une longue tradition d’autonomie qui l’a fait rester à l’écart de la plupart des combats kurdes, qu’ils soient menés aux côtés du pouvoir turc ou contre lui. Cela n’empêche pas le régime kémaliste d’entreprendre sa mise au pas en 1936 et d’y parvenir deux ans plus tard, non sans avoir utilisé avions, chars de combat et gaz toxiques. Au fil des révoltes, plus d’un million de Kurdes auraient été déplacés de force vers l’Anatolie centrale et occidentale, entre 1925 et 1938. Ayant perdu toute visibilité ethnique en Turquie, les Kurdes n’y sont désormais plus désignés que comme des « Turcs des montagnes ».

En 1937, la Turquie, l’Irak, l’Iran et l’Afghanistan signent le pacte de Saadabad qui prévoit la coordination de leurs forces contre les rébellions armées à leurs frontières, à commencer par celles des Kurdes. Durant la deuxième guerre mondiale, le Kurdistan iranien est occupé, au sud par les Britanniques, au nord par les Soviétiques. C’est là, au sud du lac d’Ourmia, que des Kurdes – bravant l’interdiction du Shah de porter leur costume traditionnel – profitent du retrait des troupes iraniennes pour fonder le Comité de la vie du Kurdistan (« Komala »). En 1945, celui-ci se transforme en Parti démocratique du Kurdistan (PDK) qui, en janvier de l’année suivante, instaure la République autonome de Mahabad, sur le modèle de celle que le Parti démocratique d’Azerbaïdjan a instaurée quelques mois plus tôt dans la région de Tabriz, à l’instigation des Soviétiques. Soutenue par les peshmergas[1] du clan Barzani (chassés du Kurdistan irakien en 1945, après y avoir conduit une révolte majeure en 1931), la nouvelle structure n’aspire pas à l’indépendance : respectant les structures traditionnelles kurdes, elle réclame seulement un statut d’autonomie incluant, notamment, un enseignement et une administration dans sa langue. Mais Téhéran n’entend pas effectuer la moindre concession et profite du retrait soviétique d’Iran, en mai 1946, pour reprendre la région sécessionniste en décembre suivant. La République de Mahabad s’achève et son chef Qadi Muhammad est pendu en mars 1947.

Quant à Mustafa Barzani, il s’enfuit en URSS, un an après fondé le Parti démocratique du Kurdistan d’Irak (PDKI). Bien que socialisante, cette formation ne rejette pas pour autant le conservatisme de la société kurde, toujours organisée selon des principes tribaux et soufis[2]. A la faveur de la révolution irakienne de 1958, le PDKI est légalisé, mais cette éclaircie est de courte durée : le général Kassem revient rapidement sur sa promesse initiale d’une autonomie kurde. Les dirigeants du PDKI sont arrêtés dès 1961 tandis que les peshmergas de Barzani, rentré d’URSS, prennent le maquis. En 1962, ils s’emparent de la route reliant leur zone à la frontière iranienne… ce qui leur permet de recevoir des armes depuis l’Iran, en échange de la promesse de ne pas s’allier aux rebelles kurdes iraniens. Deux ans plus tard, le camp kurde connait une de ces divisions dont il est coutumier : tandis que la majorité du PDK reste fidèle à Barzani, une minorité d’obédience maoïste, et à dominante plus urbaine, fait sécession derrière Jalal Talabani dont les partisans (surnommés les Jash, les bourricots) jouent même le rôle de supplétifs des troupes irakiennes. Pour autant, celles-ci ne reprennent pas les territoires perdus. A l’initiative de Talabani, le nouveau pouvoir baasiste engage donc des négociations qui aboutissent à la signature d’un accord en mars 1970 : il prévoit que les Kurdes pourront bénéficier d’une administration autonome, dont les contours ne seront toutefois définis qu’après un recensement.

[1] Peshmergas : « ceux qui vont au-devant de la mort » ; le terme est né en 1945 pour désigner les 10 000 combattants, iraniens et surtout irakiens, de la République de Mahabad.

[2] Mustafa Barzani lui-même est un mollah de la Confrérie Nakchibendiya.

Des massacres à l’autonomie en Irak

En pratique, le régime de Bagdad met à profit la période de transition prévue par le texte pour déplacer de force des habitants kurdes (et turcomans) et les remplacer par des populations arabes, en particulier dans la région pétrolifère de Kirkouk, que revendique Barzani. Certains des déportés n’atteignent jamais le sud et finissent gazés, enterrés vivants ou transformés en torches humaines. Du coup, les combats reprennent en 1974, notamment grâce aux armes fournies par les États-Unis, au nom de leur lutte contre un régime irakien devenu pro-soviétique. Mais, dès l’année suivante, l’Iran retire son soutien aux peshmergas irakiens, puisque l’Irak a reconnu les revendications de Téhéran sur le Chatt el-Arab. Les Américains ne bougent pas : comme l’ensemble de la communauté internationale, ils restent profondément attachés à l’intégralité territoriale de l’Irak. La rébellion barzaniste s’effondre et son chef s’enfuit en Iran ; de son côté, Talabani trouve refuge en Syrie, d’où il mène une guérilla contre les troupes irakiennes et fédère diverses organisations de la gauche kurde au sein de l’UPK (Union patriotique du Kurdistan) en 1975. Le pouvoir irakien reprend la main, en détruisant des centaines de villages kurdes le long de sa frontière avec l’Iran et en regroupant leurs habitants dans des « villages stratégiques ». En 1979, 10 000 Fayli (Kurdes chiites) sont massacrés et 750 000 Kurdes expulsés vers l’Iran.

En Iran, le PDK (qui avait été vassalisé par le PDK irakien et même combattu par ce dernier, allié au régime de Téhéran), s’est restructuré au début des années 1970. Ayant participé à la chute de la monarchie iranienne, il caresse même l’idée d’un Kurdistan autonome, englobant les kurdophones des provinces d’Azerbaïdjan occidental et d’Elam. Mais le nouveau régime chiite n’est pas plus conciliant que son prédécesseur et ne jure que par une République d’Iran centralisée et de culture persanophone. Des combats ayant été avec les Gardiens de la révolution iraniens, le PDKI est interdit dès fin 1979. Il ne joue qu’un rôle mineur dans le conflit irano-irakien qui débute l’année suivante, d’autant plus qu’il a trouvé refuge chez l’UPK irakien… proche de Téhéran. Tentés par la négociation avec les successeurs de l’ayatollah Khomeiny, ses chefs sont assassinés par des sicaires du régime, l’un à Vienne en 1989[1] et le suivant à Berlin en 1992.

Le pouvoir baasiste accentue sa répression après le déclenchement de la guerre contre l’Iran (soutenu par le PDK), éliminant 8 000 membres du clan Barzani pour la seule année 1983 et déportant un demi-million de Kurdes vers le sud irakien. Entre février et septembre 1988, c’est avec des armes chimiques que l’armée de Saddam déclenche la campagne Anfal (« butins de guerre » d’après le titre de la huitième sourate du Coran) pour éliminer toute trace de vie humaine, et même animale, d’un millier de villages kurdes. Entre 50 000 et 200 000 personnes, majoritairement civiles, vont mourir dans cette campagne de terreur (dont au moins 5 000 en un seul jour dans la ville d’Halabja) et 1,5 million de paysans être internés dans des camps, leurs terres ayant été rendues impropres à l’agriculture et à l’élevage. Tandis que les autorités irakiennes et leurs supplétifs kurdes achèvent de raser les villages frontaliers de l’Iran, quelque 250 000 Kurdes d’Irak s’enfuient en Iran et en Turquie, avec l’espoir de revenir un jour sur leurs terres (d’où le surnom de « Jérusalem kurde » reçu par la ville de Souleimanieh).

En février 1991, le PDK et l’UPK profitent de la défaite de l’armée irakienne, consécutive à son invasion du Koweït, pour s’emparer des villes du Kurdistan. Pour éviter une nouvelle utilisation massive d’armes chimiques, et surtout un nouvel afflux de réfugiés en Turquie, les États-Unis et leurs alliés occidentaux se déploient dans le Kurdistan irakien : en juillet, ils instaurent une zone d’exclusion aérienne au nord du 36e parallèle. La région devient une province autonome de 3,5 millions d’habitants sur 40 000 km², soit les deux tiers du Kurdistan irakien : les gouvernorats d’Erbil, de Dohouk et de Souleimanieh en font partie ; en revanche Kirkouk et le Sinjar demeurent sous domination de Bagdad.

[1] Les deux membres du commando disparaitront en moins de deux ans, l’un tué d’une balle « par erreur » et l’autre victime d’un accident de plongée

De la guerre civile aux ravages islamistes

Élu en mai 1992, le gouvernement autonome (GRK) d’union nationale adopte, à l’automne suivant, une déclaration d’unité fédérale avec l’Irak. Dans la pratique, le Kurdistan irakien est divisé en deux fiefs concurrents, avec leurs propres fonctionnaires et forces armées : celui du PDK, le Bahdinan, de langue kurmandji, conservateur et attaché à la culture tribale, court du nord de la capitale Erbil jusqu’à la frontière turque ; celui de l’UPK, le Soran, de langue sorani et aux solidarités tribales moins fortes, s’étend du sud d’Erbil jusqu’à Souleimanieh et à la frontière iranienne. Bien que théoriquement alliées, les deux formations sont toujours à couteaux tirés. Elles s’affrontent sur l’administration et le partage des ressources pétrolières. En 1994, le pacte d’union nationale passé entre les deux frères ennemis vole en éclats, quand l’UPK réclame sa part de l’acheminement de pétrole que le PDK effectue vers la Turquie[1] : ce sont en effet les seules ressources que possède la région autonome, soumise à l’embargo de Bagdad, mais aussi à celui de la communauté internationale contre l’Irak.

La guerre civile qui en résulte va faire près de 3 000 morts, jusqu’à ce que les États-Unis n’imposent la paix aux deux belligérants en septembre 1998 (après que Massoud Barzani, le nouveau chef du PDK, ait même appelé l’Irak à l’aide). La fin des combats est assortie d’aides économiques : ainsi, 13 % du pétrole vendu par l’Irak sont affectés à la reconstruction et au financement de la zone, dont l’autonomie est reconnue par la nouvelle Constitution irakienne, adoptée après la chute de Saddam en 2003. Celle-ci envisage même qu’un référendum – excluant les populations arabes installées dans les années 1980 – décide du futur statut de Kirkouk (et de ses champs pétroliers, les plus importants d’Irak après ceux du sud). De culture plutôt sorani, la ville est sans doute majoritairement kurde[2], comme les 37 000 km² de territoire irakien que revendique le GRK, le long des 1 000 km de frontière qui le séparent de l’Irak, entre la Syrie et l’Iran.

En juin 2014, un nouvel acteur perturbe le jeu : l’État islamique, composé de transfuges d’Al-Qaida et du régime baasiste, s’empare de Mossoul ainsi que du Sinjar, où il massacre en particulier la communauté yézidie. Après une véritable débandade, les peshmergas du PDK reprennent du terrain, avec l’appui aérien des Américains et l’aide de formateurs turcs. En juillet 2017, l’EI est chassé de Mossoul : en accord avec le gouvernement de Bagdad, les Kurdes ont obtenu de reprendre les faubourgs orientaux de la ville. Entretemps, les autorités d’Erbil ont conquis Kirkouk et les zones kurdes du nord irakien leur échappant encore. En septembre, elles organisent dans tous les territoires qu’elles contrôlent un référendum, dont les résultats sont sans équivoque : près de 93 % des 72 % de votants se prononcent en faveur de l’indépendance, ce qui redonne un semblant de légitimité à M. Barzani, dont le mandat a expiré en 2015. La réponse du gouvernement irakien à un scrutin qu’il n’a pas reconnu est immédiate. Dès la fin du mois suivant, les troupes de Bagdad reprennent la quasi-totalité des territoires perdus, quasiment sans combat ; à Kirkouk, les miliciens de l’UPK ont déserté le terrain à la demande de leur « parrain » iranien, tandis qu’une milice yézidie inféodée aux unités chiites irakiennes reprenait le Sinjar. In fine, le Kurdistan autonome se trouve globalement ramené à ses frontières de 2014, dans une situation économique dégradée par le blocus que lui ont imposé l’Irak, mais aussi l’Iran[3] et la Turquie, pour sanctionner sa tentative d’autodétermination.

Dans ce contexte, Barzani abandonne la présidence qui est confiée à une direction collégiale, jusqu’à la tenue de nouvelles élections législatives à l’automne 2018. Celles-ci sont largement remportées par le PDK, loin devant l’UPK (dont le chef historique, Talabani, est décédé de maladie un an plus tôt) et tous les autres partis, laïcs ou islamistes. Le pouvoir du clan Barzani reste inchangé puisque le fils de Massoud, Masrour, prend la place de Premier ministre, en remplacement de son cousin, Nechirvan, qui est élu à la présidence du Kurdistan en mai suivant. Mais ce pouvoir est plus que jamais contesté : par l’UPK (qui n’a pas apprécié que son rival essaie de lui prendre, en octobre 2018, la présidence de la république irakienne, constitutionnellement réservée aux Kurdes), mais aussi par la rue ; celle-ci s’avère de plus en plus hostile aux opérations meurtrières menées par l’armée turque, avec l’accord tacite du PDK, contre les bases arrières du PKK. A l’automne 2020, de nouvelles manifestations contre la corruption des élites éclatent, menées par des fonctionnaires réclamant le paiement de leurs salaires en retard et souhaitant même un retour de la région sous l’autorité directe de Bagdad. Comme les précédentes, elles sont sévèrement réprimées par les autorités des deux zones kurdes qui redoutent que le PKK n’instrumentalise et ne professionnalise ce mouvement.

[1] Représentant 2 à 3 % des réserves mondiales et plus de 80 % des ressources du GRK, le pétrole kurde est exploité, depuis 2007, par des compagnies occidentales, turques et russes. L’essentiel est acheminé vers la Turquie (via l’oléoduc Kirkouk-Ceyhan, quand il n’est pas saboté), le reste par camion (y compris en fraude via l’Iran).

[2] Effectué par les Britanniques en 1957, le dernier recensement effectué à Kirkouk évaluait les Kurdes à 48 % devant les Arabes (28 %) et les Turcomans (21 %)

[3] L’Iran qui bombarde aussi, ponctuellement, des villages au nord de Souleimanieh, considérés comme des bases arrière du Pejak, la succursale iranienne du PKK.

Guérilla et terrorisme en Turquie

Pendant le gouvernement relativement ouvert qu’a connu la Turquie dans les années 1950, les Kurdes ont accédé à davantage de responsabilités administratives et culturelles, mais cette évolution vers l’intégration a été interrompue par le coup d’État de 1960. La mainmise des militaires relance la contestation kurde dans les universités d’Ankara et Istanbul, en même temps qu’elle favorise la renaissance d’organisations de gauche qui prônent la lutte armée et font des paysans kurdes des provinces orientales le foyer de départ d’une insurrection populaire généralisée. Le nouveau coup d’Etat de 1971 rapproche les deux mouvances. C’est dans ce contexte qu’une douzaine d’étudiants, kurdes et turcs, fonde le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) en 1978, sous la direction d’un jeune homme de père kurde et de mère turque : Abdullah Öcalan. D’obédience marxiste-léniniste, y compris dans la vénération de son chef surnommé « Apo » (oncle en kurde), le PKK exige l’indépendance pure et simple du Kurdistan, tout en dénonçant le système tribal et l’asservissement des femmes dans la société kurde. Rompant avec les pratiques clientélistes entretenues par le pouvoir turc vis-à-vis des chefs tribaux et soufis de la communauté kurde, le mouvement n’engage pas de lutte frontale immédiate contre le pouvoir turc ; dans un premier temps, il s’en prend à d’autres organisations kurdes, ainsi qu’aux grands propriétaires terrains et autres notables qu’il considère comme des « collaborateurs » de l’État.

La montée en puissance de l’organisation est freinée par le coup d’État militaire de 1980, qui se traduit notamment par le déploiement de près de la moitié de l’armée turque au Kurdistan turc et par l’adoption d’une Constitution qui, entre autres dispositions répressives, criminalise toute expression en langues kurdes[1]. Mais la direction du PKK a pris les devants et s’est réfugiée en Syrie. En 1984, l’organisation lance officiellement la lutte armée contre l’État turc, en utilisant notamment le Kurdistan irakien comme base arrière. Capable d’aligner 10 000 combattants, le PKK se finance en prélevant un impôt révolutionnaire, y compris dans la diaspora, et en participant au trafic d’héroïne turque vers les Balkans et l’Europe.

La guérilla prenant de l’ampleur, Ankara adopte, en 1989, une loi qui permet aux préfets d’évacuer de force les zones de combat ; le pouvoir joue aussi des rivalités entre tribus kurdes pour armer quelque 60 000 miliciens locaux (les korucu ou « gardiens de village »). Les fractures traversent toutes les familles[2] : ainsi, le frère de l’un des plus fameux chefs militaires du PKK, « Zeki sans doigt », est officier dans l’armée turque. En 1987, l’état d’exception est instauré au Kurdistan mais, paradoxalement, cette politique répressive renforce le poids des partisans de la lutte armée au sein du mouvement insurgé. Même les populations rurales évoluent : d’abord rétives vis-à-vis d’un mouvement marxiste et craignant la réaction turque, elles se mettent à soutenir le PKK, au fur et à mesure que se multiplient les exécutions extrajudiciaires, l’emprisonnement, voire la torture, de milliers de Kurdes. Outre les opérations de guérilla en Anatolie (qui, à un moment, tuent jusqu’à trois soldats par jour), le mouvement s’attaque aux infrastructures touristiques de la côte ouest et aux intérêts turcs à travers toute l’Europe : en juin 1993, des actions et manifestations visent simultanément des consulats, des agences de voyage et des banques dans une quinzaine de villes européennes.

Amorcé sous T. Özal, lui-même en partie d’origine kurde, un léger assouplissement s’opère au milieu des années 1990, afin de satisfaire aux critères démocratiques fixés par l’Union européenne à tout Etat souhaitant y adhérer : des émissions radiotélévisées sont diffusées en langues kurdes et il devient même possible de les utiliser en meeting politique ; en revanche, le turc reste la langue exclusive de l’administration et de l’enseignement à l’école. Les combats n’en continuent pas moins à faire rage[3] (plus de huit cents morts les quatre premiers mois de 1997 dans la région montagneuse de Tunceli), y compris dans le Kurdistan irakien.

Un tournant majeur intervient à l’automne 1998 quand, sous la menace d’une intervention militaire turque, la Syrie force Öcalan à quitter son refuge de Damas. Le chef du PKK se réfugie en Russie mais, faute d‘y obtenir l’asile, s’envole pour Rome où il est arrêté en novembre, sans doute dénoncé par les services secrets russes. Il est pourtant remis en liberté dès le mois suivant, le seul pays ayant réclamé son extradition étant la Turquie, où il risque la peine de mort. Ayant quitté le sol italien, Öcalan est arrêté en février 1998 au Kenya par un commando turc, sans doute assisté du Mossad israélien et de la CIA. Aussitôt transféré en Turquie, il est emprisonné sur l’île d’Imrali en mer de Marmara, dans une prison vidée de tous ses autres détenus et surveillée par des bâtiments de guerre. A l’issue d’un procès où il assure lui-même sa défense, « Apo » est condamné à mort en juin 1999, sans que ce verdict ne provoque l’embrasement redouté. Pour sauver la tête de son chef, le PKK met en effet en sourdine ses actions militaires et ses manifestations à travers l’Europe. Öcalan lui-même appelle son mouvement à cesser la lutte armée ; en février 2000, le Congrès de l’organisation suit son leader et annonce vouloir se concentrer uniquement sur l’action politique[4]. Sur ce terrain-là, l’influence communautaire ne faiblit pas, au moins dans les grandes villes du sud-est anatolien : le Hadep y arrive largement en tête aux législatives d’avril 1999, mais pas dans les villages, menacés par le régime d’être brûlés en cas de vote pour le parti kurde. La répression s’exerce aussi devant les tribunaux, jusqu’à la caricature : début 2002, des amendes sont infligées à des familles ayant donné des prénoms kurdes à leurs enfants et la Cour de Sûreté de Diyarbakir condamne un chauffeur ayant diffusé une cassette de chansons kurdes dans son minibus de transport… attitude considérée comme « soutien à une organisation armée ». Le pouvoir turc ne change pas de vision sur le problème kurde, qu’il considère comme la conséquence de « la structure féodale de la région » et des efforts de division entrepris « par certains pays de la région ».

Une accalmie sans lendemain

L’arrivée au pouvoir de l’AKP en novembre 2002 laisse entrevoir une évolution de la situation. Tandis que le leader du PKK renonce à l’indépendance kurde, en échange de la reconnaissance des droits culturels de sa communauté, le pouvoir islamo-conservateur d’Ankara se dit favorable à la démocratisation de la société, indispensable à l’adhésion à l’UE ; le parti est également moins attaché au concept kémaliste « d’État nation » qu’à celui de l’Oumma, la communauté des croyants sunnites à laquelle appartiennent aussi bien les Turcs que les Kurdes. De fait, en août, le Parlement abolit la peine de mort (ce qui sauve la vie d’Öcalan) et supprime les restrictions à la diffusion et à l’enseignement privé du kurde[5]. Trois mois plus tard, l’état d’urgence est levé dans le sud-est anatolien.

Mais l’accalmie dure moins de trois ans : au printemps 2005, le PKK reprend son nom initial (qu’il avait abandonné lors de son annonce de « mue politique »[6]) et, sans remettre en cause son abandon de l’idée d’indépendance, plaide pour la création d’une confédération démocratique des Kurdes de toute la région. Un certain nombre d’organisations politiques, civiles, militaires, religieuses sont regroupées en 2005 dans une Koma Komalên Kurdistan qui, deux ans plus tard, se transforme en Koma Civakên Kurdistan (KCK, Union des communautés du Kurdistan). Outre le PKK, elle rassemble les organisations qui en sont proches, en Syrie (Parti de l’union démocratique, PYD, cf. Syrie), en Iran (PJAK) et en Irak (Parti de la solution démocratique du Kurdistan, PÇDK). Entre deux cessez-le-feu unilatéraux des insurgés, les incidents armés gagnent en intensité, à partir des vallées du Kurdistan irakien où les combattants du PKK se sont installés, avec l’accord des autorités locales ; parallèlement, apparaît un nouveau groupe qui revendique des attentats sur la côte touristique méditerranéenne et à Istanbul, sans qu’on ne sache dire si ces Faucons de la liberté du Kurdistan (TAK) sont une dissidence ou un « faux-nez » du PKK, lequel se dote aussi d’une branche urbaine, dont les très jeunes membres lancent des pierres sur les forces de l’ordre lors des manifestations. L’organisation reprend aussi l’élimination de toute opposition interne, tels ces dissidents tués après avoir créé un Parti démocratique des Kurdes de Turquie (PWD) au Kurdistan irakien.

En 2008 et 2009, des négociations entre Ankara et la direction s’ouvrent à Oslo, mais sans succès, bien que le pouvoir turc ait essayé de reprendre la main sur le terrain économique : face aux ratés du projet GAP lancé dans les années 1980 (85 % des barrages prévus ont été réalisés mais seulement 25 % des projets d’irrigation), le Premier ministre annonce un « programme de réhabilitation sociale et de fraternité » doté de 9 milliards € sur 5 ans. Mais la violence ne faiblit pas : en octobre 2008, une caserne de l’armée turque de la province d’Hakkari est attaquée par plus de trois cents rebelles, appuyés par de l’artillerie juchée sur les montagnes du nord irakien, illustrant les faiblesses de l’armée turque dans ses zones les plus reculées. La semaine précédente, des milliers de Loups gris (ultranationalistes turcs) avaient saccagé des commerces et maisons kurdes dans une ville de l’ouest. Les timides ouvertures du pouvoir sont d’ailleurs fréquemment annihilées par les institutions kémalistes : en décembre 2009, la Cour constitutionnelle dissout le DTP et interdit une trentaine de ses dirigeants de toute vie politique pendant 5 ans, alors même que le chef du parti avait été très officiellement reçu quatre mois plus tôt par le gouvernement d’Ankara[7]. Sur le terrain, les accrochages deviennent quasi-quotidiens en 2010 et les insurgés visent de nouvelles cibles : les bus de transport de militaires, le gazoduc irano-turc, un barrage en construction…

En 2012, le PKK opère un double changement de stratégie. Politiquement, sa structure de tête (la KCK, Union des communautés kurdes) essaie de mettre en place un « État parallèle » dans les zones à majorité kurde : elle forme notamment des imams prêchant en kurde, en plein air, pour remplacer ceux qui, nommés par l’Etat turc, officient dans les mosquées ; l’initiative se solde par des milliers d’arrestations dans les milieux kurdes. Militairement, le mouvement abandonne les embuscades pour tenter de constituer un bastion dans la région de Semdinli, d’où partit l’insurrection en 1984. L’été 2012 s’avérant le plus sanglant depuis l’arrestation d’Öcalan, le pouvoir turc essaie une nouvelle approche : après l’abolition des Cours spéciales par le Parlement, le gouvernement reconnait, en fin d’année, l’ouverture de discussions directes avec « Apo ». Soutenue par l’opposition kémaliste, cette tentative est en revanche combattue par les ultras des deux camps, hostiles à toute solution négociée : en témoigne l’assassinat, en janvier 2013 à Paris, d’une des fondatrices du PKK et de deux autres militantes (sans doute victimes d’un agent infiltré des services secrets turcs).

De toutes façons, les négociations continuent d’achopper : Ankara juge insuffisantes les promesses de désengagement du PKK, tandis que celui-ci dénonce la militarisation accrue des zones kurdes (construction de nouveaux postes militaires, survol de drones, recrutement de miliciens…) ; la rébellion trouve également que les mesures culturelles annoncées par le pouvoir (comme la possibilité pour certaines localités débaptisées après le coup d’Etat de 1980 de reprendre leur nom kurde) sont très loin de leur revendication d’une autonomie administrative, en tant que nation distincte des Turcs. Or cette aspiration a pris corps chez le voisin syrien, en proie depuis 2011 à une guerre civile : les zones kurdes y sont devenues des cantons autonomes administrés par le Parti de l’Union démocratique (PYD, cf. Encadré).

En Iran, le flambeau de la résistance kurde a été repris, au début des années 2000, par le Pejak (Parti pour une vie libre au Kurdistan), succursale iranienne créée par le PKK turc au nom de son pankurdisme. Comme ceux de son organisation mère, les combattants du Pejak sont basés dans la chaîne montagneuse de Qandil, aux confins de la Turquie, de l’Iran et du Kurdistan irakien. Mais leur crédibilité et leur légitimité sont contestés par le Komala marxiste (reformé en 1969) et par le PDKI qui a repris une activité en 2016. En pratique, la langue kurde reste bannie des écoles publiques et le militantisme kurde systématiquement réprimé. Minoritaire ethniquement et religieusement, la communauté est victime de multiples entraves dans son accès à l’emploi, au logement, à la propriété, aux fonctions administratives et, d’une façon générale, au développement : les deux provinces kurdes sont les plus pauvres du pays, avec le Baloutchistan.

Contagion syrienne et guérilla urbaine

Face au risque de contagion que cet exemple représente, Ankara réagit en renforçant ses liens avec le Kurdistan irakien (dont le Premier ministre est reçu, en novembre 2013, comme un véritable chef d’État, avec concert en langue kurde à la clé), mais aussi en renforçant son soutien aux rebelles sunnites de Syrie qui combattent le régime de Damas… tout en empêchant les Kurdes syriens de recevoir le renfort de leurs congénères turcs[8]. Cette position déclenche d’importantes manifestations dans de nombreuses villes kurdes de Turquie : en octobre 2014, des manifestations de soutien à la ville syro-kurde de Kobané dégénèrent en affrontements avec les forces de sécurité, mais aussi avec les militants d’une formation islamiste locale, le Parti de la cause libre (Hüda Par), faisant entre une trentaine et une cinquantaine de morts.

Paradoxalement, pourtant, c’est avec l’aide de miliciens des YPG (la branche armée du PYD) que l’armée turque récupère, en février 2015, le tombeau de Suleiman Chah, père du fondateur de la dynastie ottomane, menacé par les djihadistes de l’EI (Daech) près d’Alep ; et c’est en zone syro-kurde, près de Kobané, que la sépulture est réinstallée. Mais les autorités turques sont également soupçonnées d’avoir collaboré avec l’organisation islamiste pour organiser l’attentat, commis en juillet 2015 par un kamikaze d’origine kurde, qui a fait une trentaine de morts dans la ville de Suruç, en visant des militants de gauche. Le PKK réagit en assassinant deux policiers suspectés, ce qui déclenche le cycle habituel de violences : la Turquie bombarde des bases rebelles dans le nord de l’Irak, tandis que les insurgés sabotent le gazoduc acheminant du pétrole du Kurdistan irakien jusqu’à Ceyhan et multiplient les attaques contre les forces de l’ordre. Rangeant sous la même appellation de « terroristes » le PKK et l’EI, le Président turc annonce que le processus de paix avec les Kurdes est désormais « au frigo », ce qui n’empêche pas leur nouveau parti HDP de participer à un gouvernement intérimaire turc, en aout 2015, afin de montrer sa loyauté aux institutions nationales. C’est que, pour la première fois, une formation représentant les Kurdes (et d’une façon plus générale les minorités du pays) a franchi le seuil de 10 % des voix – l’un des plus élevés au monde – nécessaire à l’élection de députés au scrutin de liste. Cela n’empêche pas plusieurs centaines de locaux du HDP d’être saccagés par des militants nationalistes et islamistes turcs à travers le pays, en septembre suivant, au lendemain d’un week-end meurtrier pour les forces de l’ordre (une quinzaine de policiers tués dans une embuscade près de l’Arménie). Quant aux forces spéciales d’Ankara, elles attisent la haine en exhibant, dans certaines villes, des cadavres de combattants kurdes attachés à des voitures (tout en assurant l’entraînement des peshmergas du PDK irakien).

La violence atteint de nouveaux sommets, notamment quand le PKK intensifie la guérilla urbaine de son Mouvement de la jeunesse patriote révolutionnaire. Lancée dans les banlieues d’Istanbul et Ankara, elle gagne des quartiers de Cizre et de Silopi, dans la province de Sirnak, et fait des centaines de morts : bien qu’encadrés par des militants aguerris, les jeunes insurgés sont inexpérimentés et subissent de très lourdes pertes face aux 10 000 policiers et soldats engagés face à eux, ce qui en fait de nouveaux martyrs susceptibles de susciter des vocations parmi leurs proches, désireux de les venger. Les attentats à la voiture piégée, souvent revendiqués par les TAK, se multiplient : en plein cœur d’Ankara en février puis mars 2016, dans le centre historique d’Istanbul en juin, à la sortie d’un match de foot stambouliote en décembre… Si les forces de l’ordre sont explicitement visées, les victimes collatérales sont nombreuses, soit dans leurs familles, soit parmi les passants. De juillet 2015 à mars 2016, les violences font plus de 4 000 morts, dont 3 600 dans les rangs des militants kurdes. Depuis le déclenchement de l’insurrection en 1984, les combats ont fait plus de 45 000 morts, aux trois quarts dans les rangs du PKK.

Du coup, Ankara réactive les « gardiens de villages » en 2017 et les déploie sur tous les fronts de la lutte contre les insurgés. Celle-ci inclut les bases arrières du PKK en Irak : les monts Qandil à la frontière entre le Kurdistan irakien et l’Iran (dont les sommets culminent à plus de 3500 m), ainsi que les zones tenues par l’UPK, mais aussi les Monts Sinjar, où la communauté yézidie a fini par s’allier localement au PKK, offrant à ce dernier un corridor stratégique vers le Nord-Est syrien tenu par ses affidés du PYD. A partir d’août 2016, l’armée turque intervient dans cette dernière zone, afin de reprendre plusieurs centaines de km² de territoires aux autonomistes kurdes de Syrie (cf. ce pays). En juin 2020, l’opération « griffes du tigre » lancée par Ankara fait même des victimes parmi les gardes-frontières de Bagdad.

En septembre 2020, plusieurs dizaines de responsables du HDP sont arrêtés pour leur responsabilité supposée dans les affrontements meurtriers survenus, six ans plus tôt dans l’est anatolien, lors de manifestations de soutien aux Kurdes de Syrie. Parmi eux figure le maire de Kars, la dernière grande ville encore aux mains du parti kurde. De nouvelles arrestations massives ont lieu en février 2021, après la mort d’otages détenus depuis des années par le PKK, dans le nord de l’Irak : selon Ankara, ils auraient été abattus lors d’une opération destinée à les délivrer, tandis que les milieux kurdes affirment qu’ils ont été tués dans un bombardement de l’armée turque. En juin 2021, des drones turcs bombardent même un camp de réfugiés kurdes de la province irakienne de Ninive, passé sous le contrôle du PKK depuis sa création par l’ONU dans les années 1990. Ankara vise ainsi à couper les liens existants entre le quartier général de la rébellion dans les Monts Qandil et ses diverses implantations à la frontière irako-turque. Un an plus tard, en juillet 2022, une frappe turque tourne à la bavure : des touristes originaires du sud de l’Irak sont tués alors qu’ils visitaient le site touristique de Parakh, à l’extrême-nord du Kurdistan irakien. L’accident pousse Bagdad à déposer plainte à l’ONU, mais aussi à s’engager à mettre fin aux infiltrations du PKK, en déployant des gardes fédéraux, d’origine kurde, à ses frontières. Les milices chiites de la plaine de Ninive s’avèrent moins conciliantes vis-à-vis des incursions turques et arrosent de roquettes le consulat turc de Mossoul. Dans les mois qui suivent, elles multiplient les tirs sur les positions d’Ankara dans le pays, en particulier sur la base turque de Bachika, située à la lisière de Mossoul, prévenant que ces actions se poursuivraient jusqu’à la fin de l’« occupation [turque] de l’Irak ». Les positions des séparatistes kurdes dans le nord de l’Irak et de la Syrie n’en sont pas moins victimes de nouveaux bombardements turcs, à la suite d’un attentat commis par une Syrienne à Istanbul en novembre 2022 (cf. Turquie). Paradoxalement, une partie du régime d’Ankara essayait depuis des semaines de renouer des liens avec le HDP, afin d’éviter que le vote des Kurdes ne s’additionne à celui de l’opposition lors des élections du printemps 2023.

A l’automne 2022, c’est le Kurdistan iranien[9] qui s’enflamme, comme une large partie de l’Iran, après la mort d’une jeune Kurde tuée par la police des mœurs pour tenue « inappropriée ». Le régime des ayatollahs bombarde les bases de plusieurs formations hostiles établies au Kurdistan irakien (PDKI, Komala, Parti pour la liberté du Kurdistan PAK). Pour tenter d’y mettre fin, Bagdad et Téhéran signent un accord de sécurité en mars 2023, incluant le déploiement de gardes fédéraux le long de leur frontière au Kurdistan, puis un accord de désarmement des groupes kurdes iraniens (cf. Encadré).

Dans le même temps, les relations entre Erbil et Bagdad s’apaisent en avril 2023, au prix d’un affaiblissement du Kurdistan autonome. Après qu’un arbitrage international a reconnu la souveraineté de Bagdad sur les ressources pétrolières du Kurdistan irakien, les deux parties conviennent de déposer les recettes de l’or noir kurde sur un compte appartenant à Erbil, mais supervisé par l’Organisation nationale irakienne de commercialisation du pétrole. La part du budget allouée par Bagdad à sa région autonome serait fonction du montant des recettes récoltées. En outre, le pétrole kurde ne pourrait plus être vendu à un prix inférieur à celui du marché.

En mai, la gauche kurde enregistre un échec aux élections générales turques. Erdogan et ses alliés arrivent en tête, alors que le HDP avait choisi de ne pas concourir aux présidentielles, quitte à favoriser la victoire d’une coalition comptant dans ses rangs la cheffe du Bon parti, qui était ministre de l’Intérieur au plus fort de la répression anti-kurde des années 1990. Sur le terrain, Ankara profite de l’apaisement de ses relations avec Bagdad pour bombarder, en territoire irakien, des positions des Unités de résistance du Sinjar, alliées yézidis du PKK. Le mouvement kurde réplique, en octobre, par un attentat-suicide qui fait un mort à Ankara, à proximité du Parlement.

En décembre, après avoir perdu une douzaine de soldats dans des attaques du PKK contre des bases militaires turques implantées dans le Kurdistan irakien, Ankara annonce avoir tué le chef du mouvement, à proximité de Souleimanieh. En janvier 2024, c’est la région d’Erbil qui est frappée par les Gardiens de la révolution : Téhéran affirme avoir visé « un quartier général d’espionnage » attribué à Israël, ainsi qu’« un rassemblement de groupes terroristes anti-iraniens », après un attentat meurtrier de l’EI dans le sud de l’Iran.

En mai, les condamnations tombent contre la centaine de personnes poursuivies pour les évènements liés à la situation de la ville syro-kurde de Kobané, en 2014-2015. La plus lourde (quarante-deux ans de prison) frappe un ancien candidat du HDP à la présidentielle. Des menaces de destitution, pour lien avec le PKK, pèsent aussi sur les maires du DEM (successeur du HDP), largement élus aux municipales de mars dans les grandes villes kurdes de Turquie : Diyarbakir, mais aussi Van et même la très conservatrice Batman, où la candidate du DEM a été la mieux élue de toutes les capitales provinciales du pays, devançant de 50 % son rival islamiste du Hüda Par. A Van, le pouvoir a dû renoncer à invalider l’élection du candidat du DEM, arrivé 30 % devant son adversaire pro-gouvernemental. Dans la plupart des villes, les nouveaux édiles trouvent des finances exsangues, victimes de la gabegie pratiquée par les administrateurs nommés par Ankara depuis 2015, en lieu et place des élus démis à la suite des précédentes élections.

En Irak, la Cour suprême fédérale oblige les autorités régionales kurdes à organiser leurs élections, constatant qu’elles ont été incapables de le faire depuis 2018. Tenu en octobre 2024, le scrutin est bien suivi mais ne change guère l’état des forces : avec 38 % des voix, le PDK demeure prédominant à Erbil, tandis que l’UPK (19 %) domine toujours à Souleymanieh. La seule nouveauté est la progression du Mouvement Nouvelle génération (13,5 %), qui double son nombre de sièges et devance les diverses formations islamiques (8,5 %).

En octobre 2024, le PKK est accusé d’avoir commis l’attentat ayant fait cinq morts au siège d’une importante société de la région d’Ankara travaillant dans le secteur clé de la défense et de l’aérospatiale. L’opération survient alors que le chef du MHP, pourtant ultranationaliste, avait invité Öcalan à venir devant le Parlement turc pour renoncer au « terrorisme » et dissoudre son organisation. A cette fin, le leader emprisonné est autorisé à rencontrer, en décembre, deux députés du DEM pro-kurde, sa première visite en près de dix ans. La reprise de discussions paraît d’autant plus favorable que la région autonome du Kurdistan syrien est affaiblie par la chute du régime de Damas, victime des groupes djihadistes et de leurs alliés pro-turcs (cf. Syrie). De fait, dans un message lu par une délégation du DEM en février 2025, Öcalan ordonne au PKK de se dissoudre et de déposer les armes, après plus de quarante ans d’affrontements ayant fait 40 000 morts (dont quelque 7 000 depuis la violente rupture de la trêve de 2015). La dissolution est prononcée officiellement en mai, lors d’un congrès tenu dans les monts Qandil. En revanche, le PYD syrien se dit non concerné par cette consigne, tant que la Turquie n’aura pas changé de comportement à son égard.

[1] La diversité des langues kurdes sera souvent mise en avant par Ankara pour justifier son refus de les reconnaître.

[2] Les rivalités claniques font des dizaines de victimes par an (cf. une quarantaine de morts dans un mariage en 2009, abattus par les membres d’une autre famille, sans lien avéré avec la guérilla).

[3] Pour combattre le PKK, de 1996 à 2010, l’armée turque bénéficie de drones fournis par Israël qui forme par ailleurs les peshmergas du Kurdistan irakien, adversaires du régime ennemi de Bagdad

[4] Le changement de stratégie du PKK touche même ses symboles puisque la faucille et le marteau sont remplacés par une torche encastrée dans une étoile.

[5] Les premières diffusions à la radio et à la télé nationales ont lieu à l’été 2004.

[6] En avril 2002, l’organisation s’était rebaptisée Kadek (Congrès pour la liberté et la démocratie au Kurdistan).

[7] Autorisés à concourir, seuls ou en coalition, les partis kurdes sont régulièrement dissous pour cause de séparatisme et beaucoup de leurs élus déchus de leur mandat, voire emprisonnés, quand ils ne sont pas victimes d’attaques de militants de l’AKP ou d’attentats islamistes.

[8] D’autant que certaines armes fournies aux rebelles kurdes de Syrie peuvent se retrouver aux mains de leurs frères kurdes (en mai 2016, le PKK abat un hélicoptère turc avec un missile russe de fabrication récente).

[9] Le Kurdistan iranien comprend les 29 000 km² de la province éponyme, ainsi qu’une partie des provinces d’Azerbaïdjan de l’ouest, de Kermanshah et d’Ilam.

Les Kurdes, enjeu de politique régionale

L’adage selon lequel « l’adversaire principal d’un Kurde est le plus souvent le Kurde de la tribu voisine » n’a cessé de se vérifier tout au long de leur histoire : instrumentalisées par les différentes puissances de la région pour régler leurs différends, les tribus kurdes ont également su s’en servir pour solder leurs propres rivalités et pour bénéficier, chaque fois que possible, du maximum d’autonomie locale. Un premier tournant a lieu au début du XVIème siècle quand les chefs de tribus reconnaissent la souveraineté du sultan ottoman, contre le Chah de Perse, en échange d’aides turques et de la reconnaissance de leur autonomie. Durant trois siècles de guerres, de nombreux Kurdes se retrouvent dans des territoires qui changent fréquemment de mains entre la Turquie ottomane et la Perse.

Au lendemain de la 1ère guerre mondiale, les Kurdes font partie des peuples sacrifiés par les grandes puissances sur l’autel de la paix : la perspective d’indépendance qui leur avait été ouverte par le traité de Sèvres en 1920, est enterrée trois ans plus tard à Lausanne. Les zones voisines de Mossoul et Kirkouk passent aux mains de l’Irak, nouvellement créé, tandis que la République turque, née sur les cendres ottomanes, récupère le Kurdistan anatolien, jusqu’aux frontières arméniennes. En 1937, les deux Etats, ainsi que l’Iran et l’Afghanistan, signent le pacte de Saadabad qui prévoit la coordination de leurs forces contre les rébellions armées à leurs frontières.

Celle des Kurdes est alors bien réelle, comme en témoigne la création de la République de Mahabad en Iran née, en 1946, avec le soutien militaire des Barzani, un clan majeur du Kurdistan irakien. Mais cette collaboration est de courte durée : quand le chef des Barzani reprend les armes dans son propre pays, en 1961, c’est certes avec l’aide du régime iranien – ennemi juré de l’Irak – mais à la condition expresse qu’il n’apporte aucun soutien aux rebelles kurdes d’Iran. En 1975, la rébellion kurde d’Irak perd le soutien de l’Iran, après que le régime de Bagdad a accepté la frontière proposée par Téhéran sur le Chatt el-Arab. Toutefois, la répression exercée par le pouvoir irakien contre sa population kurde est telle que les deux mouvements rivaux se replacent sous l’ombrelle iranienne, mais de façon différente : d’un côté, le PDK apporte son aide à l’armée de Téhéran dans sa lutte contre ses propres insurgés kurdes (du PDKI), puis dans son combat contre les troupes de Bagdad lors du conflit irako-iranien déclenché en 1980 ; inversement, l’UPK essaie de jouer la carte de la médiation, mais sans succès.

En 1980, le coup d’Etat militaire survenu en Turquie entraîne l’exil des dirigeants du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Ennemi juré d’Ankara, la Syrie accueille les fugitifs et leur permet de recruter des combattants dans les cantons kurdes du nord syrien et surtout d’entrainer leurs miliciens dans la plaine libanaise de la Bekaa, alors sous contrôle de Damas, sous l’encadrement d’organisations radicales palestiniennes. Le PKK peut également compter sur le soutien du PDK irakien, du moins jusqu’à 1992. A cette date, le clan Barzani se rapproche d’Ankara et laisse l’aviation turque opérer sur son sol : l’un des principaux bastions du PKK est situé dans les Monts Qandil, situés à la jonction de la Turquie, de l’Iran et du Kurdistan irakien.

Dans ce dernier, les partenaires du gouvernement autonome se disputent à tous les sujets, notamment celui du PKK turc que l’UPK, toujours pro-iranien, accueille sur son territoire. En mai 1997, le PDK demande d’ailleurs l’aide d’Ankara pour lutter contre les séparatistes kurdes de Turquie et engage même ses peshmergas aux côtés de l’armée turque, dont les avions interviennent en octobre suivant jusqu’à la frontière irako-iranienne, sur les terres de l’UPK (dont le leader se rapproche aussi du pouvoir turc à partir de 2000). Dans la foulée, la Turquie annonce qu’elle maintiendra des troupes dans une « zone de sécurité » créée unilatéralement sur le territoire du GRK, afin d’empêcher tout retour des insurgés. De fait, Ankara maintient toujours 5 à 15 000 hommes et une dizaine de postes dans l’extrême-nord du Kurdistan irakien, où il appuie aussi le Front turcoman irakien, un des représentants des 150 000 Turkmènes locaux. Si la stabilité de la région autonome est stratégiquement importante pour Ankara, elle l’est aussi sur le plan économique : des centaines d’entreprises turques sont impliquées dans le développement et la reconstruction du Kurdistan irakien, dont l’activité est également essentielle pour le sud-est Anatolien voisin, région la plus pauvre de Turquie.

A l’été 2014, le pouvoir islamiste turc ne réagit pourtant pas au nouvel appel à l’aide lancé par le clan Barzani, menacé cette fois par les combattants de l’Etat islamique (EI). Ses peshmergas ayant abandonné le terrain dans les Monts Sinjar, ce sont les hommes du PKK qui se portent au secours des Yézidis locaux, victimes de massacres et de viols. Ce n’est qu’alors que la Turquie réagit, en envoyant des formateurs aider le PDK à se remettre de sa débâcle : pour Ankara, l’implantation de ses séparatistes kurdes dans cette région constituerait un réel danger car elle jouxte la Rojava syrienne, déjà contrôlée par des alliés du PKK. C’est que, après avoir longtemps considéré ses Kurdes comme apatrides, la Syrie a fait volte-face : confronté, à partir de 2011, à une large révolte de sa population sunnite, le régime de Damas a choisi de ne pas aggraver sa situation intérieure et a largement retiré ses troupes de ses cantons kurdophones. Situés le long de sa frontière avec la Turquie, ceux-ci bénéficient dès lors d’une autonomie de fait qui bénéficie au PYD, la succursale syrienne du PKK. Après avoir écarté les autres mouvements kurdes locaux (comme l’avait fait sa maison mère en Turquie), la formation s’affirme de surcroit comme un partenaire militaire essentiel, des Occidentaux et même des Russes, dans leur lutte contre les djihadistes de l’EI. Pour le régime turc, cette nouvelle autonomie kurde est inconcevable, ce qui le conduit à intervenir en août 2016 pour reprendre la Rojava. Largement abandonné par les Américains et leurs alliés, le PYD conserve une partie de ses positions, grâce à l’intervention de la Russie et de la Syrie, furieuse de voir l’armée turque pénétrer sur son sol. L’autonomie du Kurdistan syrien reste toutefois soumise au bon vouloir des Russes et des Américains et à l’état de leurs relations avec le régime d’Ankara (cf. La question kurde en Syrie).

En août 2023, l’Iran signe avec l’Irak un accord pour désarmer les groupes de l’opposition kurde iranienne établis au Kurdistan irakien. Par précaution, certains comme le PDKI et le Komala partent s’établir plus loin de la frontière iranienne, le PJAK en profitant pour occuper leurs positions abandonnées.

En avril 2024, le numéro un turc effectue sa première visite en Irak depuis treize ans. A défaut de solder tous les contentieux opposant leurs deux pays (partage des eaux du Tigre et de l’Euphrate, absence d’engagement des forces irakiennes contre le PKK, transfert vers la Turquie du pétrole du Kurdistan irakien), le Président Erdogan et le Premier ministre irakien renouent des relations apaisées, notamment sur le plan économique. Ils relancent en particulier un projet de « route du développement » consistant à créer un corridor ferroviaire et routier de 1200 km entre leurs deux pays, via Mossoul.

Crédit photo : farzad-mohsenvand / Unsplash