185 180 km2

République autoritaire

Capitale : Damas

Monnaie : livre syrienne

24 millions de de Syriens

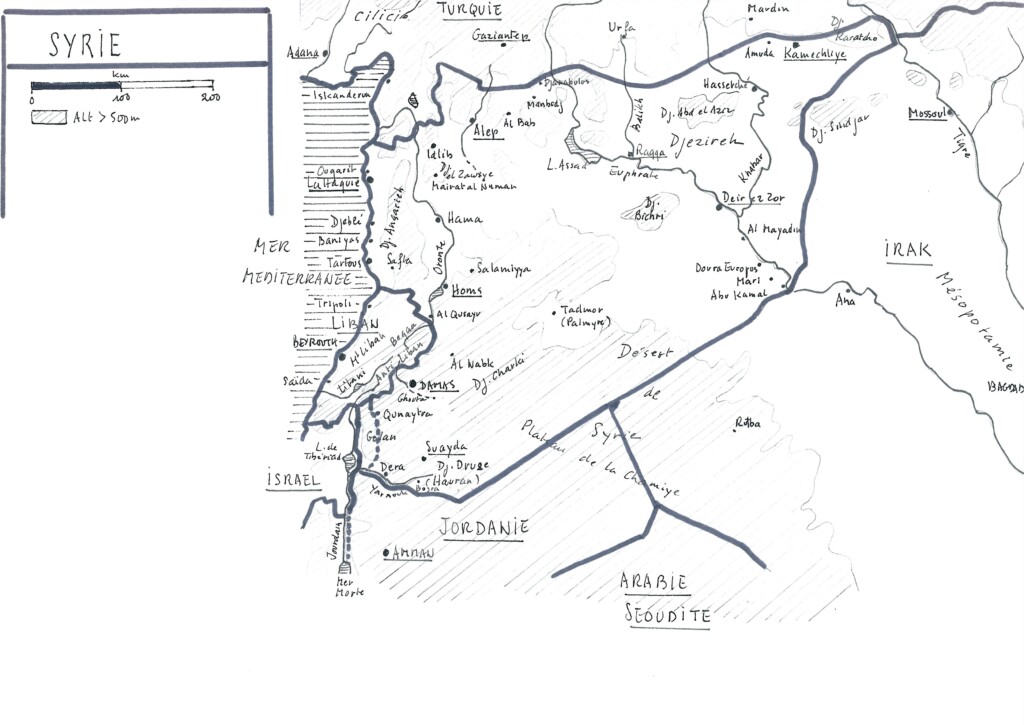

La Syrie partage 2 250 km de frontières terrestres avec cinq pays : plus de 820 avec la Turquie au nord, un peu plus de 600 avec l’Irak avec l’ouest, 375 avec la Jordanie, autant avec le Liban et un peu plus de 75 avec Israël au sud.

Plus de 40 % du pays est composé de déserts : la Badiya (ou désert de Syrie) s’étend sur 90 000 km², depuis Homs au centre jusqu’aux frontières avec l’Irak et la Jordanie. Les densités de population les plus importantes se trouvent à Damas et dans les gouvernorats du nord-ouest (Alep et littoral méditerranéen). L’autre « Syrie utile », riche en terres agricoles, se trouve au nord-est, largement peuplé de Kurdes.

Selon les derniers chiffres connus (2014), 88 % de la population est arabe (dont environ 600 000 Palestiniens). Les autres sont Kurdes (8 %), Assyriens (0,9 %), Turkmènes (0,6 %), Caucasiens (Circassiens ou Tcherkesses 0,3 %, Arméniens 0,3 %, Ossètes 0,2 %)…

Plus de 90 % des Syriens sont adeptes de l’islam : 70 à 75 % sont sunnites, 12 à 20 % alaouites (y compris la secte dissidente des mourchidates), 1 à 3 % chiites ismaéliens et autant druzes. Les chrétiens, appartenant à onze églises, sont entre 5 et 10 %. Certaines régions présentent un incroyable imbroglio ethnico-religieux : si la bande côtière sur la Méditerranée (190 km) est majoritairement arabe de confession alaouite, les sommets qui la surplombent (djebel turkmène et djebel Akrad) sont surtout peuplés de sunnites, d’ethnie arabe ou turkmène.

SOMMAIRE

- De coups d’Etat en coups d’Etat, la prise de pouvoir du clan Assad

- La mise sous tutelle du Liban

- Le printemps de Damas, timide ouverture

- Les débuts de la révolte

- De la révolte à la guerre civile

- Le recours aux armes chimiques

- Dissensions rebelles et montée en puissance de l’Etat islamique

- L’entrée en jeu de la Russie

- Les Kurdes, variables d’ajustement

- Chute d’Alep et combats fratricides

- Trêves locales et chute de « l’émirat » de l’EI

- La mise au pas des zones de « désescalade »

- Idlib et la Rojava, derniers points de tension

- Les Kurdes entre menace turque et tutelle syrienne

- La reconquête d’un pays dévasté

- Normalisation diplomatique et violences résiduelles

- Le retour des menaces turques

- Une normalisation impossible ?

- ENCADRE : la question kurde

- ENCADRE : une multitude de forces combattantes

De coups d’État en coups d’État, la prise de pouvoir du clan Assad

Pour la Syrie, comme pour le Liban, l’indépendance intervient, en 1946, au lendemain de la deuxième guerre mondiale. Mais la classe politique, essentiellement sunnite, qui a obtenu l’indépendance s’avère incapable d’instaurer une gouvernance stable. Cela va faire le jeu de l’armée, majoritairement composée d’officiers et de soldats issus des minorités religieuses du pays (druzes, ismaéliens, kurdes, tcherkesses et surtout alaouites), comme l’étaient les Troupes spéciales mises en place par la France pour suppléer ses propres forces. En 1949, trois coups d’Etat portent au pouvoir un colonel qui est lui-même évincé cinq ans au plus tard. Les civils reprennent les rênes et des formations politiques prennent une importance accrue : parmi elles figure le Baas, un parti panarabe fondé en 1943 par deux Syriens (un sunnite et un orthodoxe) qui prend très vite une coloration alaouite (à la différence de sa branche irakienne).

En 1958, une fusion avec l’Egypte nassérienne est opérée, mais cette République arabe unie vole en éclats dès 1961, à la suite d’un coup d’Etat en Syrie… lui-même suivi, en 1963, d’un nouveau coup de force, opéré cette fois par les baasistes. L’unité du pouvoir n’est pas acquise pour autant car le parti est divisé en deux tendances, l’une plutôt urbaine, l’autre davantage rurale. C’est cette dernière qui l’emporte en 1966, matant au passage une tentative de coup d’Etat d’officiers baasistes druzes. Désormais dominé par l’aile gauche du Baas, le régime de Damas soutient ouvertement la résistance palestinienne contre Israël et s’oppose à ce que l’État hébreu utilise les eaux du haut Jourdain pour irriguer ses terres désertiques du Néguev. C’est dans ce cadre que Damas se range aux côtés de l’Égypte, lorsqu’elle déclare la guerre à Tel-Aviv en 1967. Mais les coalisés arabes sont défaits en six jours et doivent abandonner des territoires aux Israéliens : dans le cas de la Syrie, ce sont les deux tiers du plateau du Golan, un territoire peuplé de Druzes qui ne fait certes pas partie de la « Terre promise » juive (Eretz Israël), mais qui abrite une des sources du Jourdain alimentant le lac de Tibériade (cf. Le Golan, plateau convoité).

En 1970, un des hommes qui dirige le clan baasiste au pouvoir s’impose comme le seul maître de la Syrie : l’alaouite Hafez al-Assad. Cumulant tous les pouvoirs, le Président désigne le gouvernement et peut dissoudre l’Assemblée, il est Commandant en chef des forces armées et Président du Conseil suprême des magistrats, ainsi que Secrétaire général du parti unique. Fort de l’histoire récente du pays (le coup d’État d’Hafez était le vingt-et-unième depuis 1948 !), le régime s’appuie fortement sur l’armée et les services de sécurité intérieure, dont le commandement, ainsi que les forces spéciales, sont très majoritairement composés d’Alaouites. Afin de se concilier les faveurs de la hiérarchie militaire, le pouvoir la laisse effectuer de fructueuses affaires, légales ou non, en particulier avec le Liban voisin.

Sur le plan idéologique, le Baas se veut nationaliste et laïque, ce qui lui vaut le soutien de l’URSS, mais aussi l’opposition rapide de la confrérie des Frères musulmans. Une première répression de ce mouvement survient en 1964, suivie d’une deuxième à la fin des années 1970 et d’une troisième en 1982 contre la ville de Hama (15 000 à 30 000 morts), après qu’une faction radicale frériste s’en soit emparée et y ait exécuté un millier de collaborateurs présumés du régime.

La mise sous tutelle du Liban

Sur le plan extérieur, la solidarité entre « chapelles » chiites[1] conduit le pouvoir alaouite syrien à soutenir, au milieu des années 1980, la République islamique iranienne dans sa guerre contre l’Irak, pourtant baasiste elle aussi. La même « solidarité » pousse l’armée syrienne à intervenir en 1987 au Liban voisin, pays multiconfessionnel dans lequel les chiites s’estiment marginalisés par les chrétiens et les sunnites. Malgré la fin des affrontements inter-libanais, concrétisés par les accords de Taëf (1989), Damas maintient jusqu’à 35 000 soldats dans le pays et y exerce un protectorat de fait, toléré par les Américains comme par les Saoudiens puisque, en 1991, Assad a fait « le bon choix » en condamnant l’invasion du Koweït par l’Irak. Ce n’est qu’à partir de 2004 que la Syrie est contrainte d’alléger sa tutelle et surtout en mars 2005, un mois après l’assassinat de l’ancien premier ministre libanais Rafic Hariri, dirigeant sunnite majeur opposé au maintien de la présence syrienne dans son pays. L’enquête diligentée par l’ONU conclut à l’implication de la Syrie dans cet attentat, comme dans une douzaine d’autres ayant visé des opposants. Les Etats-Unis rappellent leur ambassadeur quand, en sens inverse, Moscou annonce une reprise de sa collaboration militaire avec Damas, après une dizaine d’années de sommeil.

En août 2008, un sommet libano-syrien aboutit à une reconnaissance formelle de l’indépendance du Liban par la Syrie avec échange formel d’ambassadeurs, les premiers depuis l’indépendance des deux pays. Malgré la fin de son occupation, et la réévaluation des accords passés, le régime syrien conserve de puissants leviers chez son voisin : outre la présence de 300 000 de ses ressortissants travaillant comme ouvriers et travailleurs agricoles et d’une forte minorité alaouite (130 000 personnes) dans la région de Tripoli, Damas soutient plusieurs mouvements palestiniens dans les camps de réfugiés du Liban et surtout le Hezbollah, d’ailleurs impliqué dans l’assassinat d’Hariri ; la puissante milice chiite est également très active dans la lutte armée contre l’ennemi israélien qui occupe une partie du plateau du Golan, ainsi que le secteur des fermes de Chebaa au sud-Liban, également revendiqué par Damas[2].

Les contentieux sont également nombreux avec la Turquie, depuis le partage des eaux de l’Euphrate (cf. Encadré « Histoires d’eau » en Irak) jusqu’au sort du district de Hatay (l’ex-sandjak d’Alexandrette[3]), en passant par le statut de leurs minorités kurdes respectives (cf. Encadré et article sur les Kurdes). A l’occasion, Damas accuse son voisin de chercher à le déstabiliser en se servant de la minorité turkmène de Syrie, par exemple quand le pays connait une série d’attentats, non revendiqués, en 1996-1997.

[1] En 1952, le grand mufti de Syrie a reconnu le clergé alaouite comme jafarite (nom de la principale école du chiisme).

[2] La délimitation frontalière entre la Syrie et le Liban n’a d’ailleurs pas été réglée lors du sommet de 2008.

[3] Bien que situé en Turquie, l’ex-Sandjak d’Alexandrette (Hatay) est majoritairement peuplé d’Arabes alaouites, même s’ils sont fortement turquisés.

Le printemps de Damas, timide ouverture

Dirigeant le pays d’une main de fer, Hafez al-Assad peut se permettre quelques largesses, comme la libération en 1995, puis en 1998, de centaines de prisonniers proches des Frères musulmans ou bien membres de l’aile gauche du Baas. Mais il est inflexible quant au partage du pouvoir : il évince ses deux frères dont Rifaat, réfugié en Suisse mais soupçonné de visées putschistes, dont il fait arrêter des centaines de partisans en 1999. Le terrain se trouve ainsi dégagé pour son second fils Bachar, un ophtalmologue revenu en Syrie en 1994, à la suite de la mort accidentelle de son frère aîné.

Comme prévu, Bachar succède à Hafez, quand celui décède en juin 2000. Une révision constitutionnelle express lui permet de se présenter à l’élection présidentielle, bien qu’il n’ait pas les 40 ans requis : élu par plus de 97 % des votants, il cumule les mêmes fonctions que son défunt père. En juin 2005, le congrès du Baas renforce ses pouvoirs, en évinçant la « vieille garde » paternelle, tout en adoptant une série de mesures à prétention démocratique : adoption du multipartisme (mais avec prééminence du Baas et sans affichage ethnique ou religieux, ce qui exclut les Frères musulmans et les partis kurdes), autorisation d’organes de presse privés, révision du recensement de 1962 dans la région orientale de Hassaké… En octobre 2005, l’opposition profite de cette ouverture, connue sous le nom de « Printemps de Damas », pour se regrouper dans une plate-forme « Déclaration de Damas pour le changement national démocratique » qui réunit les partis kurdes, des ex-communistes, des dignitaires sunnites et qui reçoit l’appui des Frères musulmans. L’islam politique n’a en effet pas disparu, y compris sous ses formes les plus violentes. A partir de 2005, le régime fait état de combats, à la frontière libanaise, et même aux environs de Damas, avec une organisation sunnite baptisée Jound Al-Cham[1].

La situation se tend également avec Israël dont l’aviation détruit, en septembre 2007, des installations soupçonnées d’abriter des activités nucléaires clandestines dans le désert de Syrie (comme l’Iran, la Syrie est signataire du TNP, mais pas de son protocole additionnel). En avril 2008, malgré les dénégations syriennes, les États-Unis affirment qu’il s’agissait d’un projet de réacteur, construit avec l’aide de la Corée du nord et capable de produire du plutonium. En mai 2011, l’AIEA confirmera que le site visé était très probablement consacré à des activités nucléaires ; au cours de son enquête, elle a perdu son principal contact syrien, assassiné comme un certain nombre d’autres dignitaires qui, eux, étaient proches du régime (un chef militaire du Hezbollah libanais ou encore un proche conseiller du Pdt Assad pour les questions de sécurité). Malgré tout, les États-Unis rétablissent un ambassadeur dans le pays en janvier 2011, afin de saluer les efforts d’ouverture du régime sur le plan intérieur.

[1] Les soldats du Bilad el-Cham (Bilad oush-Sham), le terme traditionnellement donné en arabe au Levant (c’est-à-dire le Machrek sans l’Irak), également qualifié de « Grande Syrie » (l’équivalent des États actuels de Jordanie, Liban, Syrie et Palestine).

Les débuts de la révolte

Deux mois plus tard, les promesses d’ouverture prennent fin, dès que la vague des « Printemps arabes » déferle en Syrie. Le point de départ en est l’arrestation, suivie de tortures, de lycéens. Leur crime ? Avoir tagué des slogans en faveur de la liberté sur des murs de Deraa, dans une zone frontalière de la Jordanie, peuplée de tribus sunnites traditionnellement rétives au pouvoir central. L’enterrement des premières victimes amplifie la contestation. Fin mars 2011, plusieurs dizaines de manifestants sont tués en une seule journée, la police investissant même une mosquée. La contestation s’étend à Homs, à Hama, ainsi que dans le port multiconfessionnel de Lattaquié et même au nord de Damas. Si la plupart des minorités ethnico-religieuses restent fidèles au régime (par crainte d’une domination sunnite en cas de changement), de même que les élites sunnites de Damas ou Alep (l’épouse de Bachar appartenant d’ailleurs à cette communauté), les populations rurales commencent en revanche à se retourner contre lui, rejoignant ainsi les opposants traditionnels que sont les nassériens et les communistes, les baasistes pro-irakiens et les minorités discriminées (Kurdes et Turkmènes).

Face à la contestation, le pouvoir augmente les salaires des fonctionnaires, promet de lutter contre la corruption, envisage d’abroger l’état d’urgence (en vigueur depuis 1963 !), annonce des mesures en faveur des Kurdes et des bastions conservateurs sunnites (comme l’autorisation du port du niqab par les institutrices). Mais, en pratique, il n’en fait rien, mobilisant des dizaines de milliers de ses partisans contre des « saboteurs » et dénonçant un complot de groupes salafistes (fondamentalistes sunnites) téléguidés par des forces extérieures… comme en Libye, où la Syrie envoie des pilotes au secours du Président Kadhafi afin qu’il mate sa propre rébellion. Un nouveau gouvernement est nommé, témoignant d’une reprise en mains par la « vieille garde » : dirigé par un pilier du Baas, il ne compte plus aucun des jeunes technocrates que Bachar avait élevés au rang de ministres.

Pour éviter les défections que la répression de mouvements sunnites pourrait générer dans l’armée, le régime n’envoie en première ligne que des éléments des forces de sécurité et des troupes d’élite, à très forte composante alaouite. Il s’agit, notamment, de la 4ème division de Maher Assad, le frère du Président, dont les missions s’apparentent à celles des Brigades de Défense que commandait Rifaat du temps d’Hafez. Le pouvoir réactive aussi les chabiha, des milices majoritairement alaouites nées à la fin des années 1970 pour mener les basses œuvres du pouvoir, avant d’être mises à l’écart dans les années 1990 et de se reconvertir dans de multiples trafics, notamment avec le Liban. Avec la crise, les chabiha réapparaissent comme nervis du régime ; crânes rasés et vêtus de T-shirts noirs, ils sont armés de poignards, de sabres et de kalachnikovs… et n’épargnent personne : la torture s’exerce même sur les enfants, dont certains corps ont les rotules fracturées et le pénis sectionné ; les « cliniques » clandestines sont traquées, les ambulances prises pour cibles et des blessés amputés d’office, exécutés ou enfermés vivants dans les blocs frigorifiques de morgues.

Pourtant, la contestation ne faiblit pas, au contraire : ne se contentant plus de demander des réformes, elle exige la chute du régime et gagne les banlieues, puis les rues de Damas, ainsi que la deuxième ville du pays, Alep, et le pays druze. A la fin du mois de mai, Assad essaie de reprendre la main : il annonce la mise en place d’une instance de réflexion sur la réforme des institutions et décrète une amnistie générale dont bénéficient plusieurs centaines d’islamistes qui, pour certains, iront grossir les rangs des rebelles fondamentalistes et concurrencer l’opposition modérée ou laïque[1]… Ce faisant, le régime poursuit ses relations ambigües avec une mouvance dont il a livré certains membres aux services occidentaux, tout en laissant des centaines de djihadistes rejoindre l’insurrection sunnite en Irak.

Parallèlement à ces annonces, la répression se poursuit, chaque jour plus violente (snipers postés sur les toits des hôpitaux, emploi de munitions à fragmentation et de mitrailleuses lourdes), à telle enseigne que le Conseil de sécurité de l’ONU la condamne en août, mais dans une simple déclaration : Chine et Russie se sont en effet opposées à une résolution plus formelle, la Russie vendant de nombreuses armes à Damas et possédant une précieuse base navale à Tartous. Cette violence commise en plein ramadan entraîne aussi de premières condamnations dans les pays sunnites, de l’Arabie saoudite au Qatar, en passant par la Turquie. De son côté, l’Iran appelle le régime à la retenue, tout en lui livrant des armes et en formant ses forces au maintien de l’ordre, ainsi qu’à la cyber-traque des opposants.

[1] Ce sera le cas du fondateur de l’Armée de l’islam, en 2013 : il avait été libéré pour « concurrencer » l’opposition laïque, notamment nassérienne, qui menait la rébellion autour de Douma. S’étant retourné contre le régime, il sera éliminé fin 2015 dans un raid de l’aviation syrienne sur la Ghouta orientale.

De la révolte à la guerre civile

De son côté, l’opposition tente de se structurer. En septembre, des soldats et officiers déserteurs fondent l’Armée syrienne libre (ASL) dans les régions de Homs et Hama. Troisième ville du pays – au carrefour des grands axes vers Damas, la Turquie, le nord-Liban et la côte méditerranéenne – Homs devient le bastion de la rébellion : celle-ci est renforcée par de jeunes ruraux chassés des campagnes par l’échec de la réforme agraire et victimes des passe-droits dont bénéficient les Alaouites. Sur le plan politique, la Turquie accueille, le mois suivant, un Conseil national syrien (CNS) qui réunit plusieurs tendances favorables à une « protection internationale ». Malgré l’établissement de liens entre CNS et ASL au printemps 2012, l’opposition reste largement désunie, tant ses agendas divergent (laïc ou religieux, nationaliste, ethnique voire tribal ou au contraire transnational) sans parler de ses parrains (Frères musulmans appuyés par la Turquie et le Qatar, factions islamistes proches des Saoudiens…). L’opposition extérieure se retrouve ainsi dotée d’une représentation à Istanbul et d’un gouvernement en exil rival à Gaziantep, au plus près des camps de réfugiés syriens en Turquie. Quant aux partis de gauche, qui jugent le CNS par trop sunnite, ils ont préféré s’unir dans un Comité de la coordination nationale pour le changement démocratique (CCNCD), favorable à la recherche d’une solution syro-syrienne, sans parrainage extérieur. Sur le plan militaire, l’ASL – qui agglomère des milices de défense d’un village, d’une ville, voire d’un quartier – est concurrencée par d’autres groupes puissants tels que le Front de la victoire (Jobhat al-Nosra) ou les Brigades des hommes libres du Levant (Ahrar al-Cham). Quant aux Kurdes de la Djezireh, ils adoptent une neutralité bienveillante vis-à-vis de Damas qui leur a concédé un embryon d’autonomie, notamment culturelle. Le cas échéant, le Parti de l’union démocratique (PYD, organisation « sœur » du PKK opérant en Turquie), n’hésite pas à mettre au pas les autres organisations du Conseil national kurde quand elles se montrent hostiles au régime syrien (cf. Encadré).

En décembre 2011, la Ligue arabe obtient de pouvoir envoyer des observateurs, dont la visite est accompagnée de nouvelles violences : dans un bourg de la province d’Idlib (nord-ouest), des femmes et des enfants sont utilisés comme « boucliers humains » par des miliciens pro-régime qui exhibent aussi la tête d’un cheikh décapité devant sa mosquée ; et dans la banlieue de Damas, deux kamikazes font exploser leurs voitures à proximité des sièges de deux services de sécurité. L’attentat est revendiqué par Al-Qaida. En dix jours, quatre-cents personnes meurent dans les violences… soit une moyenne quotidienne supérieure à ce qu’elle était avant l’arrivée de la mission ! A la fin du même mois, commencent des actions rebelles contre des travailleurs ou des pèlerins iraniens, en réponse aux premiers signes selon lesquels Téhéran fournirait des conseillers militaires, voire des combattants, au régime d’Assad. En février 2012, la Ligue arabe, ayant mis fin à sa mission d’observation, appelle ses membres à rompre tout lien diplomatique avec la Syrie et à soutenir l’opposition, ce que l’Arabie Saoudite avait déjà commencé à faire. Le chef suprême d’Al-Qaida appelle également au djihad contre Assad ; les soldats syriens se retrouvent ainsi à devoir affronter des djihadistes venus d’Irak (ou du Liban) qu’il avait armés, afin qu’ils y combattent l’armée américaine (ou le régime libanais) !

Ces nouveaux éléments ne changent pas d’un iota la stratégie de Bachar ; d’un côté, il organise un référendum institutionnel visant, notamment, à limiter à deux les mandats présidentiels et à supprimer l’article de la Constitution faisant du Baas « le dirigeant de l’Etat et de la société » ; de l’autre, il lance ses troupes d’élite à la reconquête de Homs. Entretemps, la violence a gagné le nord Liban, ainsi qu’Alep, jusqu’alors plutôt épargnée. Ayant bénéficié de la libéralisation entreprise par Bachar, la capitale économique du pays était restée prudemment à l’écart du conflit, gardant aussi en mémoire la terrible répression qu’elle avait connue à la suite du soulèvement des Frères musulmans en 1979-1980 (des milliers de morts).

Sous l’égide de l’ONU, un cessez-le-feu entre en vigueur en avril, mais la violence ne faiblit pas. L’armée syrienne bombarde notamment des villages kurdes frontaliers de la Turquie, afin d’éviter que l’ASL n’y installe une zone libérée. De son côté, le mouvement armé – s’estimant peu lié par la trêve qu’ont négociée ses chefs réfugiés en Turquie – multiplie les opérations de harcèlement dans tout le pays, à l’exception de la côte méditerranéenne et du gouvernorat méridional de Souweïda qui restent à l’écart de la rébellion. A l’été 2012, le régime de Bachar réagit aux coups d’éclat de l’ASL en déclenchant, avions de chasse à l’appui, des hostilités sans précédent à Alep, tandis que des combats intestins éclatent dans l’immense camp palestinien de Yarmouk, proche de la capitale, entre factions inféodées à Damas ou ayant rejoint l’opposition. Plus au sud, la rébellion anti-Assad s’empare d’une vaste zone allant de la frontière irakienne à la lisière de Deir ez-Zor, soit le secteur le plus vaste échappant totalement au contrôle de l’armée. De mieux en mieux équipés (avec les armes qu’ils reçoivent et celles qu’ils prennent au régime), les rebelles ne cessent de progresser, prenant des bases de l’armée, abattant des appareils aériens et contrôlant la majorité des frontières avec la Turquie et avec l’Irak. L’armée syrienne réplique en intensifiant ses frappes sur les zones rebelles : son aviation largue des bombes à sous-munitions, mais aussi des « barrel bombs » (des barils de TNT remplis de pièces métalliques), qui tuent souvent plus de civils que d’insurgés ; en effet, par crainte d’être abattus s’ils s’approchent trop près de leurs cibles, les pilotes procèdent souvent à des frappes aveugles.

Sur le plan diplomatique, l’impasse est totale : un sommet organisé par l’ONU en juin, à Genève, a certes accepté l’idée d’une phase institutionnelle transitoire en Syrie, mais elle a été immédiatement rejetée par le régime de Damas. L’ONU en tire les conséquences et, durant l’été, elle commence le retrait de ses observateurs non armés, qui étaient de plus en plus fréquemment pris pour cibles par l’armée syrienne. Les conférences internationales qui suivront, en présence ou non du pouvoir syrien, connaîtront le même échec, faute d’une vision partagée sur le rôle futur que pourrait tenir Assad (démission, transition, nouvelles élections). Un deuxième écueil majeur concerne la composition des délégations censées représenter l’opposition : doivent-elles être limitées à l’opposition intérieure ou inclure les oppositions extérieures ? Faut-il y faire figurer les mouvements armés et, si oui, lesquels : les groupes purement syriens ou bien aussi les factions favorables à un djihadisme transfrontalier ? La rébellion, devenue un terrain d’affrontement diplomatique entre Saoudiens, Qataris et Turcs, s’avère incapable de répondre à ces questions.

Le recours aux armes chimiques

Fin 2012, le régime syrien franchit un nouveau pas dans l’horreur : lors de sa tentative de reconquête de Homs, il emploie une arme chimique[1], probablement un gaz incapacitant similaire à celui utilisé par les Russes dix ans plus tôt lors d’une prise d’otages dans un théâtre moscovite. En utilisant une arme non létale, Assad teste les réactions des Occidentaux qui, Président américain en tête, avaient fait de l’utilisation de telles armes une « ligne rouge » à ne pas franchir… mais qui ne bronchent pas. En juin suivant, sur la base de l’analyse d’échantillons prélevés dans des zones rebelles bombardées, la France, puis le Royaume-Uni, affirment que l’armée irakienne a même utilisé une arme mortelle, en l’occurrence du gaz sarin. Mais les États-Unis ne bougent pas davantage, pas plus qu’ils n’effectuent de livraisons directes d’armes aux rebelles, faute d’avoir identifié des groupes assez « sûrs » : les Américains gardent en mémoire la livraison, pendant l’occupation soviétique de l’Afghanistan, de missiles aux moudjahidines afghans qui s’en étaient ensuite servis contre les forces américaines. D’une part, la preuve a été apportée que de l’armement acheté par l’Arabie saoudite en faveur de l’ASL pouvait se retrouver dans les mains de groupes djihadistes d’une barbarie redoutable[2]. C’est d’ailleurs avec des missiles fournis par les Américains aux « modérés » du Front des révolutionnaires syriens, que le Front al-Nosra, ayant officiellement fait allégeance à Al-Qaida en avril 2013, va progressivement conforter son emprise sur la province d’Idlib. Et quand les Américains se résoudront à former et armer leurs propres supplétifs, ce sera un fiasco complet : la New Syrian Force sera démantelée à l’automne 2015, après que la désertion de dizaines de ses combattants, partis rejoindre les islamistes ou leur ayant vendu leurs armes !

Ce faisant, les Occidentaux poussent la rébellion à se fournir sur le marché noir, ce qui favorise les factions islamistes, généreusement financées par des mécènes du Golfe. Les djihadistes sont aux premières loges pour s’emparer, début 2013, du plus grand aéroport militaire du nord syrien, du plus grand barrage du pays et de leur première capitale provinciale, Raqqa, sur l’Euphrate, une ville jusqu’alors jugée fidèle au régime. La contrebande s’effectue notamment via la Turquie, plus que jamais remontée contre Damas après qu’un de ses avions a été abattu, en juin, à la suite d’une brève incursion au-dessus des eaux syriennes. Des affrontements opposent également des militaires syriens et jordaniens à la frontière de la Jordanie, devenue, comme le Liban et la Turquie, un lieu de repli majeur pour les réfugiés syriens. Le cap des 100 000 morts est atteint en juillet 2013. Il inclut le Liban, gagné par des affrontements entre miliciens alaouites et sunnites, ainsi que la zone frontalière turque, via laquelle Ankara laisse des combattants djihadistes rejoindre des groupes qui font le coup de feu contre les milices kurdes, afin de les empêcher de créer une zone autonome inféodée au PKK.

De fait, les Kurdes syriens ont profité de la guerre civile pour s’émanciper : à l’automne 2012, leurs Unités de défense populaire (YPG, bras armé du PYD) ont commencé à s’en prendre aux gouvernementaux, en vue d’étendre leurs territoires dans le nord-est. En mars 2013, le PYD rompt avec le régime syrien et proclame l’autonomie de la Rojava, comprenant le canton de la Djézireh et les diverses poches courant le long de la frontière turque jusqu’à Afrin, à l’est d’Alep.

De leur côté, les soutiens arabes de la rébellion lui livrent des munitions, ainsi que des armes modernes (missiles sol-air à courte portée, missiles antichars, mortiers), pour faire contrepoids au renforcement de « l’axe chiite » dans le pays : en effet, outre l’armement russe et le soutien organisationnel iranien, le régime de Damas peut compter sur l’engagement de plusieurs milliers de combattants chiites, libanais, irakiens ou afghans. Ces renforts, qui compensent les difficultés de conscription et les désertions dans l’armée loyaliste, permettent au régime de consolider ses positions dans toute la zone « utile » allant de Damas à la région de Lattaquié… alors que les soupçons s’accroissent sur l’utilisation de gaz neurotoxiques par le régime (plusieurs centaines de morts en août dans les plaines de la Ghouta tenues par la rébellion aux abords de Damas), mais aussi par les rebelles. Dans ce contexte, la Russie prend la main et convainc les Américains de placer les armes chimiques syriennes sous contrôle international. Les inspecteurs de l’OIAC (Organisation pour l’interdiction des armes chimiques) concluent à l’utilisation plus que probable d’armes chimiques, à cinq reprises, mais sans en désigner les responsables, puisque cela n’entrait pas dans leur mission. Nonobstant la mauvaise volonté de Damas et des doutes sur la sincérité de ses déclarations, son arsenal commence à faire l’objet d’une destruction systématique, en particulier les précurseurs du sarin et du gaz moutarde.

[1] Acquis dans les années 1970, avec l’aide de l’Egypte et de l’URSS, puis de l’Iran et de la Russie, l’arsenal chimique syrien, estimé à un millier de tonnes, est considéré comme le plus important du Moyen-Orient.

[2] En mai 2013, une vidéo montre un chef islamiste mutiler le corps d’un commandant pro-régime, considéré comme impie puisque alaouite, et mordre dans ses organes vitaux.

Dissensions rebelles et montée en puissance de l’État islamique

A l’automne 2013, la guerre s’intensifie entre factions rebelles : entre groupes islamistes radicaux ou « modérés » d’une part, mais aussi entre djihadistes eux-mêmes, a fortiori après que le chef suprême d’Al-Qaida a reconnu le Front Al-Nosra comme sa seule filiale syrienne légitime et désavoué l’expansion en Syrie de sa branche irakienne (fondatrice de l’État islamique en Irak et au Levant, EILL). En septembre, l’EILL (devenu simplement l’État islamique, Daech en arabe) chasse l’ASL et al-Nosra de Raqqa et en fait la capitale syrienne du « Califat » que son chef vient de proclamer, à cheval sur l’Irak et la Syrie, dans une logique d’ancrage territorial différente de la vision transnationale d’Al-Qaida[1]. Redonnant à Raqqa son statut d’éphémère capitale des Abbassides au VIIIème siècle, l’EI en profite aussi pour dynamiter le mausolée chiite qui avait été inauguré, en 2005, sur la tombe de compagnons de Mahomet tués dans une bataille contre les partisans d’Ali.

Au sud, les Occidentaux favorisent la création d’une nouvelle coalition, le Front du sud, destinée à éviter que la frontière avec Israël ne tombe aux mains des islamistes. Par ailleurs, certains groupes hostiles à toute ouverture à l’Iran des négociations sur l’avenir de la Syrie, rompent avec la principale coalition d’opposition : ils fondent, dans la région de la Ghouta (sud de Damas) l’Armée de l’islam (Jaïch al-islam) qui, fin novembre, s’allie avec Ahrar al-Cham et d’autres groupes majeurs au sein d’un Front islamique, visant à instaurer un « État islamique juste », par opposition à la vision extrémiste d’Al-Nosra et de l’EI (accusés notamment d’enlever et de torturer du personnel humanitaire). Ces factions radicales ne cessent de gagner du terrain : al-Nosra s’empare en effet du gisement pétrolier d’al-Omar, le plus important de Syrie, dans la province de Deir ez-Zor. Le régime en est réduit à importer du pétrole iranien, puisque les djihadistes, les Kurdes et les tribus contrôlent la quasi-totalité des champs pétroliers, à l’exception du pétrole et du gaz offshore, dont Damas concède l’exploitation à une société russe fin 2013. Les hydrocarbures deviennent en effet un enjeu majeur du conflit : à l’été 2014, l’EI s’empare d’un des derniers champs gaziers encore tenus par le régime près de Palmyre, ainsi que d’al-Omar et de la quasi-totalité de la province de Deir ez-Zor. Au passage, il y saccage le mausolée commémorant la déportation arménienne de 1915 (Deir ez-Zor étant leur destination finale, comme Auschwitz pour les Juifs), comme il le fera en Irak avec des vestiges assyriens et parthes. La production pétrolière est échangée contre des armes ou acheminée vers les rebelles djihadistes d’Irak, ce qui conduit l’aviation de ce pays à bombarder des convois de camions citernes.

Forts du matériel lourd qu’ils ont pris à l’armée irakienne lors de leur prise de Mossoul et des stocks (y compris d’armes chimiques) récupérés dans les stocks de l’armée syrienne, les combattants de l’EI progressent sur tous les fronts, en multipliant les exactions (comme l’exécution sommaire de dizaines de soldats syriens capturés ou de sept-cents membres d’une tribu sunnite de la province de Deir ez-Zor qui s’était rebellée contre leur présence). Dans un rapport, l’ONU décrit les « crimes contre l’humanité » commis par l’EI dans les zones qu’il contrôle : décapitations, crucifixions, esclavage, lapidations (de femmes adultères, d’homosexuels) … Les combats se concentrent notamment sur la ville kurde de Kobané (Aïn al-Arab en arabe), où les YPG reçoivent le renfort de peshmergas du PKK et du Kurdistan irakien. Afin de défendre les milices kurdes (laïques), qui leur paraissent plus fiables que les factions sunnites pour mener des actions au sol contre les djihadistes, les Américains bombardent Raqqa et des positions de l’EI au nord-est de la Syrie, avec le soutien de cinq pays arabes. A l’automne 2014, avions et missiles occidentaux visent aussi des positions d’al-Nosra qui ne cesse de progresser dans la province d’Idlib, en vue d’y établir son « émirat » (qui serait le pendant du « califat » de l’EI). Dans sa progression, la filiale d’al-Qaida bénéficie du concours d’Ahrar al-Cham et de plusieurs mouvements islamistes que leurs différents parrains, Saoudiens, Qataris et Turcs ont poussé à s’unir dans une Armée de la conquête (Jaïch al-Fatah), après avoir fait taire leurs divergences .

[1] Raqqa devient aussi le centre de commandement des opérations extérieures de l’EI, notamment des attentats qu’il commet en Europe.

L’entrée en jeu de la Russie

Les guerres entre rebelles font évidemment le jeu des forces pro-Assad qui, à l’occasion, larguent des barils remplis de chlore gazeux (qui n’est pas considéré à strictement parler comme une arme chimique) sur les zones rebelles et y ciblent systématiquement des infrastructures de santé. Au printemps 2014, les troupes du régime ont fini par reprendre la quasi-totalité de Homs, selon un dispositif qui ne cessera de se répéter par la suite : l’autorisation pour les rebelles assiégés de quitter la ville, en échange de la libération de leurs otages et de la remise de leur armement lourd. En reprenant la « capitale de la révolution » et l’ouest de sa province, les loyalistes enregistrent une victoire symbolique, en même temps qu’ils privent les rebelles de liaisons vers leurs bases arrière du Liban. En décembre 2014, le décompte macabre dépasse les 200 000 morts, dont près d’un tiers de civils. Quant au nombre de réfugiés, il dépasse les 3 millions, dont les deux tiers au Liban et en Turquie, le reste se répartissant entre la Jordanie, l’Irak et l’Egypte. Sans oublier le demi-million qui vit dans des localités assiégées par l’un ou l’autre des belligérants. Cette situation n’a pas empêché Assad de briguer un troisième mandat, en juin, et d’être très largement réélu face à deux faire-valoir, l’opposition intérieure ayant refusé de participer à un scrutin qui n’a pu se tenir qu’auprès 60 % de la population (sur 40 % du territoire).

Côté rebelles, l’EI subit ses premiers revers sérieux dès les premières semaines de 2015. Il est chassé par les milices kurdes de Kobané, mais aussi de Hassaké et de plusieurs localités de sa province pétrolière, perdant du même coup un important couloir vers les territoires irakiens de son « califat ». Le mouvement perd aussi sa principale liaison entre Raqqa et la Turquie, quand les YPG s’emparent de la localité de Tal Abyad, appuyés par l’aviation américaine et même par des éléments de l’ASL. Ce faisant, les Kurdes s’assurent aussi le contrôle de 400 km de la frontière syro-turque, au grand dam d’Ankara. Toutefois, l’EI progresse sur d’autres fronts : dans le camp palestinien de Yarmouk, mais aussi en s’emparant de Palmyre, où ses combattants commencent à détruire les plus beaux temples de la cité antique.

Progressivement, le mouvement est devenu « l’ennemi à abattre » pour de nombreux belligérants : les autres mouvements rebelles et les forces occidentales, mais aussi le pouvoir syrien qui, après avoir laissé l’EI se développer[1], commence à s’inquiéter et a laissé l’aviation américaine bombarder le nord-est de son territoire. Même la Turquie est préoccupée, alors qu’elle hébergeait jusque-là, à Gaziantep ou dans d’autres localités proches de la Syrie, des structures permettant aux djihadistes de se soigner ou de s’approvisionner. Considérant, jusqu’alors, qu’affaiblir l’EI faisait le jeu du régime honni de Damas, les autorités d’Ankara changent de position : elles commencent à bombarder des positions de Daech à l’été 2015, tout en continuant à frapper les YPG et en négociant, avec les Américains, l’instauration d’une zone de sécurité destinée à empêcher les Kurdes d’opérer toute jonction territoriale entre la Djézireh et leurs cantons de Kobané et Afrin, situés plus à l’ouest. De façon très explicite, le régime turc enjoint au PYD « de ne pas s’aventurer à l’ouest de l’Euphrate ».

Même la Russie semble lâcher du lest puisque, à l’été 2015, elle vote en faveur de résolutions de l’ONU autorisant la recherche des responsables d’attaques chimiques en Syrie[2]… en échange d’un élargissement de la coalition anti-EI à l’armée de Damas. Mais, devant le refus de Ryad et face à la déroute des troupes gouvernementales devant al-Nosra dans la province d’Idlib, Moscou renforce son soutien à Assad. Les Russes effectuent des livraisons accrues de matériels (dont des drones et des chasseurs bombardiers modernes) et déploient des troupes d’élite dans la région de Lattaquié. Dès la fin septembre, l’aviation russe frappe tous azimuts[3], contre l’EI à Raqqa, mais aussi contre al-Nosra et l’Armée de la conquête dans les régions de Homs, Hama et Idlib et contre l’ASL à Alep. Objectif : démontrer à la communauté internationale que, sans Assad, ce serait le chaos.

En frappant des brigades de l’ASL parrainées par Ankara, notamment dans le djebel turkmène[4], la Russie accroît également la tension avec la Turquie : celle-ci est à son comble quand des avions russes violent, délibérément, l’espace aérien turc début octobre, dans la région d’Hatay (l’ex-Alexandrette). La même situation conduit l’aviation turque à abattre un appareil russe le mois suivant. Entretemps pourtant – signe du jeu de poker menteur auquel Russes et Turcs ne vont plus cesser de se livrer sur la scène syrienne – Moscou a obtenu l’autorisation de survoler la Turquie pour bombarder Raqqa avec des missiles de croisière tirés depuis la mer Noire. Grâce à l’appui aérien russe, le régime syrien et ses alliés peuvent lancer diverses contre-offensives pour reprendre le contrôle de l’autoroute Damas-Alep et le nord de la province de Hama, afin de la couper de celle d’Idlib et de prendre en tenaille les rebelles des provinces centrales de Homs et Hama. L’aviation syrienne bombarde aussi Douma et la plaine de la Ghouta, bastions rebelles au sud de Damas ; elle tire même sur les équipes de secours qui essaient de transporter les centaines de blessés, tandis que Jaïch al-Islam utilise des prisonniers comme boucliers humains pour essayer de dissuader les avions de tirer. La désorganisation des factions rebelles face aux frappes russes profite, indirectement, à l’EI qui avance au nord d’Alep, de telle sorte que les rebelles de la grande ville du nord se trouvent pris en étau entre gouvernementaux au sud et à l’est et djihadistes au nord.

[1] Selon la revue Foreign policy (mars 2016), Damas aurait négocié avec l’EI la mise en service, début 2015, d’un site gazier au sud-ouest de Raqqa, avec la promesse de ne pas le bombarder. En échange, sa production aurait été partagée entre les différents protagonistes (dont un opérateur russe). Mais les relations entre « partenaires » se seraient dégradées à l’été 2015.

[2] Sur neuf attaques chimiques commises en 2014 et 2015, la mission d’enquête de l’ONU et de l’OIAC en attribuera de façon certaine trois à l’aviation syrienne et une à l’EI.

[3] Y compris avec des missiles de croisière, d’un nouveau modèle, tirés depuis des bateaux naviguant en mer Caspienne, via le ciel des alliés irakien et iranien.

[4] Voisine de la province turque de Hatay, le long de la côte méditerranéenne, la zone montagneuse et boisée du djebel turkmène est habitée par une minorité discriminée sous Assad ; la Turquie y a aussi acheminé des turcophones de Russie ou d’Asie centrale, combattant pour al-Nosra ou Ahrar al-Cham.

Les Kurdes, variables d’ajustement

De leur côté les Kurdes, tout en se méfiant de la fiabilité du soutien américain et en se rapprochant des Russes pour contenir l’agressivité croissante de la Turquie, suivent les conseils de Washington : en octobre 2015, les YPG annoncent la création d’une coalition contre l’EI avec des groupes rebelles arabes (parfois liés à l’ASL) et des milices syriaques. L’objectif de ces Forces démocratiques syriennes (FDS) est de faire en sorte que les régions arabes libérées de Daech ne le soient pas uniquement par les Kurdes (d’autant qu’elles sont accusées d’avoir déplacé des populations arabes et turkmènes en libérant Tal Abyad). Pour soutenir tactiquement ces alliés, les Etats-Unis envoient quelques dizaines de membres de leurs forces spéciales dans les zones sous contrôle kurde. Avec l’affaiblissement de l’EI, les Américains reprennent également un programme de formation de dizaines de rebelles syriens anti-EI, en Turquie ainsi qu’en Jordanie, pour renforcer le Front sud, affaibli par les frappes russo-syriennes, mais aussi par des dissensions entre brigades modérées et radicales. Au nord, la Turquie continue ses bombardements sur les positions des YPG, tout en devant faire face aux tirs d’artillerie des troupes de Damas : le régime syrien accuse Ankara d’avoir laissé passer sur son sol des combattants salafistes et des mercenaires, venus de la province d’Idlib, pour prêter main-forte aux rebelles islamistes en difficulté dans la région d’Alep.

C’est dans ce cadre que, en février 2016, les Etats-Unis et la Russie obtiennent d’une centaine de groupes armés (Kurdes compris), l’entrée en vigueur d’une trêve dans toutes les zones contrôlées par le régime et la rébellion non-djihadiste, soit environ la moitié du pays. Tout en ayant positionné un navire lance-missiles au large de la Syrie et en n’hésitant plus à déployer des troupes au sol, les Russes redoutent en effet un enlisement du conflit : du coup, ils militent plutôt en faveur d’un Etat fédéral gouverné par un régime de transition, incluant des opposants proches d’eux, tels que les Kurdes et le CCNCD. Moscou avait d’ailleurs tancé le Président Assad quand il avait annoncé son intention de reprendre tout le pays et de tenir des législatives en avril 2016 : à la différence de l’Iran, la Russie ne fait en effet pas une priorité absolue de la reconquête complète des territoires perdus. Globalement respectée, même si la Turquie continue ses bombardements sur les YPG, la trêve permet au régime de redéployer une partie de ses troupes et, notamment, de reprendre le contrôle de Palmyre : en effet, dans la moitié du pays non concernée par la trêve, les combats contre les djihadistes continuent. L’accalmie est d’ailleurs de courte durée et, à partir d’avril, tous les fronts s’embrasent à nouveau : dans le Golan syrien (entre la filiale d’al-Qaida et des milices locales ralliées à l’EI), dans la région de Deraa (où l’ASL combat des mouvements « modérés » passés dans l’orbite de l’EI), dans la Ghouta orientale (où Jaïch al-Islam essaie d’empêcher des groupes alliés d’al-Nosra de s’implanter dans la banlieue de Damas), dans le camp palestinien de Yarmouk (où l’EI chasse son ancien allié al-Nosra). Au nord d’Alep, l’artillerie turque répond aux bombardements quasi-quotidiens de l’EI sur la ville frontalière de Kilis. Dans la ville même, les forces loyalistes coupent le dernier axe de ravitaillement des quartiers rebelles de la partie orientale : celle-ci se retrouve encerclée, y compris par les Kurdes qui se comportent en alliés objectifs du régime dans les quartiers qu’ils contrôlent, alors que, plus à l’est, ils se battent contre les loyalistes syriens avec lesquels ils partagent une partie de la localité. De son coté, l’EI intensifie sa campagne de terreur, via des attentats contre des lieux de culte ou des quartiers chiites ou alaouites, faisant plusieurs centaines de morts. Dans la province de Lattaquié, un des kamikazes va jusqu’à se faire exploser au service des urgences où il avait accompagné des blessés.

Une course poursuite est par ailleurs engagée entre forces loyalistes et troupes arabo-kurdes pour reconquérir Raqqa. Fin mai, 30 000 combattants des FDS, appuyés par l’aviation américaine, se lancent à l’assaut de la ville quand, plus au sud, la Nouvelle armée syrienne (formée par les Américains en Jordanie) lance l’offensive contre Al-Boukamal, point de jonction des parties syrienne et irakienne du Califat de l’EI. En août, après la plus importante bavure sans doute commise par l’aviation occidentale contre des civils (200 tués ?), les FDS reprennent la ville arabe de Manbij, carrefour stratégique entre Raqqa et la Turquie. Les combattants de l’EI s’enfuient plus au nord, à Jarabulus, en utilisant des centaines de civils comme boucliers humains. Pour éviter que la ville ne tombe aux mains des milices kurdes, et pour répondre à un attentat meurtrier de l’EI à Gaziantep, Ankara lance l’offensive sur le sol syrien, avec ses forces spéciales et des brigades arabes et turkmènes liées à l’ASL, appuyées par des avions et des blindés.

Tandis que les combattants de l’EI s’enfuient une nouvelle fois, en direction d’Alep, l’armée turque bombarde également des positions des FDS-YPG au nord de Manbij, faisant au passage des dizaines de victimes civiles. L’objectif de l’opération, baptisée « Bouclier de l’Euphrate », est des plus clairs dans l’esprit d’Ankara : repousser les Kurdes sur la rive orientale de l’Euphrate et confier à ses supplétifs syriens les 90 km de frontière séparant les districts kurdes de Kobané et d’Afrin, afin d’y réinstaller le plus grand nombre possible des Syriens réfugiés sur son sol. Damas proteste contre cette violation de sa souveraineté, mais uniquement pour la forme, sachant que l’engagement turc n’a pu avoir lieu sans l’aval de la Russie, quitte à ce que cette dernière « sacrifie », ses « protégés » kurdes, au moins momentanément. Pour le pouvoir moscovite, le jeu en vaut la chandelle, puisqu’il normalise ainsi ses relations avec la Turquie, une puissance régionale membre de l’OTAN et dont certains supplétifs sont armés et formés par les Américains (ce qui ne les a pas empêchés d’intervenir contre les FDS-YPG soutenus par Washington). L’aubaine vaut aussi pour le Président turc Erdogan qui, en proie à de graves difficultés intérieures (terrorisme islamiste, séparatisme kurde, tentative de coup d’Etat militaire) et à de vives critiques occidentales sur la tournure autocratique prise par son régime, peut poursuivre en toute quiétude son objectif n°1 de politique extérieure : empêcher les Kurdes syriens de constituer un Etat, quitte à ne plus faire du départ d’Assad un préalable au règlement de la question syrienne. Dans ce contexte, les forces de Damas s’estiment légitimées à combattre les milices kurdes qui ont entrepris de s’adjuger la totalité de la ville d’Hassaké : pour la première fois, elles utilisent même des avions, avant d’y renoncer sous peine d’intervention américaine. La Russie démontre son rôle d’interlocuteur incontournable de la crise[1], en imposant une solution aux belligérants : les Kurdes voient reconnus leurs droits sur la quasi-totalité de la province d’Hassaké, riche en blé, en coton et en pétrole, à l’exception de 10 % de la ville d’Hassaké et de l’enclave de Qamichli (partagée avec le régime syrien).

[1] En octobre 2016, Moscou obtient la pérennisation de ses bases aérienne de Hmemin et navale de Tartous, dans la région de Lattaquié.

Chute d’Alep et combats fratricides

En juillet 2016, un événement majeur s’est produit sur la scène islamiste : désireux d’apparaître comme plus « syrien » et moins lié à AQ, le Front al-Nosra s’est rebaptisé Front Fatah Al-Cham, avec l’objectif de rallier sous sa bannière le maximum de mouvements rebelles islamistes, en vue de réaliser la jonction entre son bastion d’Idlib (où il a pris le dessus sur Ahrar al-Cham) et la ville d’Alep. Tactiquement, la stratégie est payante puisque, en septembre, les alliés du mouvement djihadiste rejettent d’un seul bloc la nouvelle trêve proposée par les Russes et les Américains, au motif qu’elle exigeait d’eux qu’ils rompent leurs liens avec l’ancienne filiale d’Al-Qaida. Les combats repartent de plus belle : le régime et son allié russe mitraillent même un convoi humanitaire de l’ONU et du Croissant rouge près d’Alep, avant de noyer les quartiers rebelles d’Alep sous un déluge de bombes (une centaine par jour, y compris au phosphore, à sous-munitions et « anti-bunkers » pour détruire des installations souterraines) puis de se déployer au sol, avec l’appui de dizaines de soldats et mercenaires russes. Fin septembre, les forces loyalistes détruisent des casernes des « Casques blancs », une organisation de premiers secours aux victimes, puis le principal hôpital d’Alep-est.

Comme dans d’autres villes assiégées, le but poursuivi est d’acculer les rebelles et leurs familles à quitter ces zones, afin de reprendre le contrôle de la totalité de la ville. Dans d’autres localités assiégées, le régime « négocie » des accords d’évacuation, ce qui lui permet de redéployer ses forces vers d’autres fronts de la Syrie « utile ». Fin novembre, les forces loyalistes finissent par s’emparer des quartiers orientaux d’Alep, où commençait à régner la famine. L’ONU dénonce des exécutions sommaires et l’enrôlement forcé d’hommes côté Assad, mais aussi le meurtre, par des milices rebelles, de civils essayant de fuir vers les quartiers occidentaux, sous contrôle gouvernemental. Malgré la volonté du régime d’écraser totalement la rébellion locale, la Russie et la Turquie trouvent un accord, en décembre, pour évacuer les civils et quelque 4000 rebelles (avec leurs armes légères), vers l’ouest de la province d’Alep ou vers celle d’Idlib. Ce succès majeur pour le régime est d’abord celui de la troïka Russie-Iran-Turquie qui a su faire taire ses divergences sur le devenir du pouvoir en Syrie ; ainsi, contrairement à ce qui avait prévalu jusqu’alors, les différentes forces pro-Assad – à moitié étrangères, y compris celles encadrées par l’Iran – ont accepté d’être coordonnées par les Russes. Inversement, les rebelles étaient affaiblis par un assaut avorté sur l’ouest de la ville, ainsi que par leurs rivalités internes et par le départ de milliers de combattants fidèles à Ankara pour le front kurde. La chute d’Alep provoque la multiplication d’accords de paix avec les chefs tribaux de diverses zones et localités, de sorte que le régime contrôle plus de 72 000 km² (contre 14 000 avant l’intervention russe) et notamment toute la Syrie « utile », de Lattaquié à Damas, via Alep, Hama et Homs. La frontière syro-libanaise et le camp de Yarmouk seront repris aux printemps et été suivants (avec l’aide de l’armée libanaise dans le premier cas).

Le reste du pays est aux mains soit des alliés syriens de la Turquie, soit des Kurdes, soit de mouvements rebelles toujours aussi divisés. La chute d’Alep, ainsi que l’offensive turque « bouclier de l’Euphrate », ont en effet entraîné une redistribution des cartes, notamment dans la province d’Idlib : de plus en plus coupés de leurs canaux de livraison à la frontière turque, les brigades liées à l’ASL ainsi qu’Ahrar al-Cham, subissent les assauts meurtriers de groupes liés à l’EI (comme Jund al-Aqsa) mais surtout du Fatah al-Cham qui a fédéré ses alliés au sein d’une nouvelle coalition, Hayat Tahrir al-Cham (HTS, Organisation de libération du Levant). Cette surenchère de violences conforte le régime dans sa stratégie : renvoyer tous les rebelles dans la province d’Idlib, au fur et à mesure de la signature d’accords de paix locaux, en faisant le pari qu’ils s’entredéchireraient pour le contrôle de ce dernier territoire. Ces affrontements « fratricides » sont d’autant plus violents que ceux avec le régime ont diminué, après la mise en place d’un cessez-le-feu par la « troïka ». En janvier 2017, celle-ci prend une nouvelle initiative : elle inaugure à Astana (Kazakhstan) un nouveau cycle de négociations, présenté comme un moyen de « stimuler » celui que l’ONU essaie de faire survivre à Genève (et dont Moscou a besoin car bien incapable de financer les 200 à 400 Milliards $ que représentera la reconstruction de la Syrie). Occidentaux, Arabes et opposition politique syrienne y sont relégués au rang d’observateurs ; quant à la délégation rebelle, conduite par Jaïch-al Islam, elle ne comprend ni les mouvements djihadistes, ni même Ahrar al-Cham, déchiré par les divisions.

Malgré ses succès militaires, le régime syrien reste sous pression : de la part de l’EI qui règne sur les régions désertiques de l’est, assiège les troupes loyalistes encore présentes à Deir ez-Zor et reprend même brièvement Palmyre, fin 2016 ; des FDS qui, équipés de blindés légers fournis par les Américains, avancent sur Raqqa ; et des forces pro-turques qui progressent le long de la frontière turco-syrienne. Sur ce dernier front, Damas a dû se plier aux exigences de Moscou et accepter de laisser les troupes d’Ankara reprendre al-Bab, la dernière position frontalière de l’EI. Pour autant, les « largesses » russes vis-à-vis de « l’allié » turc s’arrêtent là : après avoir présenté, à Astana, un plan de paix prévoyant une large autonomie du Kurdistan syrien, Moscou fournit en effet des avions aux YPG pour les aider à chasser les rebelles pro-turcs de la localité de Tal Rifaat, puis déploie des soldats dans l’enclave d’Afrin.

En mars, Ankara doit se résoudre à annoncer la fin de l’opération « Bouclier de l’Euphrate », sans avoir atteint tous ses objectifs : en s’emparant de la zone comprise entre Jarabulus et al-Bab, ses supplétifs syriens ont certes pu empêcher la jonction des cantons kurdes, mais cette zone « de sécurité » est loin d’atteindre les 5 000 km² envisagés au départ ; ainsi, elle n’inclut pas les localités situées sur la rive ouest de l’Euphrate telles que Manbij, où les Américains ont déployé des blindés pour s’interposer entre les FDS et les brigades de l’ASL, alors qu’ils avaient promis aux Turcs de ne laisser aucune gouvernance kurde dans cette zone.

A la fin de ce même mois de mars 2017, les Américains interviennent de façon encore plus spectaculaire sur la scène syrienne : depuis leur flotte de Méditerranée, ils bombardent la base aérienne de la région de Homs d’où seraient partis les avions syriens ayant bombardé Khan Cheikhoun (province d’Idlib)… avec des armes chimiques. Malgré les dénégations russo-syriennes, qui incriminent une installation rebelle de fabrication de substances toxiques[1], l’épisode renforce les doutes persistants de l’OIAC sur la destruction par Damas de son stock, doutes confirmés en septembre suivant, quand la Commission d’enquête de l’ONU attribuera bien ce bombardement au sarin au régime syrien[2].

Trêves locales et chute de « l’émirat » de l’EI

Entretemps, mi 2017, les pourparlers d’Astana ont débouché sur le projet de créer quatre « zones de désescalade » dans les territoires rebelles d’Idlib, de la province de Homs, de la Ghouta et du sud du pays, en vue d’y favoriser un retour des réfugiés. La sécurité y serait assurée via des points de contrôle et des centres de surveillance tenus conjointement par l’armée syrienne et par des rebelles non-djihadistes, sous la supervision d’observateurs militaires étrangers, ce qu’approuve modérément le régime. Celui-ci est par ailleurs engagé dans une course contre la montre pour devancer les groupes pro-occidentaux dans la reconquête des territoires tenus par l’EI : le désert central de la Badiya, ainsi que Raqqa, Deir-ez-Zor et sa province riche en hydrocarbures. Pour protéger ses alliés au sol, l’aviation américaine n’hésite pas à bombarder, à la fin du printemps, un avion syrien qui attaquait des combattants des FDS dans la province de Raqqa ou un convoi militaire syrien qui s’était approché trop près du poste d’Al-Tanf, à la frontière syro-jordanienne. De son côté, l’EI déplace sa nouvelle « capitale administrative » à Al-Mayadin, au sud de Deir ez-Zor.

Ailleurs, la Russie poursuit sa stratégie de négociations « sur mesure », à défaut de pouvoir faire aboutir son projet de Congrès du dialogue national (destiné, notamment, à rédiger une nouvelle Constitution en Syrie) : un cessez-le-feu est signé, directement, avec les Américains (et les Jordaniens) dans les trois provinces du sud-ouest (dont Deraa) ; un autre est passé, dans la Ghouta orientale, avec Jaïch al-Islam, sous la forme d’un « troc » : ses combattants pourraient rester dans la zone, à condition qu’ils y éliminent les factions islamistes[3]. En octobre 2017, le Kremlin propose au roi saoudien que l’opposition syrienne se présente unie aux négociations de Genève, dans une délégation qui comprendrait des opposants de l’intérieur et des représentants du PYD kurde, mais exclurait les extrémistes proches des Frères musulmans et du Qatar. Surtout, en septembre, Moscou négocie avec Washington une ligne de partage dans la province de Deir ez-Zor, après la reprise de la ville éponyme par l’armée syrienne : les FDS sont censées rester sur la rive est de l’Euphrate (avec ses champs pétroliers) et les forces pro-régime sur la rive ouest (avec la capitale provinciale), ce qui n’empêche pas pour autant les échanges de tirs entre les deux camps[4].

En parallèle, la chasse aux « dépouilles » de l’EI se poursuit : à l’automne, les forces loyalistes lui reprennent ses dernières possessions dans la province centrale de Hama, puis son nouveau QG de Al-Mayadin et enfin son réduit d’Al-Boukamal, frontalier de l’Irak (l’armée irakienne et ses milices supplétives faisant de même de l’autre côté de la frontière). A la même période, les FDS finissent par faire tomber Raqqa, au terme de cinq mois de combats ayant détruit 80 % de la ville et fait plus de 3 200 morts, avant de s’emparer du champ pétrolier d’al-Omar, en devançant les forces du régime. Si les combats sont meurtriers, ils n’ont toutefois pas éliminé tous les combattants de l’EI : les survivants rejoignent les 18 000 km² de zones désertiques, à cheval sur les deux pays, où l’organisation a stocké vivres, armes et munitions, afin de pouvoir poursuivre une guerre de harcèlement. Ne contrôlant plus que 3 % du territoire syrien, l’EI reste en effet capable de mobiliser des centaines de combattants[5], depuis la Badiya, comme elle le montrera tout au long de l’année 2018, y compris dans la province méridionale de Souweïda, à majorité druze (250 morts en juillet).

[1] En 2018, les Russes utiliseront un nouvel argument pour nier toute responsabilité de Damas : ils accuseront l’ONG des Casques blancs d’avoir fourni des produits à Ahrar al-Cham, afin que ce groupe puisse faire croire, si besoin était, à une agression du régime syrien. En octobre 2020, un rapport d’enquête remis à l’OIAC conclut que Damas a dissimulé une partie de ses stocks et les a reconstitués après leur destruction supposée à l’été 2014. L’OIAC avait pourtant affirmé que la totalité des armes chimiques déclarées par Damas avaient été détruites.

[2] La Syrie est exclue de l’OAIC en avril 2021, étant jugée responsable de la plupart des deux cents attaques chimiques commises dans le pays depuis 2013.

[3] HTS, Ahrar al-Cham et Faylaq Al-Rahmane (émanation des Frères musulmans) sont alliés dans la Ghouta orientale, alors qu’ils se combattent à Idlib.

[4] En février 2018, une centaine de paramilitaires pro-Assad (dont des mercenaires russes) sont tués par la coalition occidentale-kurde, après leur tentative de s’emparer d’un champ pétrolier tenu par les FDS.

[5] Mi-2018, plusieurs sources estiment entre 20 000 et 30 000 le nombre de combattants dont l’EI disposerait encore au Moyen-Orient, dont la moitié environ en Syrie.

La mise au pas des zones de « désescalade »

Dans le nord de la province d’Idlib, la Turquie a essayé de reprendre la main à l’automne 2017. Après avoir rencontré ses homologue russe et iranien, le Président turc y déploie des blindés et une centaine d’hommes, afin d’établir la zone de désescalade prévue à Astana. L’objectif poursuivi par Ankara est double : mettre fin aux combats qui menacent d’augmenter encore le nombre de réfugiés syriens en Turquie (la moitié des habitants de la province sont des réfugiés et des déplacés)… et empêcher toute percée des YPG kurdes aux abords de son district d’Hatay. En gage de sa bonne foi, le gouvernement turc propose de confier à ses supplétifs syriens la lutte contre HTS et ses alliés, une stratégie pour le moins ambigüe puisque l’armée turque ne peut se déployer dans la zone qu’avec l’accord tacite de l’organisation djihadiste. Vivement condamné par Damas, au nom de sa souveraineté nationale, ce dispositif est également remis en cause par les Russes, dès les premiers jours de 2018 : après le lancement de drones du HTS sur leurs bases de Tartous et de Hmeimim, les bombardements russo-syriens reprennent avec vigueur sur la province d’Idlib, au grand mécontentement des Turcs ; la Russie leur donne néanmoins une compensation, en les laissant prendre le canton kurde d’Afrin. Lâchés aussi par les Américains, qui considèrent que l’enclave, séparée des autres cantons du Kurdistan syrien, n’est pas un territoire prioritaire, les Kurdes se tournent alors vers Damas : ils signent un accord avec le régime syrien pour que celui-ci protège les frontières d’Afrin, accord inefficace puisque les forces liées à Ankara s’emparent de la zone en mars. La Turquie contrôle ainsi plus de 400 km de sa frontière avec la Syrie et commence à administrer quelque 4 000 km² de territoire syrien, en vue d’y réinstaller des réfugiés.

Plus au sud, le régime a commencé sa reconquête de la Ghouta orientale, abondamment pilonnée au préalable (jusqu’à plus de cent morts en une journée). En deux mois, les factions rebelles capitulent les unes après les autres, y compris Jaïch al-Islam qui avait signé un accord de désescalade avec les Russes. Comme lors des actes précédents, les combattants qui se rendent sont autorisés à rejoindre Idlib ou bien les zones de la province d’Alep sous contrôle des rebelles pro-turcs. Pour faire plier les plus radicaux, l’aviation syrienne effectue un nouveau bombardement meurtrier au sarin et au chlore[1], qui provoque de très fermes condamnations et réactions des Occidentaux : Israël bombarde une base syrienne située entre Palmyre et Homs, avant que les Américains – avec l’appui des Britanniques et des Français – n’envoient une centaine de missiles sur un centre de recherche et deux autres sites d’entreposage supposé d’armes chimiques, dans les environs de Damas et de Homs.

En juin, le statut d’une autre zone de désescalade théorique vole en éclats, celui de la province méridionale de Deraa. Négociées par les Russes, les redditions sont nombreuses dans cette région du Hauran, longtemps bastion du Baas. Après discussions, les rebelles obtiennent le droit de désarmer progressivement et de choisir entre un départ vers Idlib et une intégration dans des unités de lutte contre l’EI. Le mois suivant, un accord similaire est trouvé avec les rebelles de la province voisine de Qunaitra, frontalière du Golan israélien. La dernière poche de résistance, tenue par une faction liée à l’EI dans le bassin du fleuve Yarmouk, tombe en août.

[1] Les attaques au sarin et au chlore commises par les belligérants ont fait plus de 3 400 morts.

Idlib et la Rojava derniers points de tension

La province d’Idlib – et quelques poches de celles de Hama, Lattaquié et Alep – deviennent ainsi les derniers points de fixation de la rébellion, le dernier obstacle majeur à une reconquête totale de la Syrie par Assad, idée à laquelle la Russie a fini par se rallier. Afin d’éviter un nouveau bain de sang, la Turquie obtient de Moscou, en septembre, de pouvoir mettre en place une zone tampon entre les forces loyalistes et les zones insurgées (tenues aux deux tiers par des djihadistes, le reste par des groupes, y compris islamistes, plus ou moins liés à Ankara). Cette zone serait surveillée par des troupes russes et turques, chargées de faire partir les combattants djihadistes et les armes lourdes. Trop heureuse de voir les Turcs s’éloigner encore un peu plus du giron occidental, la Russie a accédé à leur demande. Quant au régime syrien, qui n’a pas signé cet accord de Sotchi, il laisse faire, convaincu qu’Ankara – qui a dû se résoudre à déclarer le Hayat comme organisation terroriste – ne parviendra pas à tenir ses objectifs. De fait, le HTS et la nouvelle franchise syrienne d’AQ (Tanzim Houras al-Din), refusent toute idée de retrait et des combats les opposent au Front national de libération (FNL) dans lequel Ankara a regroupé ses alliés les plus importants (Ahrar al-Cham, Noureddine al-Zinki, Faylaq al-Cham).

De leur côté, les Kurdes restent engagés sur deux fronts, couvrant un peu plus de 20 % du territoire syrien : au sud, après des mois de combats meurtriers, les FDS reprennent les tout derniers bastions de l’EI, Hajine en décembre 2018, puis Baghouz en mars suivant, emprisonnant les survivants au Kurdistan syrien ou en Irak ; dans la Rojava, ils restent sous la menace de la Turquie et de ses supplétifs de l’ALS, réunis dans une Armée nationale syrienne (Al-Jaïch Al-Watani). Leur situation apparait si précaire que durant l’été, à l’initiative des Russes, ils ont même entamé des discussions institutionnelles avec Damas, avec l’espoir de garder une relative autonomie dans une éventuelle Syrie fédérale[1]. Fin décembre, l’armée syrienne déploie des troupes d’élite au nord de Manbij et, le mois suivant, c’est la police militaire russe qui patrouille dans les rues de la ville, dont les Américains ne se sont finalement pas retirés. Après avoir envisagé de rapatrier ses 2 200 soldats – et de sous-traiter la lutte contre le terrorisme islamiste à « l’allié turc » – le Président américain s’est finalement ravisé, précisant que ses troupes ne se retireraient que progressivement, en fonction de l’élimination de l’EI, ainsi que du départ des milices iraniennes du sol syrien et de la protection d’Israël et des autres alliés des États-Unis dans la région.

L’EI est en effet loin d’être totalement éradiqué : depuis ses bases de la Badiya, il vise des patrouilles américano-kurdes à Manbij ou en se livre à des embuscades meurtrières contre les forces syriennes au sud de Damas, ainsi que dans un triangle compris entre Palmyre, Deir ez-Zor et la province de Souweida. Son « trésor de guerre », fort de 50 à 300 millions $, lui permet de financer ses cellules urbaines et son « retour au désert », que l’organisation avait déjà pratiqué dans le nord irakien, après avoir été chassée des villes en 2008-2010.

[1] Le PYD, qui se défend de toute visée séparatiste, a rebaptisé la Rojava du nom de Fédération démocratique de Syrie du nord en 2016.

Les Kurdes entre menace turque et tutelle syrienne

Au nord-ouest, les engagements de pacification pris par la Turquie ne passent pas les premières semaines de janvier 2019 : la faction pro-turque considérée comme la plus combattive (le groupe Noureddine Zenki) est en effet évincée de tout l’ouest de la province d’Alep par le HTS, sans qu’aucun autre membre du FNL ne soit venu à son aide : au contraire, ce dernier signe même un accord de paix avec le HTS. Cet échec patent laisse les coudées franches au régime syrien pour reconquérir les dernières régions rebelles ; dès le mois suivant, les Présidents russe, iranien et turc se mettent d’accord pour engager des opérations conjointes dans la province d’Idlib. En revanche, la Turquie se voit une nouvelle fois refuser sa « zone de sécurité » de 800 km de long sur 30 de large, alors qu’en abandonnant une partie de ses alliés syriens, elle pensait que la Russie la laisserait agir à sa guise le long de la frontière syro-turque. Calcul perdu : le Président russe rappelle à Ankara que, en vertu de l’accord sécuritaire signé en 1998 avec la Syrie, l’armée turque peut déjà poursuivre les Kurdes jusqu’à cinq kilomètres à l’intérieur du territoire syrien, à condition qu’Ankara reconnaisse le pouvoir en place à Damas.

Fin avril, l’armée syrienne et l’aviation russe, excédées par les menaces que les djihadistes continuent à faire peser sur Alep ou Lattaquié, mettent fin à l’illusion de la trêve, en lançant une offensive, au nord de Hama, au sud d’Idlib et à l’est de Lattaquié, bombardant des écoles, des marchés, des camps de réfugiés, des hôpitaux (dont les coordonnées leur avaient pourtant été communiquées) et même sur des postes d’observation turcs, ce qui entraîne une riposte de l’artillerie d’Ankara sur des positions gouvernementales syriennes. Malgré l’appui de l’aviation russe et l’engagement de ses corps d’élite, l’offensive loyaliste piétine. Il est vrai que, pour ménager la Turquie et ne pas accroître le nombre des réfugiés sur son sol, toutes les forces fidèles au régime n’ont pas été engagées dans les combats, en particulier pas les forces chiites étrangères. L’armée syrienne met fin à ce piétinement en entrant au sud-est de la province d’Idlib dans le courant de l’été, bombardant au passage les éclaireurs d’une colonne de blindés turcs, suspectée d’avoir voulu porter assistance aux combattants assiégés. La position de la Turquie dans la zone reste en effet ambigüe, puisqu’elle a fait adhérer le FNL, allié local du HTS, à son Armée nationale syrienne du nord syrien.

En proie à des difficultés politiques intérieures, le pouvoir turc réactive d’ailleurs ses prétentions dans cette zone, où le ressentiment des populations arabes locales contre la domination kurde fait le jeu de l’EI. Les négociations avec les Américains sur les dimensions d’un corridor de sécurité frontalier piétinant, Ankara menace une nouvelle fois de lancer ses troupes contre les YPG, y compris sur la rive orientale de l’Euphrate. Un premier accord est finalement trouvé : les FDS commencent un retrait de 5 km, pour être remplacées par des patrouilles américano-turques. En octobre, le Président américain cède à l’impatience de son homologue turc et commence à retirer ses soldats de Tall-Abyad (au nord de Raqqa) et d’un deuxième poste-frontière plus à l’est, laissant du même coup le champ libre à l’opération « Source de paix » que déclenche Ankara : les bombardements et tirs d’artillerie de l’armée turque sont suivis d’un engagement au sol de ses supplétifs de l’ANS, secondés de miliciens arabes des FDS qui se retournent contre leurs « alliés » kurdes. A l’instigation de Moscou, les YPG doivent de nouveau se tourner vers Damas, qui déploie des troupes (ainsi que l’armée russe) dans plusieurs grandes villes tenues par les FDS telles que Manbij, Kobané, Qamichli et Hassaké.

De leur côté, les Américains annoncent le retrait de la quasi-totalité de leurs troupes de Syrie, à l’exception de quelques centaines sur la base d’Al-Tanaf, à la frontière avec l’Irak, et autour des champs pétroliers de Deir ez-Zor. Ce repli est si précipité qu’il ne prend nullement en compte le devenir des centaines de prisonniers djihadistes qui sont susceptibles de profiter des combats pour s’évader des camps kurdes dans lesquels ils sont détenus[1]. A la fin du mois, la Russie affirme de nouveau son rôle incontournable sur la scène syrienne, en contraignant la Turquie à cesser son offensive ; l’accord signé à Sotchi prévoit que les Turcs et leurs supplétifs garderont le contrôle de la zone de 120 km qu’ils ont conquise et que, sur les 320 km restant (majoritairement peuplés de Kurdes), les YPG se retireront sur une profondeur de 10 km sous le contrôle de troupes russes et de garde-frontières syriens, avant que des patrouilles russo-turques n’assurent la surveillance de la frontière (Moscou se dotant, au passage, d’une base d’hélicoptères à Qamichli). L’accord reconnaît aussi l’intégralité territoriale de la Syrie et pousse Ankara à normaliser ses relations avec Damas. Directement ou sous tutelle, les Kurdes conservent environ 20 % du territoire syrien, même si leur Rojava proprement dite se trouve réduite à l’étroite zone qui jouxte le Kurdistan irakien. Elle reste également sous la menace de l’EI qui fomente des mutineries dans les prisons : c’est le cas dans l’immense camp d’al-Hol où s’entassent plus de 60 000 personnes issues d’une cinquantaine de pays (dont plus de 80 % sont des femmes et des enfants), sous la surveillance de gardiens de moins en moins nombreux[2].

[1] Début 2020, il apparaît que certains prisonniers djihadistes auraient été libérés par la Turquie et envoyés en Libye, pour y soutenir le gouvernement islamo-conservateur de Tripoli.

[2] Le nombre de gardiens d’al-Hol est passé de 1 500 à la mi-2019 à 400 à la fin de 2020.

La reconquête d’un pays dévasté

Reste la province d’Idlib. C’est là que le chef suprême de l’EI se fait sauter en octobre 2019, à la suite d’un raid américain. Quant à la coalition syro-russe, elle reprend son opération de reconquête fin 2019, estimant qu’Ankara n’a pas respecté ses engagements de septembre 2018, notamment de dégager les autoroutes reliant Damas à Alep et à Lattaquié, essentielles pour la relance économique du pays. En février 2020, certains des postes d’observation turcs institués par les accords de Sotchi se retrouvent pris pour cibles, ce qui déclenche des combats meurtriers entre les armées syriennes et turques. Ankara compte sur un geste de Moscou, comme à chacun des épisodes précédents : en 2016, la Turquie avait pu s’emparer de Djarabulus en « compensation » de la reprise d’Alep par le régime syrien ; idem en 2018, quand l’avancée des troupes de Damas dans la Ghouta, à Homs et à Deraa avait été précédée par l’occupation d’Afrin par l’armée turque. Cette fois, Moscou use de sa maîtrise de l’espace aérien syrien pour empêcher tout soutien de l’aviation turque à ses combattants au sol, avant de la laisser employer des drones contre les troupes syriennes. Pour Ankara, l’enjeu politique se double de considérations économiques : empêcher 900 000 réfugiés supplémentaires d’entrer sur son territoire. En parallèle, le pays s’est toutefois trouvé un nouveau centre d’intérêt en Méditerranée : la Libye, où elle envoie des centaines de ses supplétifs syriens combattre aux côtés du gouvernement islamo-conservateur de Tripoli contre le pouvoir parallèle instauré à Benghazi[1]… lequel reçoit, par ricochet, le soutien de Damas !

In fine, le régime d’Assad – un temps réduit à 15 % du territoire – a reconquis la moitié de ce qu’il avait perdu, dont Al-Boukamal et la frontière avec l’Irak. Toutefois, un peu moins de 40 % du pays – représentant environ un tiers de sa population – reste sous le contrôle de forces qui lui sont hostiles : les islamistes sur 3 000 km² de la moitié de la province d’Idlib et ses abords (4 millions de personnes), les Kurdes dans le nord-est et l’est (de Hassaké à Deir ez-Zor en passant par Raqqa, 3 M d’habitants) et les supplétifs de la Turquie le long d’une bande frontalière de 120 km sur 30 km de profondeur (1 M de personnes), à l’intérieur de laquelle l’usage de la monnaie et de la langue turque se développent. Sur le plan institutionnel, Damas et l’opposition légale se sont entendus sur la composition du Comité chargé de modifier la Constitution, mais les blocages du régime sont tels qu’elle s’avère incapable d’en réécrire le moindre article. En avril 2018, le gouvernement syrien a également ménagé son avenir en adoptant une nouvelle réglementation qui lui permet d’exproprier les habitants des zones périurbaines détruites pour les confier à des proches et y implanter des populations religieusement et socialement fidèles.

La tâche de reconstruction est immense. Alors que le pays était parvenu, avant le début de la guerre civile, à atteindre l’autosuffisance agricole, à éradiquer l’analphabétisme et à développer une industrie, il a perdu les trois-quarts de son PIB ; un tiers du parc immobilier et des écoles a été détruit ou endommagé, les deux-tiers du personnel médical se sont enfuis, l’agriculture a connu (en 2018) sa pire récolte en trente ans, la production de pétrole a chuté de 90 %… La facture de la guerre est estimée à 1 200 Mds $ et celle de la reconstruction évaluée entre 200 et 400 Mds $, somme que la Russie et l’Iran n’ont pas les moyens de financer seuls et que les Occidentaux ne veulent pas prendre en charge sans évolution institutionnelle majeure dans le pays. Le salut pourrait venir des pays du Golfe, soucieux de contrebalancer l’influence iranienne en Syrie. Pour autant, la reconstruction ne serait pas gagnée, face à une corruption endémique (renforcée par l’économie de guerre) et à la pénurie de main d’œuvre. Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, le conflit aurait fait plus de 500 000 morts depuis son déclenchement, dont près d’un tiers de civils[2] (à 30 % des femmes et des enfants), le reste se répartissant à parts à peu près égales entre loyalistes et rebelles. Plus de 200 000 personnes sont portées disparues et plus d’un million ont été blessées. Sur 24 millions de Syriens, dont plus de la moitié vivant en situation d’insécurité alimentaire, plus de 5,5 millions ont dû se réfugier à l’étranger (dont les deux tiers en Turquie[3]) et plus de 6,5 changer de région.