2 381 740 km²

République autoritaire

Capitale : Alger

Monnaie : dinar algérien

47 millions d’habitants (Algériens)

Pour l’histoire antérieure à l’indépendance, lire Le Maghreb historique

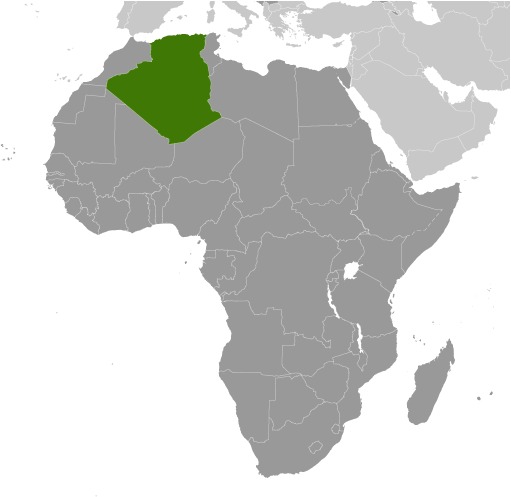

Plus grand pays du continent africain, l’Algérie est bordée par 998 km de côtes sur la Méditerranée et partage 6 734 km de frontières terrestres avec six pays : 1 034 avec la Tunisie et 989 avec la Libye à l’est, 951 avec le Niger au sud-est, 1 359 avec le Mali au sud-ouest, 460 avec la Mauritanie et 1 941 avec le Maroc à l’ouest. La rivalité qui oppose le régime algérien au royaume marocain a conduit l’Algérie à héberger, dans sa région occidentale de Tindouf, les séparatistes Sahraouis du Sahara occidental, occupé par le Maroc.

Au-delà d’une plaine côtière étroite et discontinue, le relief est principalement constitué d’un haut plateau semi-aride, dominé par les montagnes de l’Atlas au nord et du Hoggar au sud-est (où culmine le mont Tahat, à un peu plus de 2 900 m). Le climat varie entre aride et semi-aride. Plus de 80 % du pays est couvert par le Sahara (où vit environ 10 % de la population), désert formé de dunes de sable (les ergs), de terrains caillouteux (les regs) et d’oasis.

Administrativement, l’Algérie est découpée en 69 collectivités territoriales appelées wilayas. Plusieurs régions présentent des particularités culturelles, et parfois linguistiques, comme la Kabylie en majorité berbérophone (sept wilayas sur 32 486 km², à l’est d’Alger), les Aurès (région montagneuse berbérophone du Nord-Est), l’Algérois, le Constantinois et l’Oranie, les Hauts plateaux (ou « steppe algérienne » sur 200 000 km² entre la frontière avec le Maroc et celle avec la Tunisie), la vallée du Mzab (8 000 km² à plus de 400 km au sud d’Alger, en partie ibadite, cf. infra) et les immensités sahariennes dont le massif montagneux du Hoggar (« le lieu où vivent les nobles » dans la langue des Touareg).

La population est à plus de 99 % arabo-berbère. La part des Berbères proprement dits (Kabyles, Chaouis, Mozabites, Touareg…) est estimée à environ 20 % ; ils sont majoritairement présents dans les régions de grande et petite Kabylie (à l’est d’Alger), dans le massif des Aurès, ainsi que dans les grandes villes et dans l’oasis du Mzab. Depuis 2016, leur langue dite tamazight – qui regroupe plusieurs dialectes – est reconnue comme officielle, aux côtés de l’arabe (dont la version dialectale est appelée darja). Le français reste parlé par une quinzaine de millions de personnes.

L’islam est religion d’État. En l’absence de recensement récent, la part des sunnites (majoritairement de rite malékite) est estimée à 99 %. Le total des autres confessions ne dépasse pas 1 %, y compris les Mozabites de confession musulmane ibadite (cf. Les chapelles de l’islam).

A l’issue d’une guerre meurtrière de huit ans[1], le pays accède à l’indépendance en 1962. Déserté par ses élites économiques européennes (les « pieds noirs »), il est vite agité par les luttes de pouvoir que se livrent le Gouvernement provisoire de la république algérienne et certaines factions du Front de libération nationale (FLN). Des règlements de comptes armés font même craindre l’émergence d’une guerre civile, avant que l’un des fondateurs du principal mouvement indépendantiste, Ahmed Ben Bella, ne l’emporte, allié au colonel Houari Boumediène, le commandant des troupes aux frontières. Proclamée en 1963, la République démocratique et populaire d’Algérie, instaure un régime présidentiel à parti unique. En octobre de la même année, elle entre en guerre contre le Maroc, qui conteste les frontières héritées de la colonisation française. Cette « guerre des sables » (cf. Maroc) se termine finalement par la reconnaissance mutuelle dudit tracé.

Ben Bella ne reste pas longtemps Président : il est arrêté en 1965, victime du coup d’État réalisé par son ancien partenaire devenu ministre de la Défense. S’appuyant sur l’armée, Boumediène accentue la socialisation du régime – avec la nationalisation des hydrocarbures en 1971 – et l’arabisation du pays, au détriment de sa minorité berbérophone.

Décédé en 1978, le chef de l’État est remplacé par le colonel Chadli, qui remet en cause l’orientation socialiste du pouvoir, sans toucher à son caractère autocratique et à la confiscation de ses richesses par la nomenklatura civile et militaire. Les premiers craquements surgissent en 1980 : parti de Tizi Ouzou, dans le massif du Djurdjura, le « printemps kabyle » gagne Alger et mobilise des centaines de milliers de personnes. Sa répression fait des dizaines de morts. Le nombre de victimes se compte par centaines huit ans plus tard, lorsque l’armée réprime des manifestations de jeunes sans emploi dans tout le pays. Chadli décide donc de lâcher du lest et autorise le multipartisme.

[1] Le bilan, contesté, s’établit entre 275 000 et 425 000 morts, cf. Maghreb avant les indépendances.

Les Algériens tirent immédiatement parti de la situation : aux élections locales de 1990, ils donnent la victoire à une formation émergente : le Front islamique du salut (FIS). Favorable à l’instauration d’un état islamique en Algérie, le mouvement arrive également en tête des législatives de décembre 1991… dont le second tour n’aura jamais lieu : le processus électoral est stoppé par l’armée, qui instaure l’état d’urgence ; le FIS est dissous, ses principaux dirigeants emprisonnés et Chadli évincé. Il est remplacé par un vétéran de la guerre d’indépendance, mais brièvement : Mohamed Boudiaf est assassiné par un membre de sa garde, sans que l’identité des commanditaires du meurtre ne soit élucidée.

Dans ce contexte, de nombreux militants du FIS basculent dans la lutte armée, au sein de l’Armée islamique du salut (AIS) et surtout du Groupe islamique armé (GIA), une nébuleuse d’organisations dont les membres les plus actifs se sont formés militairement dans les maquis d’Afghanistan. La guerre civile qui débute va faire quelque 200 000 morts et disparus, jusqu’à ses derniers feux en 2005. Face à quelques milliers de combattants islamistes, rejoints par des déserteurs de l’armée, le régime engage des moyens considérables : plus de 300 000 hommes, dont des gardes communaux, des groupes de légitime défense et autres patriotes, miliciens chargés de « tenir » les régions rurales tandis que les militaires sont déployés en priorité dans les zones stratégiques.

La violence des combats est attisée par l’extrême fragmentation des belligérants. Du côté du régime, les militaires sont divisés entre « éradicateurs » purs et durs, refusant de partager le moindre de leurs privilèges, et « pragmatiques », partisans d’un régime arabo-islamiste voisin de celui en vigueur au Soudan : une élite militaire associée à un parti islamiste croupion. Les islamistes aussi sont divisés. Idéologiquement, le FIS et ses héritiers se répartissent en deux lignes rivales : les djaza’ristes (partisans d’un islam aux couleurs algériennes) et les salafistes (tenants de l’unité de tous les musulmans sous l’autorité d’un seul khalifat). Mais les divisions sont aussi d’ordre personnel d’autant que plus, avec l’arrestation des principaux chefs du FIS, la mouvance islamiste n’a pas de leader incontesté. Elle se compose de groupes parfois rivaux, dont certains sont autant mus par des intérêts crapuleux que par des considérations religieuses. Ainsi, beaucoup de massacres ont lieu dans l’Algérois et dans la riche plaine de la Mitidja, en vue d’accaparer des terres agricoles.

La violence s’exerce tous azimuts, y compris pendant le ramadan : contre les forces de l’ordre et leurs supplétifs bien-sûr, mais aussi contre des personnalités politiques ou sociales, parfois exécutées devant leurs propres enfants. Certaines femmes enceintes sont éviscérées et des victimes décapitées ou brûlées vives. Fin 1997, plus de quatre-cents villageois sont exécutés dans trois villages de l’ouest algérois : le massacre, d’une violence inouïe, se produit à l’heure de la rupture du jeûne. Les combats fratricides n’épargnent pas les rangs islamistes, le GIA accusant l’AIS de frilosité, de corruption et de non respect de l’islam. Le GIA lui-même a définitivement éclaté en plusieurs groupes islamiques armés et ses chefs suprêmes présumés sont éliminés les uns après les autres, souvent par des rivaux. L’une de ses principales émanations est le Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), qui ne s’en prend qu’aux forces de sécurité et aux institutions, tout en essayant de négocier avec le pouvoir.

La violence s’exerce aussi contre l’ancien colonisateur français. En 1995, un commando du GIA détourne un avion sur l’aéroport de Marseille en vue d’obtenir (en vain) la libération des chefs du FIS ; un autre commet un attentat sanglant dans une station de métro parisienne. L’année suivante, sept moines trappistes français sont enlevés et égorgés à Tibéhirine, dans la région montagneuse de Médéa. L’opération est attribuée au GIA, mais elle aurait pu être montée par les « éradicateurs », dans le but d’empêcher toute négociation avec les islamistes. Selon le Mouvement algérien des officiers libres (MAOL), installé à Madrid, la même logique aurait conduit les services de renseignement à organiser l’assassinat d’un populaire chanteur kabyle en 1998 et même celui du Premier ministre Kasdi Merbah, en 1993, parce-qu’il était favorable à une solution politique négociée avec le FIS.

Le pays sort exsangue de sa « décennie noire ». Le revenu par habitant a été divisé par deux et deux jeunes sur trois sont au chômage. La privatisation des entreprises publiques est restée lettre morte et le secteur public reste démesuré et dépassé. C’est dans ce contexte qu’un nouveau chef d’État est élu fin 1995. Général en retraite soutenu par l’armée, Liamine Zeroual s’est doté d’un nouveau parti, censé être plus « présentable » que le FLN : le Rassemblement national démocratique (RND) regroupe toute la base traditionnelle du régime (Syndicat des travailleurs, Organisation nationale des anciens combattants, enfants de « martyrs », retraités de l’Armée nationale populaire…). Face au camp gouvernemental, l’opposition est divisée, tant chez les berbéristes (entre le Front des forces socialistes, FFS, fondé dès 1963 par Aït Ahmed, un des dirigeants historiques du FLN et le Rassemblement pour la culture et la démocratie, né en 1989) que chez les islamistes légaux (Mouvement de la société pour la paix, MSP, plus modéré que le MSI, proche du Hamas). En 1997, une nouvelle loi électorale instaure un Parlement bicaméral et institue surtout le scrutin à la proportionnelle, le scrutin majoritaire à deux tours ayant favorisé le FIS.

Incapable de juguler les luttes de clans au sein du régime, Zeroual démissionne en 1999. Pour le remplacer comme candidat du régime, l’armée rappelle Abdelaziz Bouteflika, l’inamovible chef de la diplomatie de Boumediène qui avait pourtant été écarté de sa succession en 1978. Il est élu avec près de 74 % des suffrages, lors d’un scrutin entaché de fraudes, telles que le bourrage d’urnes dans les bureaux spéciaux pour les militaires et dans les bureaux itinérants pour les nomades du sud. La participation officielle atteint 60 %, mais avec de fortes disparités : 40 % à Alger et 5 % à Tizi-Ouzou. Soutenu par le FLN, Bouteflika bâtit une alliance gouvernementale avec le RND et diverses formations telles que le MSP.

En septembre, il organise un référendum de validation d’une loi de « concorde civile », destinée à favoriser la reddition des islamistes n’ayant pas de sang sur les mains. Acceptée par l’AIS, qui renonce officiellement à la lutte armée, la réconciliation est en revanche rejetée par les directions des GIA et du GSPC, dont certains combattants déposent toutefois les armes. De facto, le nombre des actions violentes diminue, mais pas le nombre des victimes, les opérations étant de plus en plus meurtrières ; elles prennent, dans certains cas, le caractère de règlements de compte claniques entre islamistes et groupes de légitime défense. En 2003, année de libération des deux principaux chefs du FIS, le bilan des victimes se monte encore à neuf cents personnes, ce qui constitue néanmoins un net reflux par rapport à la moyenne des cinq mille atteinte les années précédentes. Pour faire baisser les chiffes, une Charte pour la paix et la réconciliation, plus généreuse que la loi de 1999, est adoptée en 2005 : elle prévoit une amnistie pour les islamistes armés ayant du sang sur les mains, à condition qu’ils n’aient pas commis de massacres collectifs, ni de viols, ni d’attentats à l’explosif dans des lieux publics.

Ces multiples mesures, ajoutées aux luttes intestines, provoquent la quasi-disparition des GIA. Le seul à subsister est le GSPC qui, début 2007, prend le nom d’Organisation d’Al-Qaida dans les États islamiques du Maghreb (Aqmi), passant ainsi sous la bannière du plus puissant des mouvements djihadistes transnationaux. Officiellement dirigé depuis les montagnes de Kabylie, le groupe laisse en réalité une grande autonomie aux chefs des katibas (« compagnies ») sahariennes, qui bénéficient de bases arrières au nord du Mali et à la frontière avec la Mauritanie. Leurs intérêts s’y confondent avec ceux des contrebandiers en tous genres (voitures, drogue, armes et enlèvements d’Occidentaux) qui sévissent dans la zone, au risque d’affrontements avec les Touareg locaux, dont certains sont manipulés par les services algériens.

Hormis quelques zones résiduelles en Kabylie, dans l’Atlas blidéen et à la frontière tunisienne, la rébellion islamiste ne reste réellement implantée que dans le Sud saharien. Début 2013, des assaillants se réclamant de Mokhtar Belmokhtar, un dissident d’Aqmi, s’emparent du site gazier de In Amenas, proche de la frontière libyenne. Le commando est liquidé par les Forces spéciales algériennes, au prix de lourdes pertes (près d’une quarantaine d’otages exécutés, la quasi-totalité étrangers). Quatre mois plus tôt, un autre groupe (le Mujao) avait exécuté le vice-consul d’Algérie à Gao, au nord Mali.

Entretemps, Bouteflika a été largement réélu en 2004, puis cinq ans plus tard, avec de nouvelles fraudes. En 2009, la participation est annoncée en hausse de 16 %, malgré les multiples appels au boycott du vote et une situation sociale qui reste tendue. Des poussées de fièvre ont lieu en 2001, 2005, 2011, généralement après des épisodes climatiques sévères (inondations, vagues de froid…) ou l’annonce de hausses de prix. La population, à commencer par les jeunes, vit d’autant plus mal sa situation que, à la différence des émeutes survenues en 1988, les caisses de l’État sont pleines, grâce aux rentes dégagées par l’exploitation du pétrole et du gaz. Les transferts sociaux et les grands investissements d’infrastructures dont le pays a besoin ont certes fait tripler le PIB par habitant entre 1999 et 2012. Mais la Défense engloutit le quart du budget de l’État et aucun effort réel de diversification économique n’a été entrepris, alors que les hydrocarbures représentent 98 % des recettes d’exportation. Les dépenses ont également alimenté la corruption et la gabegie, notamment dans l’entourage présidentiel. En témoigne la construction, en périphérie d’Alger, de la troisième plus grande mosquée du monde, devant celle de Rabat, au motif de satisfaire le sentiment religieux et nationaliste algérien. Non seulement le projet a dérapé financièrement, mais il n’a pas favorisé l’emploi local, ses promoteurs Chinois ayant préféré recruter des milliers de travailleurs subsahariens.

Au printemps 2013, une vague d’agitation gagne le Sud, qui ne compte que 10 % des habitants mais fournit la majeure partie de la richesse nationale, sans que la population n’en profite pleinement. Aux tensions ethnico-religieuses entre Berbères ibadites et Arabes sunnites à Ghardaïa, s’ajoutent des revendications sociales (manifestations contre l’impact du gaz de schiste sur les ressources en eau à In Salah en 2015, chômeurs en colère à Ouargla). La contestation gagne même les auxiliaires du régime : les gardes communaux en 2012 et les unités anti-émeutes en 2014, tous réclamant de meilleures rétributions.

En février 2014, la candidature de Bouteflika à un quatrième mandat provoque l’émergence du mouvement Barakat (« ça suffit ») dans la société civile et le boycott de l’élection par tous les partis, y compris les islamistes modérés. La campagne électorale s’achève par diverses manifestations violentes dans le pays, en particulier en zones berbères. Venu voter en fauteuil roulant, Bouteflika obtient plus de 81% des voix, loin devant l’ancien Premier ministre Benflis (12 %), qui dénonce des fraudes : dans le Sud, la participation dépasse parfois les 80 %, alors qu’elle est en chute libre nationalement (moins de 52 %). Revanchard, le Président met fin, l’année suivante, aux fonctions du général « Toufik », qui dirigeait depuis un quart de siècle le Département du renseignement et de la sécurité (DRS), mais s’était opposé à sa candidature. En 2017, c’est le Premier ministre qui doit démissionner, victime des luttes de clans pour la succession de Bouteflika. Il est remplacé par le chef (Kabyle) du RND, Ahmed Ouyahia, qui dirige le gouvernement pour la quatrième fois depuis 1995. Entretemps, le pouvoir a fait une concession aux Berbères en faisant passer leurs différents dialectes du statut de langue nationale à celui de langue officielle.

En 2019, les clans au pouvoir présentent une cinquième candidature de Bouteflika, faute d’avoir pu s’accorder sur un successeur. Suivi pour des soins en Suisse, le sortant ne peut même pas déposer sa candidature lui-même. Cette annonce provoque de fortes manifestations de rejet dans le pays, en dehors des partis, qui sont divisés sur leur participation ou non au scrutin. Le Hirak (« mouvement ») se réclame notamment de « l’architecte de la révolution » Abane Ramdane, assassiné en décembre 1957 par des membres du FLN parce qu’il revendiquait la primauté du civil sur le militaire. Lâché par l’Organisation nationale des moudjahidine (les vétérans de la guerre d’indépendance), par un millier de juges (refusant de participer au suivi du futur scrutin) et surtout par l’armée (dont le chef d’État-major rappelle sa proximité avec le peuple, faute de pouvoir dire qu’elle veut conserver ses prérogatives), Bouteflika finit par démissionner quelques semaines avant l’expiration de son quatrième mandat. Il est constitutionnellement remplacé par le Président du Conseil de la Nation, dans les plus hautes sphères du pouvoir depuis 1992, ce qui est très loin de satisfaire les manifestants. Pour tenter de les calmer, le chef des armées lance la justice – jusqu’alors très passive – sur les traces d’une dizaine d’oligarques ayant fait fortune grâce aux marchés publics passés par « l’issaba » (le clan Bouteflika). L’homme le plus riche du pays est arrêté, puis le plus jeune frère de Bouteflika, ainsi que « Toufik » et son successeur.

L’Algérie se dote d’un nouveau Président en décembre 2019 : Abdelmajid Tebboune, éphémère ancien Premier ministre de Bouteflika, âgé de 74 ans. Il est élu dès le premier tour avec 58 % des suffrages, mais l’abstention a dépassé 60 %. Il prolonge les poursuites judiciaires engagées par le régime : en 2020, un mandat d’arrêt international est lancé contre le général Nezzar : réfugié en Espagne, l’ancien chef des « éradicateurs » est accusé de complot contre l’État aux côtés de « l’issaba », dont les membres sont condamnés à quinze ans de prison par un tribunal militaire… avant d’être acquittés quelques mois plus tard en appel, l’affaire ayant engendré un malaise au sein de l’armée. L’ancien Premier ministre Ouyahia ne bénéficie pas de la même mansuétude : fin 2022, il écope de douze ans de détention pour « dilapidation de fonds publics« .

Le Hirak ayant fini par s’affaiblir, le Président Tebboune libère plusieurs dizaines de ses membres lorsqu’il regagne l’Algérie en février 2021, après de longs soins à l’étranger. Inversement, le régime joue la carte des « ennemis intérieurs » pour reprendre la situation en mains. Le Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK) et le Rachad (islamo-conservateur) sont interdits en mai, le premier (qui a proclamé un gouvernement en exil en 2010) étant accusé d’être soutenu par l’ennemi marocain et d’entretenir des liens avec Israël. Le mois suivant, de nouvelles dispositions sont introduites dans le Code pénal pour étendre la définition et la répression du « terrorisme ». Les dissolutions de médias et d’associations de la société civile se poursuivent tout au long des années 2021-2022.

Sur le plan international, Alger rompt ses relations diplomatiques avec Rabat à l’été 2021, le Maroc ayant évoqué le droit à l’autodétermination des Kabyles, par analogie avec la cause des Sahraouis que défend l’Algérie. Ce dossier vient également s’ajouter à la liste des contentieux toujours ouverts avec la France (suites de la guerre d’Algérie, gestion de l’immigration algérienne), Paris ayant plutôt pris parti pour les Marocains. Les relations se tendent également avec la junte malienne, qui accuse Alger d’héberger des insurgés maliens sur son sol.

En juin 2024, à quelques semaines de l’élection présidentielle anticipée, le Président Tebboune fait un nouveau cadeau à l’armée : il signe un décret permettant à des officiers d’« occuper certaines fonctions supérieures de l’État au sein des secteurs stratégiques et sensibles en termes de souveraineté et d’intérêts vitaux pour le pays ». Ayant largement muselé toute opposition, Tebboune remporte le scrutin de septembre avec plus de 84 % des voix face à deux faire-valoir du MSP et des FFS. Après moult tergiversations et confusions, entre la Commission électorale et la Cour constitutionnelle, la participation officielle passe de 23 % à 46 % (probablement 10 % en fait), ce qui permet aux deux concurrents du Président réélu de dépasser 5 %… et d’être remboursés de leurs frais de campagne.

En froid avec le Maroc, le Mali et la France, le pouvoir cherche à consolider son assise intérieure et ouvre des négociations discrètes avec le chef du MAK, exilé sur le sol français. Dans un cadre à définir, la région pourrait bénéficier d’un Parlement régional, d’une gouvernance autonome et d’une gestion locale de certaines de ses ressources économiques, avec l’usage du tamazight comme langue principale. Mais les discussions restant au point mort, le MAK proclame unilatéralement, depuis Paris, une « République fédérale, laïque et démocratique de Kabylie » en décembre 2025.

Le même mois, le Parlement adopte une loi qui envenime encore davantage les relations avec la France. Visant à « criminaliser la colonisation française en Algérie », elle réclame des « excuses formelles » pour « les crimes » de son passé en Algérie et des « réparations intégrales » pour les massacres, enfumades et incendies, déplacements de population et spoliations diverses, ainsi que pour les dix-sept essais nucléaires, aériens puis souterrains, réalisés entre 1960 et 1966 dans le Sahara algérien.