Le croissant et l’étoile sur fond vert sont les symboles de l’islam. La bande blanche représente les minorités religieuses.

Pour l’histoire antérieure, lire Le sous-continent indien jusqu’aux indépendances modernes

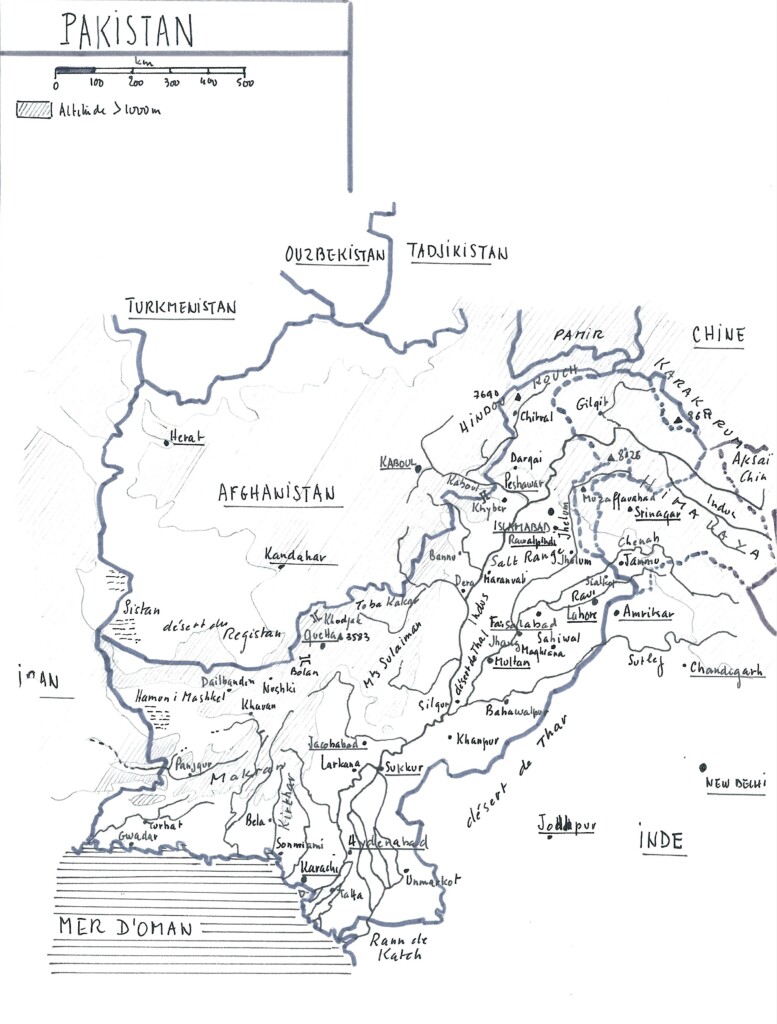

Possédant un millier de kilomètres de côtes sur la mer d’Arabie au sud, le Pakistan partage plus de 7200 km de frontières terrestres avec quatre pays : 3 190 avec l’Inde à l’est, 438 avec la Chine au nord, 2670 avec l’Afghanistan et 950 avec l’Iran (provinces du Baloutchistan) à l’ouest.

A la frontière du Xinjiang et du Tibet chinois, le nord pakistanais est occupé par les hauts sommets des chaînes de l’Himalaya et du Karakorum (le K2, 8611 m, est le deuxième plus haut sommet au monde), qui se prolongent vers l’Hindou-Kouch à l’ouest et vers les monts Souleiman et les montagnes du Baloutchistan en direction du sud. Quelques rares passes, comme celles de Khyber et de Quetta, permettent de franchir ces reliefs et de déboucher sur la vallée de l’Indus, véritable canal d’irrigation du pays. Né au Tibet, le fleuve traverse le Pakistan du nord au sud sur quelque 2 500 km. En amont se situe le piémont du Pendjab (« le pays des cinq rivières » du nom du fleuve et de ses quatre grands affluents de la rive gauche) ; l’aval, jusqu’au delta proche de Karachi, constitue la plaine du Sind, de nature plutôt aride mais largement irriguée par les eaux du fleuve. Au sud-est se trouvent les étendues sableuses du désert de Thar qui se prolonge au Rajasthan indien.

Le Pakistan est composé de quatre provinces d’importance inégale. Il s’agit, du nord au sud : du Khyber Pakhtunkhwa (ex-Province frontalière du Nord-Ouest, 12 % du territoire et 16 % de la population), du Pendjab[1] (respectivement 23 % et 51 %), du Sind (16 et 22 %) et de la partie pakistanaise du Baloutchistan (39 et 6 %, la province se prolongeant en Iran et en Afghanistan, cf. Article dédié). Les 5 % restant de la population vivent dans le territoire fédéral de la capitale, ainsi que dans deux territoires bénéficiant d’une autonomie théorique à l’extrême-nord : l’Azad Cachemire (1,5 % du territoire national, cf. Article sur le Cachemire) et le Gilgit-Baltistan (ex-Territoires du Nord, 8 %).

Les langues officielles sont l’ourdou (langue indo-aryenne voisine de l’hindi) et l’anglais, mais les principales langues maternelles sont des langues régionales. La plupart appartiennent au groupe indo-aryen : le pendjabi (environ 45 % des habitants) parlé dans le nord du Pendjab, le sindhi (14 %, mais plus de 60 % dans la province du Sind), le cachemiri et autres langues dardes du Nord[2], ainsi que le saraiki dans le sud-ouest du Pendjab (11 %) ; ce dernier est parfois considéré comme un dialecte du pendjabi, au même titre que le hindko parlé dans le nord-est de la province de Khyber. Les autres langues appartiennent au groupe iranien : le pachto (16 %) parlé dans le nord-ouest (près de 75 % dans la province de Khyber Pakhtunkhwa et les régions tribales rattachées), ainsi que dans le nord du Baloutchistan. Au sud, le baloutche a le statut de langue régionale officielle dans la province du Baloutchistan. S’y ajoutent des langues dravidienne (le brâhui au Baloutchistan) et tibéto-birmane (balti au Cachemire).

Plus de 96 % de la population est musulmane, majoritairement sunnite (75 %). Les chiites (duodécimains et ismaéliens) sont environ 20 %, les sectes Ahmadi et Zikri (au Baloutchistan) environ 1 %. Les chrétiens, aux trois quarts protestants, sont moins de 2 %, de même que les hindous restés dans le pays malgré la Partition.

[1] Le Pendjab pakistanais représente 60 % du Pendjab historique. Les 40 % restant sont situés en Inde (Etats du Pendjab, de l’Haryana et de l’Himachal Pradesh).

[2] Situé à l’extrême nord-est, dans les montagnes de l’Hindou Kouch, le district de Chitral est un des territoires possédant la plus grande diversité linguistique au monde ; plus de 90 % de ses habitants parlent une langue différente des neufs principales pratiquées au Pakistan, principalement une langue des groupes dardique ou pashayi (groupe comprenant les langues du Nouristan afghan voisin et les dialectes apparentés du nord-est du Pakistan). Parmi ces peuples figurent quelques milliers de Kalash ayant résisté à l’islamisation et pratiquant encore l’animisme (cf. Particularismes socioculturels)

SOMMAIRE

- Une naissance douloureuse

- Du séparatisme pachtoune à la loi martiale

- La sécession bangladaise

- De l’instabilité parlementaire à la dictature militaire

- Musharraf entre fermeté et compromissions

- La montée en puissance des islamistes

- De l’assassinat de Benazir à la chute de Musharraf

- Une lutte à géométrie variable contre les talibans

- L’éternel retour des Sharif

- Khan, ascension et chute d’un champion sous tutelle

- Une instabilité qui n’en finit pas

- Encadré : un islam devenu radical

- Encadré : le retour des zones tribales dans le système institutionnel

- Encadré : une violence protéiforme avec Karachi en point d’orgue

La naissance douloureuse du Pakistan

Comme en Inde, l’indépendance du Pakistan débute par la disparition d’un de ses principaux promoteurs, puisque Jinnah meurt en 1948. C’est son bras droit, le Mohajir Liaquat Ali Khan qui lui succède, avant d’être assassiné en 1951, pour des raisons jamais vraiment élucidées. Très vite, des tensions apparaissent entre les deux parties du pays, le Pakistan occidental et le Pakistan oriental (Bengale oriental), distants de 1 600 km et séparés par l’Inde. En 1950, la Ligue musulmane elle-même se scinde en une Ligue Jinnah à l’ouest et une Ligue Awami à l’est. Ayant perdu de nombreux cadres, majoritairement hindous, à la suite de la Partition, le Bengale pakistanais a l’impression d’être traité comme une colonie par les fonctionnaires venus du Pakistan occidental, alors que son poids démographique dans le pays est plus important[1]. Pour ne rien arranger, les dirigeants pakistanais ont choisi comme langue nationale unique l’ourdou – proche de l’hindi – alors qu’il n’est parlé que par deux millions de personnes, les Mohajirs, le nom donné aux musulmans d’origines très diverses ayant fui la vallée du Gange en 1947. Aux yeux des fondateurs du pays, ce choix est la concrétisation du rôle majeur qu’ont joué les musulmans de l’Inde dans la création du Pakistan, lequel ne saurait de surcroit avoir plusieurs langues officielles (même si, en pratique, l’anglais continue à jouer ce rôle). De façon moins officielle, le choix de l’ourdou leur permet de ne choisir aucune des deux langues dominantes, le pendjabi à l’ouest et le bengali à l’est.

Mais les Bengalais ne l’entendent pas ainsi : en 1952, le régime doit réprimer des émeutes déclenchées, à Dacca, pour défendre le bengali. Quatre ans plus tard, les autorités décident de jouer l’apaisement : elles lui accordent le statut de langue nationale, aux côtés de l’ourdou. Dans la Constitution de 1956, le pays est défini comme une République islamique associant deux provinces égales en droit, le Pakistan oriental et le Pakistan occidental. La très musulmane Lahore étant trop proche de la frontière indienne, la capitale fédérale a été établie dans le port sindhi de Karachi, où se sont installés de très nombreux Mohajirs. L’unité territoriale du pays s’est achevée entre 1955, date d’incorporation des anciens États princiers restés plus ou moins autonomes[2] et 1958, année de rachat de l’exclave omanaise de Gwadar. S’il satisfait en partie les Bengalais, le nouveau découpage (dit « Pakistan one unit ») mécontente en revanche les Sindhi, les Pathan (Pachtoun) et les Baloutches qui considèrent qu’il bafoue leur passé, en supprimant leurs provinces historiques.

Certes, le « pays des purs » est né sur des bases religieuses, en opposition à l’hindouisme de l’ennemi indien (où vivent d’ailleurs autant de musulmans qu’au Pakistan même) : 95 % de ses habitants sont en effet adeptes de l’islam[3]. Mais cette communion religieuse ne leur donne pas, pour autant, l’idée d’appartenir à une même nation. Dès sa naissance, le pays est traversé de fractures multiples, tant ethniques que confessionnelles : contre les Pendjabis et les Mohajirs, qui trustent les pouvoirs politique et économique[4], ou encore contre les chiites minoritaires. Entretenues par la persistance d’un système tribal et féodal (où quelques grandes fortunes possèdent tout), ces tensions seront attisées par le trafic de drogue et d’armes, ainsi que par la montée de l’islamisme dans les zones pachtounes du nord-ouest, lors des diverses guerres qui vont secouer l’Afghanistan à partir des années 1970.

[1] Le Pakistan oriental compte alors 42 millions d’habitants contre 34 millions à la partie occidentale.

[2] Un dernier État est incorporé un peu plus tard, en 1969 : la principauté de Chitrâl, à l’extrême nord de la NWFP, qui jouissait d’une autonomie interne depuis l’indépendance.

[3] Seuls 10 % des musulmans pakistanais sont issus des colonisateurs de cette confession (Lodi afghans ou Moghols). Les autres descendent d’hindouistes et de bouddhistes convertis au fil des siècles, pour échapper au système des castes, pour rejoindre le système administratif et militaire des conquérants ou encore pour pratiquer la religion des marchands et des caravaniers.

[4] Le Pendjab est notamment accusé de conserver la majorité des eaux de l’Indus, ce qui qui salinise les terres de son delta dans le Sind.

Du séparatisme pachtoune à la loi martiale

Sans adhérer au projet de « Pachtounistan » unifié, que les dirigeants afghans ont caressé brièvement après 1945, les Pathan – comme les Baloutches – se sentent plus d’affinités avec l’Afghanistan qu’avec un Pakistan qui, à leurs yeux, est d’abord une création des musulmans d’Inde[5]. Soutenu par l’Inde, l’URSS et le régime afghan, le nationalisme pachtoune s’exprime même par les armes : en 1948, un Pachtounistan indépendant voit le jour au Waziristan et dans la vallée de Tirah et tient tête pendant une vingtaine de mois à la jeune armée pakistanaise. En 1957, un des chefs de la communauté, Ghaffar Khan, surnommé « le Gandhi de la frontière », fonde avec d’autres leaders régionaux le parti Awami national (NAP), d’obédience socialiste, qui milite en faveur d’un Pakistan largement décentralisé. Les régimes pakistanais successifs n’auront de cesse de répondre à ces forces centrifuges en conjuguant trois types d’actions : l’islamisation de la société, l’intégration de nombreux jeunes Pathans dans l’armée nationale (largement dominée par les Pendjabi depuis l’époque britannique ou dans des forces tribales pro-gouvernementales[2] et enfin l’installation d’un régime ami à Kaboul.

En octobre 1958, l’instabilité dans le pays est devenue telle que le Président de la République abroge la Constitution et proclame la loi martiale, à charge pour le général pachtoun Ayyub Khan de l’appliquer… ce qu’il fait avec zèle, puisqu’il en profite pour s’emparer du pouvoir. L’année suivante, les institutions fédérales sont transférées de Karachi, jugée trop excentrée, à Rawalpindi au Pendjab, où se trouve le siège de l’armée. En 1961 y débute la construction d’une ville entièrement nouvelle, Islamabad, qui devient six ans plus tard la nouvelle capitale nationale. Sur le plan politique, le nouveau chef d’État instaure un système de « démocraties de base », à l’échelle des villages. En 1962, il promulgue une nouvelle Constitution instaurant un régime présidentiel. La loi martiale est levée et Ayyub Khan réélu Président en janvier 1965.

Enhardi par sa proximité avec les Américains et par son rapprochement avec la Chine (avec laquelle a été signé, en 1963, un accord frontalier dans la chaîne du Karakorum), le Pakistan s’attaque à son voisin indien dès le début de l’année 1965 : des chars pakistanais entrent dans le district contesté de Kutch, à l’extrême sud-ouest du Gujarat. La réaction de l’armée indienne débouche rapidement sur un cessez-le-feu mais, dès le mois d’août suivant, un nouveau conflit éclate plus au nord, au Cachemire. Considérant que l’Inde refuse d’y organiser le référendum prévu par l’ONU à la fin de la première guerre de 1948, le Pakistan y infiltre des soldats déguisés en civil, en vue de provoquer une révolte et de mener des actes de sabotage, aux côtés des mouvements de guérilla locaux. La ruse ayant été rapidement repérée par New-Delhi, les deux armées se font à nouveau face : les Pakistanais menacent Jammu, tandis que les Indiens font de même vis-à-vis de Lahore. Les Américains ne prennent pas parti (comme ils le feront aussi en 1971) et c’est finalement l’URSS qui obtient un cessez-le-feu en janvier 1966.

[1] Plus de 35 des 55 millions de Pachtouns vivent au Pakistan : 28 millions dans la province du Khyber-Pakhtunkhwa, 3 millions au moins dans le nord du Baloutchistan et sans doute autant à Karachi, la plus grande ville pachtoune du monde devant Kaboul et Peshawar.

[2] Les Pathans vont représenter plus d’un tiers des effectifs de l’armée et des services spéciaux.

La sécession bangladaise

Fragilisé par cette aventure, Ayyub Khan se voit par ailleurs de plus en plus contesté sur la scène intérieure. En 1967, un des riches propriétaires terriens des campagnes du Sind, Zulfikar Ali Bhutto, fonde une nouvelle formation d’obédience socialiste, dans la province occidentale : le Parti du peuple pakistanais (PPP). Mais c’est surtout à l’est que la tension monte : à la fin des années 1960, le chef de la Ligue Awami, Mujibur Rahman, réclame une autonomie accrue pour sa province orientale, dont il estime qu’elle est trop exploitée par le pouvoir de Rawalpindi, pourtant minoritaire d’un point de vue démographique (l’ouest ne compte alors qu’une trentaine de millions d’habitants contre plus de 40 millions à l’est). Non seulement l’État fédéral profite largement des exportations du Bengale pakistanais (en particulier de jute), mais il y investit peu.

En 1969, Ayyub Khan passe la main à un autre général pachtoune, le chef de l’armée Yahia Khan. La loi martiale est de nouveau instaurée, ce qui n’empêche pas l’adoption de mesures d’apaisement : les provinces historiques de l’ouest sont rétablies et une Assemblée constituante élue au suffrage universel en décembre 1970. Pour la première fois, les sièges y sont distribués au prorata du poids respectif des deux parties du pays. Alors que les votes à l’ouest se dispersent sur plusieurs formations, la Ligue Awami remporte de son côté la quasi-totalité des sièges attribués à l’est ; par ricochet, elle détient la majorité absolue au Parlement fédéral. Cependant, la perspective que le pays soit gouverné par les autonomistes orientaux est inenvisageable pour les élites militaires et civiles de l’ouest.

La loi martiale est donc de nouveau instaurée et l’armée envoyée à Dacca pour y restaurer l’ordre, après que M. Rahman a appelé ses concitoyens à la grève générale. Le ressentiment des Bengalis de l’est est d’autant plus grand que le pouvoir fédéral est resté largement passif devant le cyclone de Bhola qui a ravagé le Pakistan oriental en 1970, faisant 200 000 morts. Le leader bengalais est finalement arrêté en mars 1971 et des milliers de civils massacrés, par les militaires, mais aussi par les indépendantistes qui s’en prennent à leurs compatriotes originaires du Bihar qui, eux, sont favorables à un Pakistan uni. Près de dix millions de personnes se réfugient en Inde, où ont par ailleurs été formées les Forces de libération (Mukti Bahini) bangladaises. Celles-ci regagnent leur pays en octobre, suivies par des militaires indiens. L’aviation pakistanaise contre-attaque avec des bombardements en Inde du nord, mais les Indiens ripostent. Les forces d’Islamabad capitulent en décembre 1971 : le Pakistan oriental devient indépendant sous le nom de Bangladesh tandis que, à l’ouest, Yahya Khan cède le pouvoir à Ali Bhutto. Selon des chercheurs indépendants, la guerre d’indépendance a fait entre 300 000 et 500 000 morts, tandis que les sources officielles bangladaises avancent le chiffre de trois millions.

De l’instabilité parlementaire à la dictature militaire

Revenu au pouvoir à Islamabad, le chef du PPP restaure les institutions. En 1973, une nouvelle Constitution rétablit le régime parlementaire, au sein d’un État fédéral constitué de quatre provinces : les trois « historiques » (Pendjab, Sind et Baloutchistan), plus celle de la frontière du nord-ouest à majorité pathan (NWFP, rebaptisée Khyber Pakhtunkhwa en 2010) ; s’y ajoutent des territoires fédéraux (le district de la capitale et les 22 000 km² de zones tribales pachtounes, placées sous l’autorité théorique du gouverneur de la NWFP), ainsi que les parties du Cachemire sous administration pakistanaise (Azad Cachemire et Territoires du nord[1]). L’ourdou, dont l’usage se propage dans la population du fait de sa quasi-exclusivité dans l’enseignement primaire[2], est réaffirmé comme langue nationale, aux côtés de l’anglais (cette fois de façon officielle). Toute possibilité de sécession est exclue et quand les tribus du Baloutchistan se révoltent à nouveau, entre 1973 et 1977, Bhutto y fait brutalement intervenir l’armée. Pour les mêmes raisons, il fait emprisonner les membres des gouvernements formés, en 1972, par le Parti Awami national dans la NWFP et le Baloutchistan : accusé de soutenir les séparatistes baloutches, le parti est interdit en 1975.

Pour tenter de cimenter les différentes ethnies autour du sunnisme, et insérer les partis religieux dans le jeu politique traditionnel, le Premier ministre invente le concept de « socialisme islamique ». En 1977, le PPP remporte les élections, mais sa victoire est entachée d’accusations de fraudes. Les manifestations d’opposition se multiplient. L’armée intervient de nouveau mais, cette fois, son chef d’État-major va plus loin : en juillet, Zia ul-Haq réussit un coup d’État et restaure la loi martiale. Accusé d’assassinat sur un opposant, Bhutto est condamné à mort et pendu en 1979.

Revenu dans les bonnes grâces des États-Unis – qui, malgré leur méfiance vis-à-vis du programme nucléaire pakistanais, ont besoin d’un allié régional solide, alors que l’URSS envahit l’Afghanistan voisin – le nouveau pouvoir pakistanais procède à une forte islamisation de l’État et de la société, toujours dans le même but : miser sur la religion pour cimenter l’unité nationale et éviter toute nouvelle sécession. Le Coran et la Sunna sont proclamés « loi suprême » du pays[3], la charia introduite, la zaka (aumône musulmane) rendue obligatoire et les Ahmadis frappés du statut d’apostat. Le régime accorde des facilités aux madrasas, des écoles religieuses souvent liées à l’école rigoriste deobandi, et arme massivement les mouvements islamistes qu’il soutient en Afghanistan et au Cachemire indien. Sûr de son pouvoir, Zia lève la loi martiale en 1986. Deux ans plus tard, il dissout le Parlement, en vue d’élections qu’il ne verra pas : il meurt en août dans un accident d’avion, probablement causé par un attentat.

Ayant pris la succession de son père à la tête du PPP, Benazir Bhutto remporte le scrutin de novembre 1988 et forme un gouvernement avec le Mouvement national unifié (MQM) représentant les Mohajirs. Mais, dès l’année suivante, des troubles ethniques déchirent le Sind, en particulier Karachi : les Sindhi s’insurgent contre la domination qu’y exercent les Mohajirs, devenus majoritaires, mais aussi contre l’arrivée de plus en plus massive de migrants, en particulier Pachtouns[4]. Les troubles provoquent le départ du MQM de la coalition gouvernementale, puis la destitution de la Première ministre par le Président de la République, en vertu d’un amendement constitutionnel voté en 1985. Les nouvelles élections d’octobre 1990 sont remportées par l’Islamic Democratic Alliance (IDA), une coalition de plusieurs partis dont la faction de la Ligue musulmane dirigée par le ministre en chef du Pendjab, Nawaz Sharif : issu d’une modeste famille venue du Cachemire, enrichie dans le commerce de ferraille (au point d’être nationalisée par Bhutto père), ce libéral économique et conservateur religieux prend la tête du gouvernement. Mais il entre, à son tour, en conflit avec le chef de l’État. Sous la pression de l’armée, les deux hommes démissionnent en 1993 et un nouveau scrutin ramène la fille Bhutto au pouvoir. Elle doit de nouveau l’abandonner trois ans plus tard, les violences dans le Sind s’étant encore aggravées. Devenu chef de toute la Ligue musulmane du Pakistan (PML), Sharif gagne les élections de 1997 et reprend la tête du gouvernement. L’amendement de 1985 est abrogé.

Sur la scène extérieure, la tension avec l’Inde s’aggrave : New-Delhi ayant repris des essais nucléaires en mai 1998, Islamabad réalise les siens une quinzaine de jours plus tard dans le désert du Baloutchistan. Les craintes d’un affrontement atomique s’atténuent toutefois en février suivant, quand le Premier ministre indien se rend à Lahore : il y signe, avec son homologue pakistanais, une déclaration promettant des rencontres régulières entre les chefs des deux diplomaties, afin d’aborder leurs différends, ainsi qu’une information de l’autre partie avant chaque nouveau test nucléaire ou balistique. Mais les espoirs nés à Lahore sont enterrés en mai 1999, lorsque les deux armées rivales s’affrontent dans la région de Kargil, au Ladakh indien (voir Cachemire). En l’occurrence, le chef du gouvernement pakistanais parait avoir été débordé par une partie de sa hiérarchie militaire, mécontente du limogeage de son chef d’État-major à l’automne 1998, lassée de l’instabilité politique (entre 1988 et 1999, aucun des quatre gouvernements élus n’est allé jusqu’au bout de son mandat) et inquiète qu’une paix avec l’Inde ne mette en péril ses privilèges[5]. Pour sortir de l’impasse, Sharif doit solliciter l’appui des États-Unis, ce qui est vécu comme une trahison. L’armée pakistanaise obtempère, en redéployant en Afghanistan les moudjahidines infiltrés à Kargil, mais sa soumission est de courte durée : après que le Premier ministre a essayé de démettre le nouveau chef d’État-major, Pervez Musharraf, celui-ci s’empare du pouvoir en octobre 1999.

[1] Cf. article sur le Cachemire.

[2] Depuis 1972, le sindhi est également enseigné dans le primaire au Sind.

[3] Le système juridique pakistanais devient un système mixte, incluant des éléments de droit occidental, de droit islamique et même de droit coutumier dans les régions tribales.

[4] Les guerres en Afghanistan ont déplacé quelque 3 M de réfugiés, essentiellement Pachtouns, au Pakistan, les arrivées régulières compensant les renvois et les retours.

[5] L’armée concentre à elle seule un tiers du budget national.

Musharaff, entre fermeté et compromissions

Faute d’avoir pu obtenir une démission constitutionnelle du gouvernement, ce général Mohajir, natif de Delhi instaure l’état d’urgence, avec une approbation tacite de la population lassée de la corruption des derniers dirigeants[1] et de ses répercussions économiques (arrêt des investissements étrangers, diminution des exportations et des revenus des travailleurs expatriés). Le chef de l’armée assure les pouvoirs exécutifs, aidé par un Conseil national de sécurité, les assemblées parlementaires sont suspendues et des gouverneurs militaires nommés en province. Une Constitution provisoire interdit par ailleurs toute contestation de l’action des militaires. En novembre, Sharif est accusé de complot et jugé pour détournement de fonds, enlèvement de personnes et tentative de meurtre : en avril 2000, il est condamné à la réclusion à perpétuité, puis autorisé à partir en exil pour l’Arabie Saoudite.

Politiquement, Musharraf instaure un plan de reconstruction de la démocratie « par la base », en dehors des partis, avec la dévolution de larges pouvoirs administratifs et de ressources financières aux districts, sous-districts et assemblées de villages. Officiellement investi Président en juin 2001, il pose, en janvier suivant, les fondements d’un nouveau Pakistan « Etat-providence islamique, progressiste et dynamique » et appelle à « engager le djihad contre l’analphabétisme, la pauvreté, l’arriération et la faim ». Sur le plan extérieur, le régime se range derrière les États-Unis qui, au lendemain des attentats les ayant endeuillés en septembre 2001, « redécouvrent » l’intérêt stratégique du Pakistan pour lutter contre les bases djihadistes d’al-Qaida dans la région : en échange de facilités financières (dont la levée des sanctions prises contre la poursuite du programme nucléaire pakistanais), Islamabad accepte d’échanger des informations et des renseignements avec les Américains, et de leur ouvrir son espace aérien, sous certaines « conditions » (dont l’installation à Kaboul d’un pouvoir comptant un nombre significatif de Pachtounes).

Musharraf procède à une profonde remise en cause de l’islamisation favorisée par Zia : enregistrement des mosquées et des madrasas auprès des autorités, limitation de l’usage des hauts-parleurs à l’appel à la prière et au sermon du vendredi, limogeages de généraux réputés pour leur hostilité aux Américains et pour leur soutien aux groupes fondamentalistes[2]… Il interdit également cinq groupes extrémistes sunnites et chiites[3] accusés d’avoir « créé un État dans l’État ». Leurs bureaux sont fermés et des centaines de leurs militants et chefs arrêtés ou placés en résidence surveillée. Le chef de l’État dénie également le droit de « faire du terrorisme au nom du Cachemire », tout en rappelant que son régime continuera à accorder aux Cachemiris son soutien « moral, diplomatique et politique ».

En pratique, les organisations interdites retrouvent pignon sur rue quelques mois plus tard et défilent, sous de nouveaux noms, au vu et au su des autorités : c’est notamment le cas du JuD (Jamaat-ud-Dawa) « vitrine » cultuelle et caritative du Lashkar-e-Taiba (LeT, Armée des justes). Le régime est en effet contraint de lâcher du lest, après que le Jamaat-e-Islami a appelé à son renversement. Tout au long de l’automne, des manifestations anti-américaines éclatent dans toutes les grandes villes du pays, en particulier à Karachi, à Quetta au Baloutchistan et dans les zones tribales et, fin octobre, des milliers de guerriers tribaux lourdement armés bloquent la route du Karakorum vers la Chine. Pour éviter un bain de sang, le régime pakistanais doit se résoudre à laisser passer vers l’Afghanistan plusieurs centaines de ces combattants Pathans, armés par le Tehrik Nifaz Shariat-e-Mahammadi (TNSM).

Ces renforts n’empêchent pas la chute des talibans afghans. Ils sont renversés par une Alliance largement non Pachtoune, ce qui ne cadre pas avec les plans pakistanais. Pourtant, quand les Américains bombardent les montagnes de Tora Bora, fin novembre 2001, à la recherche du djihadiste Ben Laden, Islamabad accepte de déployer des milliers de militaires, paramilitaires et milices locales dans les zones tribales adjacentes, afin d’arrêter les fuyards. D’abord basées dans l’agence de Khyber, ces troupes vont ensuite se déplacer jusqu’aux deux Waziristan, devenus des bases arrière de l’insurrection islamo-pachtoune contre le nouveau pouvoir de Kaboul et la coalition de l’OTAN déployée en Afghanistan. Malgré ce déploiement de force, les zones tribales, ainsi que le Baloutchistan et Karachi, continuent de servir de refuge à des combattants islamistes de toutes origines : afghans, arabes, ouzbeks, ouïghours… C’est notamment le cas, au nord-Waziristan, de l’ancien ministre taliban des frontières, Jalaludin Haqqani, pur djihadiste qui sert de relais entre son mouvement d’une part, al-Qaida et les services pakistanais d’autres parts. En compensation, Islamabad essaie de donner des gages aux États-Unis : en septembre 2002, les services pakistanais – et américains – arrêtent à Karachi l’organisateur yéménite des attentats commis un an plus tôt contre le World Trade center.

[1] En avril 1999, B. Bhutto est condamnée à 5 ans de prison, alors qu’elle voyage à l’étranger. Son mari Asif Zardari, l’avait été en novembre 1996, pour des faits commis en tant que ministre des investissements étrangers.

[2] Parmi ces hauts gradés ayant favorisé son coup d’Etat figure notamment le chef de l’ISI, remplacé par un militaire moins impliqué politiquement.

[3] Il s’agit du LeT, du JeM, du TNSM et du SSP côté sunnite et du TJP côté chiite. Cf. Encadré

La montée en puissance des islamistes du Pakistan

Sentant que son pouvoir est contesté, Musharraf décide d’organiser un référendum sur son maintien au pouvoir, assorti – en cas de victoire – d’’amendements constitutionnels étendant le rôle du Président. En avril 2002, il obtient près de 98 % de « oui », avec une participation officiellement supérieure à 50 % des inscrits (ce que dément l’opposition, unie dans une Alliance pour la restauration de la démocratie, qui avait appelé au boycott). Six mois plus tard, les élections – où, pour la première fois depuis 1985, les minorités religieuses votent dans le même collège que les musulmans, en plus des dix sièges qui leur sont réservés[1] – marquent une percée des partis religieux conservateurs : leur alliance du Muttahida Majlis-e-Amal (MMA) effectue une percée majeure dans la province du nord-ouest et au Baloutchistan[2]. Elle devient la troisième force du pays, derrière le PML-Q[3] (scission pro-Musharraf de la Ligue musulmane) et le PPP, mais devant la Ligue musulmane fidèle à Sharif (PML-N). Par un tour de passe-passe législatif, le leader du PML-Q devient Premier ministre, malgré ses trois mandatures passées de ministre en chef du Baloutchistan[4]. Au nord-ouest, le gouvernement provincial dominé par l’alliance islamiste instaure la charia en juillet 2003 (sauf pour les non-musulmans), ainsi qu’un certain nombre d’autres mesures (interdiction d’examen médical d’une femme par un homme, port du costume traditionnel à l’école…).

Pour satisfaire les partis religieux, Musharraf annonce qu’il renoncera à son poste de chef de l’armée fin 2004, ainsi qu’à certains de ses projets constitutionnels (comme la possibilité, pour le Président de la République, de démettre le gouvernement et le Parlement sans consultation du Premier ministre ni accord de la Cour Suprême). Mais les opposants les plus radicaux ne se contentent pas de ces annonces et dénoncent les reculs du chef de l’État sur le Cachemire, ainsi que son alignement sur les États-Unis, notamment en matière nucléaire : en témoigne la mise à l’écart progressive d’Abdul Qadeer Khan, le père de la première « bombe islamique »[5]. A partir de 2003, Islamabad commence en effet à fermer les camps d’entrainement islamistes situés au Cachemire pakistanais, par peur d’être inscrit sur la liste américaine des États soutenant le terrorisme. Ces combattants vont alors migrer vers les zones de la frontière pakistano-afghane et transmettre ce qu’ils ont appris de l’ISI aux moudjahidines déjà présents sur place. Nombre d’anciens combattants du « djihad » contre les Soviétiques, de talibans et de militants d’al-Qaida ont en effet élu domicile dans ce qui était leur base arrière – et leurs ateliers de fabrication d’armes – et y ont fondé des familles. Largement abandonnée par le pouvoir central, la région a été cultivée par le plus important des mouvements musulmans, la Jamiat Ulema-e-Islam (JUI)[6], et les mollahs y ont pris un ascendant moral sur certains chefs tribaux, soupçonnés d’être « vendus » à Islamabad. L’argent versé par al-Qaida à des jeunes désœuvrés, souvent analphabètes, a fait le reste. Aussi, quand le pouvoir veut lancer une offensive au sud-Waziristan au printemps 2004, en appui à celle que les Américains conduisent de l’autre côté de la frontière, il ne reçoit aucun soutien des tribus locales. Il doit alors engager des milliers d’hommes qui, in fine, n’arrêteront que quelques dizaines de djihadistes, après avoir subi de lourdes pertes. Pire, la traque d’éléments d’al-Qaïda par l’armée dégénère en résistance armée de la part de tribus pachtounes, notamment celle des Wazir.

Les islamistes pendjabis ne sont pas en reste. Ainsi, le Harakat ul-Jihad-e-Islami est soupçonné de complicité dans l’attentat commis, en décembre 2003, contre le cortège de Musharraf à Rawalpindi, une ville pourtant sous haute surveillance, ce qui laisse penser que les terroristes bénéficient de complicités au sommet de l’État. Sorti indemne de cette attaque, le Président revient sur sa promesse de quitter la tête des armées – sous prétexte de garantir la stabilité du pays – tout en donnant de nouveaux gages aux partis musulmans : il réintroduit la mention de la religion sur les passeports, renonce à fermer les madrasas extrémistes et à en expulser les étudiants étrangers et reporte une réforme des lois sur l’adultère et le viol ; dans ce domaine, il fait toutefois une concession à l’allié américain : l’adultère n’est plus passible de la peine de mort et le témoignage de quatre « bons musulmans » n’est plus nécessaire pour qu’un viol puisse être reconnu.

Sur le plan militaire, le pouvoir essaie de limiter ses pertes sur la frontière avec l’Afghanistan et signe plusieurs accords de paix avec les chefs tribaux (en avril 2004, février 2005 et septembre 2006), dans des termes souvent identiques : les tribus s’engagent à expulser ou désarmer les combattants étrangers et à ne plus envoyer de combattants en Afghanistan, en échange d’un retour de l’armée dans ses casernes. En pratique, ces accords ne tiennent pas longtemps et volent en éclats en juillet 2007, lorsque les forces pakistanaises prennent d’assaut la mosquée Lal (ou mosquée rouge) d’Islamabad, dont les occupants ont multiplié les enlèvements de policiers puis de civils au cours des mois précédents. L’opération fait plusieurs dizaines de morts, dont le chef de la mosquée et des combattants du Mouvement islamique d’Ouzbékistan lié à al-Qaida. En représailles, les djihadistes organisent une campagne sans précédent d’attentats à travers le pays : en six jours, près de deux cents personnes en sont victimes, essentiellement parmi les forces de l’ordre. Au même moment, un rapport confidentiel des agences de renseignement américaines dénonce l’échec de la politique « de la carotte et du bâton » menée par le pouvoir pakistanais : en essayant de se concilier les bonnes grâces des partis musulmans, quitte à se couper de toute son opposition démocratique, cette stratégie aurait en fait permis à al-Qaida de reconstituer ses bases opérationnelles dans les zones tribales. Démentant cette lecture des choses, le régime d’Islamabad réagit : il interdit toute intervention américaine dans ces zones et annonce l’envoi de nouveaux renforts, essentiellement des paramilitaires dont l’engagement au combat est des plus variables, comme celui des gardes-frontières, souvent complices des groupes talibans. Les Américains ne restent pas inactifs pour autant et frappent ces territoires depuis le sol afghan.

[1] En 1985, Zia Ul Haq avait introduit des élections à part pour les non musulmans (chrétiens, hindous, sikhs, ahmadis, bouddhistes, parsis…).

[2] Le Conseil uni pour l’action regroupe cinq partis dont le JUI-F et le Jamaat, mais aussi le TJP chiite

[3] Le « Q » fait référence au titre donné à feu Ali Jinnah : Quaid-i-Azam, le « grand chef ».

[4] Un décret de Musharraf avait interdit tout troisième mandat à un ancien Premier ministre ou chef provincial en ayant déjà exercé deux, afin d’éliminer B. Bhutto et N. Sharif.

[5] En février 2004, Abdul Qadeer Khan (qui sera libéré en 2009) avoue, de façon étonnante, que lui et ses collaborateurs ont transmis des éléments confidentiels à d’autres pays, sans que le régime n’ait été au courant, en l’occurrence l’Iran, la Corée du nord et la Libye.

[6] JUI : « Assemblée du clergé islamique », fondée en 1945.

De l’assassinat de Benazir à la chute de Musharraf

Le chef de l’État doit également faire face à la fronde de la Cour suprême, qui tente de le contraindre à abandonner son titre de chef des armées, s’il souhaite postuler à un nouveau mandat présidentiel. La révocation du Président de cette instance déclenche des manifestations anti-gouvernementales, dont les plus violentes se déroulent à Karachi en mai 2007, au risque de relancer les affrontements entre les Mohajirs pro-gouvernementaux du MQM et les Pachtouns. Au cours de l’été, Musharraf enregistre deux camouflets successifs de la part de la Cour suprême qui rétablit son Président et autorise le retour de Sharif au Pakistan. Dans ces conditions, le général-Président entreprend de se rapprocher de B. Bhutto : la veille des élections, il amnistie toutes les charges de corruption commises par des responsables politiques et administratifs entre 1988 et 1999. Réélu à la tête de l’État en octobre 2007, Musharraf finit par abandonner son poste de chef des armées, qu’il confie à un ancien patron de l’ISI, ancien membre de l’état-major particulier de B. Bhutto.

Le retour en grâce de cette dernière n’aura pas lieu : rescapée d’un premier attentat à Karachi en octobre 2007 (plus de 130 morts, malgré le déploiement de 20 000 policiers sur le trajet), Benazir est assassinée en décembre suivant, à l’issue d’un meeting à Rawalpindi, par un kamikaze islamiste proche des talibans. En avril 2010, le rapport commandité à l’ONU par le nouveau gouvernement pakistanais conclura au « manque de professionnalisme » des services de sécurité du PPP, à l’insuffisance de la protection fournie par le pouvoir alors en place et à l’absence de toute enquête sérieuse (absence d’autopsie, lavage immédiat à grandes eaux du site de l’attentat), laissant craindre une « implication des services secrets » dans cette mort violente[1], aux côtés des islamistes. Ces derniers se vengent ainsi des assauts de l’armée qu’ils continuent à subir dans leurs bastions du nord-ouest, en particulier dans le district de Swat où le maulana Fazlullah et son TNSM sont en train d’imposer la charia. L’opération militaire s’avère globalement un échec puisque, fin 2008, toute la vallée est aux mains des islamistes qui y ont interdit l’instruction et la vaccination pour les filles et y ont détruit des dizaines d’écoles, hôtels et bâtiments gouvernementaux.

Pire, un nouveau mouvement rebelle est apparu en décembre 2007 dans le sud-Waziristan : le Mouvement des talibans du Pakistan (TTP, Tehrik-e-Taliban Pakistan), adoubé par le commandeur des talibans afghans, mollah Omar. Avec le Lashkar-e-Islam[2], influent dans le district de Khyber, la mouvance talibane pakistanaise aligne 40 000 hommes qui procèdent à la « talibanisation » de toute les régions pachtounes : menaces de mort contre les femmes ne portant pas la burqa, interdiction aux coiffeurs de raser les barbes, incendies de magasins de vidéo, interdiction de la musique, de la télévision et du cricket (sport national), décapitation d’employés gouvernementaux et de dizaines de maliks (notables tribaux) accusés de collusion avec l’État…

Entretemps, en février, se sont déroulées les élections législatives, reportées de quelques mois après la mort de Benazir. Peu suivies par la population (environ 40 %, un score habituel), elles voient le succès du PPP – désormais dirigé par le fils unique de la défunte – devant le PML-N de Sharif ; le PML-Q présidentiel est sévèrement battu, perdant le pouvoir fédéral et celui du Pendjab. Quant aux partis religieux qui n’avaient pas appelé au boycott, ils disparaissent quasiment de la scène parlementaire et perdent la NWPF, dans laquelle se réinstallent les nationalistes pachtounes de l’ANP[3]. Pourtant laïc, ce mouvement n’en signe pas moins un accord de cessez-le-feu avec le TNSM, en mai 2008 (puis en février 2009) : en échange de la réouverture des écoles de filles, la justice « en vertu de la charia » (incluant le rétablissement de tribunaux islamiques) est instaurée dans quatre districts de la division de Malakand (celle à laquelle appartient le district de Swat).

De son côté, le gouvernement fédéral essaie de de favoriser la création de « lashkar » (milices) anti-talibanes, en jouant sur certaines rivalités tribales ancestrales : c’est le cas de la tribu du mollah Nazir, historiquement hostile aux Mehsud, qui a chassé leurs alliés ouzbeks du sud-Waziristan en 2007. Ce faisant, le pouvoir essaie de créer des dissensions entre des groupes qui, tout en étant favorables à l’instauration de la charia, honnissent le rigorisme d’inspiration wahhabite et la brutalité des talibans. Mais ces initiatives et ces trêves s’avèrent aussi fragiles que les précédentes. Face à une insurrection qui en profite pour étendre son territoire, l’armée pakistanaise procède, pour la première fois, à des frappes aériennes : en août 2008, elle bombarde le district de Bajaur. En parallèle, le gouvernement accepte que les Etats-Unis envoient des spécialistes former ses troupes à la contre-insurrection, alors que la tension entre les deux armées est de plus en plus vive : des soldats pakistanais en arrivent ainsi à tirer des coups de semonce contre des hélicoptères de l’OTAN entrés dans l’espace aérien des zones tribales. La haute hiérarchie militaire nourrit en effet des rancœurs vis-à-vis d’un pays l’ayant abandonnée après l’avoir choyée, tandis qu’un nombre croissant d’officiers, dont certains ont d’abord été combattants en Afghanistan, est sensible au discours islamiste[4].

[1] En août 2017, la justice condamnera à 17 ans de prison deux responsables de la police locale pour « négligence criminelle », lancera un « mandat d’arrêt perpétuel » contre Musharraf (parti en exil à Dubaï) et relaxera cinq jeunes islamistes détenus depuis l’attentat.

[2] Armée de l’islam, fondée en 2004.

[3] Le Parti Awami national (NAP en anglais) a été refondé en 1986 sous le nom de Parti national Awami (ANP)

[4] Les thèses islamistes auraient séduit environ 30 % des officiers de l’ISI et un peu moins dans l’armée.

Une lutte à géométrie variable contre les talibans

En août 2008, Musharraf doit démissionner de la présidence de la République, menacé d’une procédure pour « mauvaise administration et violation de la Constitution », en l’occurrence le limogeage de juges et l’instauration de l’état d’urgence en 2007. Le mois suivant, c’est le veuf de Benazir, Asif Ali Zardari, qui est élu chef de l’État par les parlementaires fédéraux et régionaux. Honni de la hiérarchie militaire, il accumule les revers politiques en 2009 : face à l’imminence d’une immense marche nationale de l’opposition, et sous la pression de l’État-major, il doit réintégrer les juges déchus de la Cour Suprême et rendre sa liberté au Pendjab, qu’il avait mis sous tutelle. En juillet, il voit Sharif être blanchi des accusations d’enlèvement et de terrorisme remontant au coup d’État militaire de 1999. En avril 2010, Zardari doit enfin se résoudre à laisser son propre parti voter, avec l’opposition, un retour à une Constitution d’essence parlementaire : les pouvoirs du Président se retrouvent réduits au profit du Premier ministre ou de la magistrature, tandis que les militaires conservent la main sur les grands dossiers stratégiques.

Sur le terrain, l’armée a marqué des points en reprenant toute la vallée de Swat en juin 2009, entraînant le déplacement de trois millions de personnes, une crise humanitaire sans précédent depuis la Partition. En août suivant, le chef du TTP est tué par des missiles américains. Il est finalement remplacé par un membre de sa Confédération tribale, homme fort de l’agence d’Orakzai, mais cette nomination ne fait pas l’unanimité, puisque c’est une autre branche du mouvement qui contrôle le sud-Waziristan. Face à ces revers, les insurgés multiplient leurs attaques, visant des locaux du Programme alimentaire mondial (PAM) à Islamabad, un convoi militaire près de la vallée de Swat, le siège régional de l’Agence régionale d’investigation à Lahore et même le QG de l’armée, en plein cœur de Rawalpindi.

Mais, contrairement aux espoirs des talibans, ces attentats ne dissuadent pas le pouvoir d’intervenir contre eux, bien au contraire : en octobre 2009, l’armée lance une offensive sans précédent au sud-Waziristan, en n’attaquant que les « mauvais talibans » du TTP – et leurs alliés Ouzbeks du MIO – c’est-à-dire ceux qui s’en prennent à l’État pakistanais et à ses représentants ; en revanche, elle ménage les « bons talibans », autrement dit les groupes qui lui servent à mener des guerres par procuration en Afghanistan ou contre l’Inde : c’est le cas des tribus Ahmadzaï de mollah Nazir au sud-Waziristan, ainsi que des troupes de Gul Bahadur (qui héberge le réseau Haqqani) au nord-Waziristan et des dissidents de la tribu Mehsud. Le savant distinguo opéré par le pouvoir entre les différentes factions s’avère toutefois des plus ténus puisque, en septembre 2009, une réunion tenue à Khost, en Afghanistan, rassemble Nazir et Bahadur, ainsi que le fils Haqqani et le chef du TTP[1].

Malmenés au sud-Waziristan, les talibans pakistanais répondent par une nouvelle vague d’attentats, sur un marché de Peshawar (une centaine de morts, dont presque la moitié de femmes et d’enfants), puis contre les locaux de l’ISI dans la même ville. Ils visent aussi les chefs et sages tribaux (« barbes grises ») chargés de mettre en place des milices anti-talibanes et de contrôler les zones libérées par l’armée. Les actions, parfois perpétrées lors de funérailles, sont commises par des kamikazes de toutes natures, tels que des femmes en burqa ou un adolescent en uniforme d’écolier. Elles n’épargnent pas l’US Army dont les drones – décollant parfois d’une base du Baloutchistan – frappent sans ménagement les groupes insurgés[2] : en février 2010, trois instructeurs américains formant les garde-frontières à la contre-insurrection sont assassinés dans un district, supposé pacifié, près de la vallée de Swat, alors qu’ils se rendaient à l’inauguration d’une école de filles, rasée par les talibans. Bien que les États-Unis n’épargnent pas les factions « ménagées » par Islamabad, le pouvoir pakistanais donne de nouveaux gages à son allié : ce même mois de février, une opération conjointe de leurs services permet d’arrêter le mollah Baradar, considéré comme le chef militaire des talibans afghans, bien que sans doute tombé en disgrâce. L’arrestation a lieu à Karachi, où l’état-major des talibans d’Afghanistan, basé à Quetta, semble se redéployer, de crainte que les drones américains ne s’arrêtent pas aux zones tribales et frappent aussi ses implantations du Baloutchistan.

En août 2010, les régions traversées par l’Indus sont frappées par des inondations meurtrières, accentuées par la déforestation et l’irrigation sauvages, qui illustrent crûment l’incurie du pouvoir fédéral : à l’exception de l’armée, l’administration fait la preuve de son inefficacité, ce dont profitent les mouvements islamistes qui distribuent des aides sur le terrain.

En mai 2011, les suspicions de complicité entre l’ISI et al-Qaida sont illustrées par la mort d’Oussama ben Laden sur le sol pakistanais : le chef djihadiste est exécuté par un commando aéroporté des forces spéciales américaines, venu d’Afghanistan, dans la propriété qu’il occupait, depuis cinq ans, à Abbottabad, une ville comptant trois régiments de l’armée pakistanaise et même une académie militaire. Par craintes de fuites, les États-Unis n’informent d’ailleurs les autorités pakistanaises qu’une fois l’opération « Geronimo » terminée. C’est en revanche avec leur coopération que le responsable des opérations extérieures d’al-Qaida est arrêté en septembre à Quetta. Mais les relations entre les deux « alliés » restent empreintes de méfiance et volent en éclats quand une vingtaine de soldats pakistanais sont tués par erreur, en novembre, lors du bombardement de deux postes-frontières par des engins de l’OTAN dans la zone tribale de Mohmand. En représailles, Islamabad expulse les conseillers anti-terroristes américains, ferme (temporairement) l’approvisionnement des forces de l’Alliance atlantique via son territoire et interdit aux États-Unis d’utiliser le sol pakistanais comme rampe de lancement de leurs drones. Par ricochet, le Pakistan accentue sa coopération avec la Chine, parfois contre l’avis des populations locales (cf. Baloutchistan) : le projet pékinois de « nouvelles routes de la soie » prévoit en effet de forts investissements dans le pays, entre la province du Xinjiang et la façade maritime pakistanaise, afin d’offrir aux exportations chinoises une alternative à la longue route passant par le détroit de Malacca[3].

C’est dans ce contexte que survient, en décembre 2011, le scandale du « mémogate », selon lequel Zardari aurait sollicité l’aide des États-Unis pour empêcher l’armée de reprendre le pouvoir, en échange d’une coopération accrue contre les sanctuaires d’al-Qaida et d’un contrôle accentué sur le programme nucléaire pakistanais. Bien qu’il se défende d’être mêlé à cette affaire, le Président est plus que jamais affaibli : fragilisé par les profondes rivalités qui opposent ses alliés du MQM et de l’ANP, il doit aussi faire face aux manifestations monstres que réunit, à Lahore puis Karachi, l’étoile montante de l’opposition, l’ancien champion de cricket Imran Khan. Jusqu’alors confidentiel, son Mouvement du Pakistan pour la justice (PTI, Tehreek-e-insaf) rallie de nombreux ténors du PPP et des deux Ligues musulmanes.

La violence islamiste, elle, ne faiblit pas. En décembre 2012, elle prend pour cible des campagnes de vaccination contre la poliomyélite, en différents endroits du Sind et de la province de Khyber. Alors que Peshawar est un des plus grands foyers mondiaux de la polio, des imams s’opposent à un vaccin dont ils affirment, à tort, qu’il contient du porc et vise à affaiblir les musulmans en les rendant infertiles. Circonstance aggravante : c’est par le biais d’une de ces campagnes de vaccination que ben Laden aurait été repéré.

[1] Les mêmes mouvements insurgés afghano-pakistanais créent une alliance commune en décembre 2011, en présence de représentants du mollah Omar et d’émissaires d’Al-Qaida.

[2] Entre 2004 et 2009, une frappe de drones aurait eu lieu chaque semaine en moyenne

[3] En visite officielle au Pakistan en 2015 – la première de ce niveau depuis 2006 – le Président chinois signe une cinquantaine de protocoles d’accord pour un montant de 28 milliards $, en particulier pour la réalisation d’infrastructures de production et d’acheminement d’énergie.

L’éternel retour des Sharif

Alors que les deux Premiers ministres nommés par Zardari sont poussés successivement à la démission, début 2012 puis près d’un an plus tard, des manifestations monstres éclatent début 2013 dans tout le pays. Dirigées par un religieux d’inspiration soufie, elles exigent la mise en place d’un gouvernement intérimaire, formé de juges et de militaires, accréditant la thèse d’une alliance passée par l’armée, la justice et les islamistes modérés contre le PPP. La combinaison s’avère gagnante puisque le parti présidentiel subit une déroute aux législatives et provinciales de mai suivant, après avoir dû affronter moult scandales et s’allier contre nature pour aller jusqu’au bout de son mandat (par exemple avec le PML-Q de Musharraf[1]). Le scrutin est suivi par 60 % des électeurs, le taux le plus élevé depuis 1977, malgré la violence déclenchée par les talibans pakistanais contre des candidats laïcs (800 militants de l’ANP tués en cinq ans), mais aussi contre des partis islamistes membres de la coalition au pouvoir[2]. Le PML-N arrive en tête, loin devant le PTI d’Imran Khan (qui remporte la province pachtoune) et le PPP (qui parvient à sauver son fief du Sind). Sharif devient Premier ministre pour la troisième fois de sa vie et fait élire un proche comme successeur de Zardari à la présidence de la République. A la demande des Américains, désireux d’engager au plus vite un processus de paix en Afghanistan pour retirer leurs troupes de ce pays, Sharif et l’armée libèrent le mollah Baradar en septembre 2013, celui-là même que l’ISI avait arrêté en 2010 parce qu’il avait osé entamer des discussions avec le régime « illégitime » de Kaboul.

Alors que la violence islamiste ne faiblit pas – en juin 2013, dix alpinistes étrangers et leur guide sont tués dans un camp de base himalayen du Gilgit-Baltistan – le chef du TTP est victime d’un drone américain dans le nord-Waziristan en novembre 2013, comme son prédécesseur quatre ans plus tôt. Son successeur est l’ancien chef du TNSM, passé aux talibans, mollah Fazlullah. Malgré son surnom de « boucher de Swat », il entreprend de négocier avec le gouvernement, ce qui accroit la fragmentation du TTP en factions divergeant sur les plans ethnique, tribal, culturel et tactique. Affaibli, le mouvement décrète une trêve unilatérale en mars, mais elle violée par ses propres dissidents : les combats fratricides qui en résultent dans les zones tribales du nord-ouest font plusieurs dizaines de morts en quelques semaines. Les négociations étant dans l’impasse, le gouvernement finit par lancer plusieurs dizaines de milliers de soldats à l’assaut du nord Waziristan, en juin 2014, alors que le TTP poursuit son fractionnement : ses dissidences, ainsi que la tribu des Mehsud, font allégeance à l’État islamique irako-syrien[3], qui reçoit aussi le soutien du MIO et du Lashkar-e-Jhangvi. Le mouvement taliban pakistanais se retrouve divisé en trois mouvances : deux affiliées à al-Qaida – celle de Fazlullah qui discute avec le pouvoir et une seconde qui refuse toute négociation – et une liée à l’EI.

Politiquement, le répit dont bénéficie Sharif est de courte durée. En août 2014, des dizaines de milliers de manifestants campent devant le Parlement pour demander sa démission. Tournant à l’affrontement mortel avec l’armée, la fronde s’étend à Lahore. Elle est menée par deux leaders a priori opposés : Imran Khan, plutôt conciliant vis-à-vis des talibans et un prédicateur qui dirige, depuis le Canada, le mouvement Barelvi, rival de l’école déobandi, depuis leur naissance conjointe à la fin du XIXème siècle[4]. Bien qu’elle s’en défende, l’armée est suspectée de téléguider le mouvement, présenté comme l’incarnation d’un islam tolérant, car elle ne goûte ni la volonté du Premier ministre d’accroître les pouvoirs des civils (et de poursuivre Musharraf), ni sa participation à la cérémonie d’investiture de son homologue indien, Narenda Modri, en mai 2014.

Deux mois après l’attribution du prix Nobel de la paix à une adolescente Pachtoune, Malala Yousafzai, survivante d’un attentat dans son bus de la vallée de Swat où elle militait en faveur de l’éducation des filles, le pays est frappé en décembre 2014 par un attentat d’une sauvagerie inégalée. Plus de 150 personnes, surtout des jeunes, sont méthodiquement exécutées d’une balle dans la tête à l’intérieur d’une école de Peshawar largement fréquentée par des enfants de militaires. Le choc est tel qu’il provoque une union sacrée entre les partis, ainsi qu’entre l’État fédéral et les gouvernements provinciaux. Tous s’accordent pour combattre le fléau islamiste, en commençant par un recensement des madrasas (dont le nombre serait passé de 4 500 en 1999 à plus de 200 000 en 2014, dont de nombreuses clandestines, avec des financements arabes). Les pendaisons sont rétablies et, début janvier 2015, la Constitution est amendée par le Parlement, afin de permettre aux tribunaux militaires de juger les terroristes. Ceux-ci poursuivent pourtant leur dérive, en particulier après que Modri assiste, fin 2015, à une cérémonie privée organisée par Sharif près de Lahore, la première visite d’un chef de gouvernement indien au Pakistan depuis douze ans. Une semaine plus tard, les islamistes attaquent une importante base aérienne du Pendjab indien, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière pakistanaise. En janvier 2016, un fait sans précédent se produit au nord de Peshawar : la population décroche ses propres armes pour déloger des talibans dissidents d’une Université.

Le même groupe, Jamaat ul-Ahrar, revendique l’attentat-suicide qui, deux mois plus tard, vise des enfants chrétiens jouant dans un parc de Lahore, mais qui fait de nombreuses victimes musulmanes. Commis dans la capitale de l’État dirigé par le propre frère du Premier ministre, l’attentat visait à lui faire retirer un projet de loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes. Ce jusqu’au-boutisme fait écho au recul territorial des insurgés à la frontière afghane : la totalité des zones tribales sont reprises par l’armée en avril 2016, à l’issue d’années de combats ayant causé la mort de 34 000 combattants islamistes, 23 000 civils et 7 000 membres des forces de sécurité et ayant déplacé plusieurs millions de personnes.

Dès mars 2017, le Pakistan lance la construction d’une clôture barbelée équipée de capteurs le long de sa frontière avec l’Afghanistan, depuis les contreforts du Karakorum jusqu’à la mer d’Oman, à l’exception de 300 km dans les zones très montagneuses du nord, ainsi qu’entre le sud-Waziristan et le Baloutchistan. L’ampleur du chantier est telle que la priorité est donnée aux 1 200 km longeant les zones tribales, afin de démontrer que l’armée ne soutient pas les insurgés. Pour ne pas irriter le voisin afghan, la clôture doit être majoritairement construite en deçà de la ligne Durand, sauf dans le désert du Baloutchistan où elle épouse le tracé controversé entre les deux pays. Ceci provoque quelques affrontements avec les forces de sécurité afghanes, qui défendent le territoire national, mais aussi les différents trafics illégaux auxquels ils sont parfois mêlés.

[1] Rentré au Pakistan en mars 2013, Musharraf est inculpé du meurtre de B. Bhutto en août suivant puis, en mars 2014, de haute trahison pour l’instauration de l’état d’urgence en 2007. Il se réfugie à Dubaï.

[2] L’année suivante, le chef du JUI-F réchappe d’un attentat à la bombe à Quetta.

[3] En janvier 2015, l’EI (Daech) fait d’un ex-porte-parole des talibans pakistanais le gouverneur de de son Califat islamique au Khorasan, c’est-à-dire son représentant dans l’espace afghano-pakistanais.

[4] Le barelvisme a été fondé pour défendre les traditions soufies du sous-continent indien, tout en étant proche de l’école hanafite.

Khan, ascension et chute d’un champion sous tutelle

En juillet 2017, Sharif finit par être destitué de son poste, par la Cour suprême, pour des faits de corruption révélés dans le cadre d’un scandale international dit des « Panama papers »[1]. L’affaire constitue une revanche pour les militaires qui jouent plus que jamais la carte du sunnisme radical. En novembre 2017, l’armée refuse d’intervenir contre les milliers de manifestants islamistes – notamment soufis – qui refusent tout amendement dans la prestation de serment que doivent effectuer les candidats aux élections[2]. Le projet est finalement retiré et le ministre de la Justice contraint à la démission. Quelques jours plus tôt, la justice avait libéré l’organisateur présumé des attentats de 2008 à Bombay, membre de la « vitrine » caritative du LeT. Accusant le Pakistan de jouer un double jeu vis-à-vis des islamistes[3], les Américains décident de cesser leur aide militaire en janvier 2018. Pourtant, les coups portés par l’armée aux bases territoriales de l’insurrection font notablement baisser la violence dans le pays. Elle ne disparait pas pour autant, d’autant que les groupes liés à l’Etat islamique (Daech) ont pris le relais à partir de 2015 : une nouvelle vague d’attentats frappe ainsi le pays à l’occasion des élections législatives de 2018, le plus meurtrier frappant près de 150 personnes lors d’un meeting du Parti baloutche Awami.

Ce scrutin législatif est largement remporté par le nouveau « chouchou » des militaires, Imran Khan : accusé d’avoir bénéficié de fraudes (dépouillement très lent, refus d’accès à certains bureaux d’observateurs pro-Sharif), son PTI arrive loin devant le PML-N (qui conserve d’extrême justesse son bastion du Pendjab) et le PPP. Faute de majorité absolue, il doit s’allier avec des indépendants mais aussi avec des petits partis tels que MQM et des formations islamistes (parfois affilées à des groupes armés[4]). Issu d’une famille aisée du Pendjab, Imran Khan devient le premier Pachtoun à prendre la direction d’un gouvernement. Auto-proclamé champion de la lutte anti-corruption et tenant d’une ligne islamo-nationaliste, distante des Etats-Unis, l’ancien play-boy se présente comme un musulman « born again » : il prône l’instauration d’un État-providence islamique, sur le modèle de ce qu’il applique dans la province de Khyber en faveur des écoles, de la santé et de la police. Ses quelques volontés d’ouverture se heurtent aux milieux extrémistes, y compris soufis : en septembre, il doit ainsi renoncer à s’entourer d’un éminent économiste de confession ahmadie, sous la pression du Tehrik-e-Labbaik Pakistan (TLP) issu du barelvisme ; né en 2015, ce parti est également en pointe contre la libération de la chrétienne Asia Bibi, accusée de blasphème par des femmes de son village.

La légitimité d’Imran Khan se retrouve de nouveau contestée en novembre 2019 : Islamabad voit en effet converger une « marche de la liberté » de plusieurs milliers de manifestants venus de Karachi, de Peshawar et d’autres villes du pays, à l’instigation du principal parti islamiste (le JUI-F ou Fazl, faction la plus importante du JUI). Rejoint par les partis des clans Bhutto et Sharif, le mouvement réclame le départ du Premier ministre qui, malgré l’obtention de prêts divers (de la part du FMI, mais aussi des alliés chinois et saoudiens), ne parvient pas à enrayer la crise économique qui frappe le pays… et n’épargne que l’armée. Celle-ci conserve en effet l’intégralité de son pouvoir : en janvier 2020, elle obtient que le nouveau Président de la Cour suprême annule la condamnation à mort prononcée le mois précédent contre Musharraf (une condamnation sans précédent contre un militaire de haut rang). L’État-major obtient un deuxième succès politique avec la prolongation du mandat de son chef, artisan de l’arrivée de Khan au pouvoir, alors qu’il était atteint par la limite d’âge légale et que le chef du gouvernement voulait remplacer par un proche.

Entretemps, en novembre 2019, le Pakistan a toutefois accédé à une demande de longue date de l’Inde : l’entrée en service d’un « couloir de la paix », fait de pont et de grillages, permettant aux Sikhs indiens de se rendre, avec un simple permis et non plus un visa, jusqu’au mausolée du fondateur de leur religion, situé en territoire pakistanais à quelques kilomètres de la frontière. Même si l’initiative n’est pas dénuée d’arrière-pensées – l’ISI étant suspectée d’utiliser certains groupuscules sikhs pour commettre des actions armées au Cachemire – Islamabad se dit également prêt à faciliter l’accès d’Indiens à des sites hindous ou bouddhistes situés sur son sol, dans la droite ligne de la « diplomatie de la religion » que prône le premier ministre indien. Mais celui-ci exclut toute reprise d’un dialogue avec le Pakistan, tant que les cerveaux de l’attentat de Bombay n’y auront pas été arrêtés et jugés.

Maintenu à flots économiquement par les pays du Golfe, le FMI et la Chine – qui, ayant besoin de stabilité, ne goûte guère les liaisons dangereuses entretenues par les militaires pakistanais avec les islamistes – le gouvernement d’Islamabad prend de nouvelles mesures contre les extrémistes sunnites : la Jamaat ud-Dawa est interdite en avril 2019 et le chef du LeT arrêté en juillet suivant (après avoir été remis en liberté en novembre 2017, au terme de onze mois de résidence surveillée). Tous sont accusés de financer le terrorisme au travers de trusts et d’organisations à but non lucratif. Mais le double discours des autorités n’est pas fini pour autant : en juin 2020, le Premier ministre justifie son sobriquet de « Taliban Khan » en affirmant que ben Laden est mort en « martyr », lors d’un discours prononcé devant l’Assemblée nationale sur l’état des relations entre Islamabad et Washington. En avril 2021, le régime opère un nouveau revirement en décidant d’interdire le TLP, porte-drapeau de la lutte anti-blasphème qui exige l’expulsion de l’ambassadeur de France, après que le chef de l’État français a défendu le droit à la caricature, même s’agissant du prophète : tout en affirmant qu’il s’agit là « d’offenses » faites à tous les musulmans, I. Khan fait arrêter le chef du parti, au titre des lois antiterroristes, ce qui provoque de très violentes manifestations, en particulier à Lahore (au moins quatre policiers tués). Soucieuse de redorer son blason international dans un contexte de grave crise économique, Islamabad a même accepté que l’ISI rencontre son homologue indien, en janvier à Dubaï, pour évoquer les moyens de faire baisser la tension au Cachemire. Celle-ci reste néanmoins vive, tandis que se multiplient les opérations contre les projets du corridor économique sino-pakistanais (CPEC) censé relier le Xinjiang chinois à la mer d’Arabie. Elles se déroulent à Karachi, au Baloutchistan (cf. Encadré) et même dans la province du Khyber Pakhtunkhwa : en juillet, neuf ressortissants chinois sont tués dans un attentat contre un bus desservant le chantier du barrage de Dassu.

En novembre, après la reconquête du pouvoir par les talibans en Afghanistan, le gouvernement pakistanais instaure un cessez-le-feu avec ses propres talibans. Mais, estimant que le pouvoir n’a pas respecté ses promesses (notamment de libération de certains prisonniers), le TTP rompt la trêve. Accusant le régime de Kaboul de lui offrir un refuge, Islamabad procède à des éliminations ciblées de cadres islamistes et à des bombardements de villages dans les zones frontalières afghanes. En avril 2022, lâché par l’état-major, la Cour suprême, ses alliés et même une partie de ses propres députés, I. Khan est emporté par une motion de censure déposée par l’ensemble de l’opposition. Contestant ce renversement, derrière lequel ils voient la main des États-Unis, les élus du PTI boycottent le vote du Parlement qui investit le chef du PML-N, Shehbaz Sharif, comme nouveau Premier ministre : frère cadet de Nawaz (réfugié à Londres depuis les poursuites lancées contre lui), il forme un gouvernement avec ses rivaux du PPP, mais sans le JUI-F qui réclame des élections anticipées. Confronté à la popularité dont Khan continue à bénéficier, notamment au Pendjab où le PTI remporte des élections provinciales, le pouvoir engage des poursuites judiciaires à son encontre : il est notamment accusé d’avoir bénéficié de fonds étrangers pour financer son parti.

Une nouvelle preuve de l’incurie des gouvernements successifs est apportée à la fin de l’été : provoquées par une fonte accélérée des glaciers et une mousson capricieuse, des crues gigantesques inondent la moitié des districts du pays et détruisent 90 % des champs de coton, matière première majeure de l’industrie pakistanaise. Aucune des préconisations qui avaient été formulées après les inondations de 2010 n’a été prise en compte, notamment en termes d’urbanisme et d’infrastructures. La catastrophe conduit les Américains à apporter leur aide au pays, dans le cadre d’une reprise générale de leur coopération avec le nouveau régime, en particulier dans le domaine militaire. En mai déjà, le fils de Benazir Bhutto, nommé ministre des Affaires étrangères, avait choisi les États-Unis comme destination de sa première visite officielle, sans que le Pakistan ne renonce pour autant à ses liens étroits avec la Chine. Convaincu que les Américains ont tout fait pour l’évincer, Khan prend à l’automne la tête d’une « longue marche », entre Lahore et Islamabad, en vue d’obtenir des élections anticipées. Il y est victime d’une tentative d’assassinat qui se solde par une blessure. Dans sa dénonciation de la corruption, il bénéficie de fuites fiscales, selon lesquelles le chef d’État-major – sur le départ – et sa famille se seraient considérablement enrichis durant son passage à la tête de l’armée. Mais Khan lui-même n’est pas exempt de reproches : la justice le poursuit pour ne pas avoir déclaré les cadeaux reçus pendant son mandat de Premier ministre, ni les bénéfices réalisés en les vendant. Les tentatives du pouvoir pour l’arrêter, dans sa maison de Lahore, se traduisent toutefois par des échecs, les forces de l’ordre se heurtant à ses partisans.

[1] Rentré d’exil pour dynamiser la campagne électorale de son parti en juillet 2018, Sharif est aussitôt incarcéré.

[2] Mahomet n’y était plus désigné comme « le dernier prophète », ce qui constituait une concession aux Ahmadis qui en reconnaissent d’autres.

[3] Islamabad est notamment suspecté d’avoir réactivé, en 2013, le JeM, pourtant interdit en 2002, après avoir été expulsé d’Afghanistan par les talibans, à la suite d’accrochages avec le HuM et le LeJ.

[4] Considéré comme l’instigateur des attentats de Bombay, l’ancien chef du LeT (plusieurs fois emprisonné et libéré) s’est présenté, sans être élu, à Lahore comme candidat de la Milli Muslim League, fondée en 2002.

Une instabilité qui n’en finit pas

De son côté, le TTP annonce la reprise de ses actions dans tout le pays, cinq mois après avoir signé une trêve, plus ou moins respectée, sous le parrainage des talibans afghans. Le mouvement ambitionne, en particulier, de transformer les zones tribales de la province de Khyber en émirat islamique. A la fin du mois de janvier 2023, la capitale provinciale, Peshawar, est touchée par un nouvel attentat-suicide : plus de quatre-vingt personnes, en quasi-totalité des policiers, sont tuées alors qu’elles priaient dans une mosquée située à l’intérieur du quartier-général de la police. L’affaire envenime un peu plus les relations d’Islamabad avec son voisin afghan, accusé d’inaction voire de complicité avec les insurgés pakistanais : en février, des échanges de tirs éclatent entre forces frontalières sur le poste de Torkham, un des points de passage les plus fréquentés.

En avril, Imran Khan obtient un succès dans la lutte qu’il mène contre le pouvoir : la Cour suprême ordonne la tenue d’élections rapides dans la province du Pendjab, désavouant le gouvernement qui souhaitait les faire coïncider avec les législatives à l’automne. Khan avait dissous l’assemblée provinciale en janvier, comme celle du Khyber Pakhtunkhwa, pour forcer le régime à retourner devant les électeurs. Mais, sous le coup d’une centaine de procédures judiciaires, le chef du PTI est arrêté par des rangers, en mai, en pleine comparution devant la Haute Cour d’Islamabad. Son placement en détention provisoire provoque des émeutes dans la plupart des grandes villes du pays : à Rawalpindi, ses partisans attaquent le QG de l’armée, que Khan accuse d’avoir planifié sa tentative d’assassinat de novembre précédent. Aux rivalités politiques s’ajoutent des inimitiés personnelles, le nouveau chef d’État-major ayant été démis de fonctions précédentes lorsque Khan dirigeait le gouvernement. L’arrestation de ce dernier ayant été invalidée par la Cour suprême, il est remis en liberté sous caution, mais l’armée ne faiblit pas : après avoir arrêté toute la direction du PTI et des milliers de ses militants, elle parvient à le faire interpeler en août, après sa condamnation à trois ans de prison (trois autres condamnations suivent en une seule semaine, en février 2024 et une autre à 17 ans de réclusion pour abus de confiance et corruption en décembre 2025).

Débarrassé du « cas Khan », le régime d’Islamabad obtient un succès international, avec l’octroi d’un prêt du FMI qui, bien qu’assorti de mesures d’austérité, permet de débloquer des aides de pays du Golfe et des reports de dettes chinoises. Selon certaines sources, le prêt aurait été permis grâce aux ressources provenant de la vente d’armes pakistanaises à l’Ukraine en guerre, vente à laquelle Khan s’opposait, au nom de ses bonnes relations avec la Russie et la Chine. Ces soutiens sont toutefois loin de combler un endettement extérieur estimé à 125 milliards de dollars. Surtout, ils ne sont conditionnés à aucune amélioration dans le recouvrement de l’impôt ou la lutte contre la corruption.

A la fin du mois de juillet, les prémices de la campagne pour les législatives sont endeuillés par un attentat-suicide de l’EI contre un meeting du JUI-F, dans le district de Bajaur : plus de cinquante personnes sont tuées, dont près de la moitié de mineurs. Les djihadistes, qui ont déjà visé des madrasas et intellectuels du parti islamiste, l’accusent de complicité avec l’armée et le pouvoir. Comme prévu par la Constitution, le Parlement est dissous en août et le gouvernement, chargé de préparer le futur scrutin, confié à un Premier ministre intérimaire : un sénateur du Batoutchistan Awami Party (parti populaire), dissidence des Ligues musulmanes devenue la première formation de la province la moins peuplée du pays. A l’encontre du délai de trois mois prévu par la Constitution, les élections sont reportées à janvier 2024, officiellement pour redécouper les circonscriptions en fonction du recensement effectué en mai ; en réalité, le report vise à préparer le retour de Nawaz Sharif, qui revient en octobre, avec un régime de liberté sous caution.

Le même mois, Islamabad annonce l’expulsion de 1,7 million d’Afghans en situation irrégulière (sur 4 millions réfugiés au Pakistan), au motif que le régime de Kaboul sert de base arrière au TTP et que des ressortissants de ce pays sont fréquemment impliqués dans les attentats islamistes. En décembre, un nouveau groupe affilié au TTP, le Tehrik-e-Jihad Pakistan (TJP), revendique le meurtre d’une vingtaine de personnes dans leur sommeil, lors d’un attentat-suicide commis contre un bâtiment militaire d’un district du nord. En janvier 2024, des tensions opposent le Pakistan à l’Iran, au sujet de la lutte contre leurs rebelles baloutches respectifs (cf. Baloutchistan).

Dans la même province, deux attentats de l’EI font une vingtaine de morts en février, la veille de l’ouverture des bureaux de vote pour les élections législatives et provinciales : l’une contre la permanence d’un candidat indépendant, l’autre contre celle d’un membre du JUI-F. De leur côté, les candidats du PTI doivent concourir comme indépendants, sans pouvoir utiliser leur logo traditionnel, alors que la moitié de la population est analphabète. Malgré ces multiples freins, complétés par de très probables fraudes, les partisans de Khan arrivent en tête des législatives (et des provinciales à Khyber), suivies par moins de la moitié des électeurs : les anciens du PTI comptent presque vingt élus nationaux de plus que la Ligue musulmane de Sharif (PML-N, en tête au Pendjab), une quarantaine de plus que le PPP (en tête au Sind) et près de quatre-vingt de plus que le MQM ; le JUI-F (premier ex-aequo au Baloutchistan), le PML-Q et les dissidents du PTI se partagent la quinzaine de sièges restants avec le PML-Z (du fils Zia), deux formations islamiques et cinq partis pachtouns et baloutches. En revanche, le camp de Khan ne pourra pas prétendre à une partie des soixante-dix sièges attribués aux femmes et aux non-musulmans, puisque seuls les partis formellement constitués peuvent bénéficier de leur répartition à la proportionnelle. Les résultats n’en sont pas moins un camouflet pour l’armée, qui comptait sur une nette victoire des frères Sharif et se retrouve avec une Assemblée dans laquelle aucun parti n’est proche de la majorité absolue des sièges. En dépit de son revers, le PML-N est chargé de former le gouvernement. Un accord est rapidement trouvé avec le PPP du clan Bhutto, le MQM et quatre autres partis, en vue de former dirigée par Shehbaz Sharif et non Nawaz, qui préfère rester au second plan et préparer la suite. Ainsi, sa fille doit devenir cheffe du gouvernement du Pendjab.

En mars, après la mort d’une demi-douzaine de soldats au nord-Waziristan, l’aviation pakistanaise bombarde des zones frontalières en Afghanistan, tuant huit femmes et enfants. Depuis le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan, le TTP s’est renforcé : il a réintégré des groupes dissidents, renforcé ses relations avec al-Qaida, noué des liens avec les séparatistes baloutches et bénéficié de la libération de militants par le pouvoir de Kaboul. Selon un rapport de l’ONU (paru en juillet 2024), les talibans afghans laissent s’entraîner sur leur sol quelque 6 500 talibans pakistanais, auxquels ils fournissent aussi des armes ; Kaboul dément et accuse Islamabad d’héberger les combattants de l’EI au Khorasan. Résultat : l’année 2024 a été la plus meurtrière en près d’une décennie au Pakistan, avec plus de 1 600 morts dans les attaques du TTP, dont 685 membres des forces de sécurité.

Ces évènements s’ajoutent aux attentats au Baloutchistan et aux heurts communautaires et politiques : en novembre, quatre paramilitaires sont tués lors d’une marche de partisans d’Imran Khan sur Islamabad. Au second semestre 2024, le district de Kurram (dans la province de Khyber) connaît une flambée de violences à caractères religieux, tribal et foncier entre sunnites et chiites : bien que majoritaires, ces derniers s’affirment victimes de discriminations et d’attaques constantes. En février-mars 2025, la province de Khyber est victime d’attaques mortelles revendiquées par le groupe Hafiz Gul Bahadur, une organisation soutenant le pouvoir de Kaboul, ou attribuées à l’EI-K : c’est le cas de l’attentat-suicide commis contre la madrasa d’Akora Khattak, considérée comme « l’université » formant les cadres talibans afghans et pakistanais.

En avril 2025, les relations se dégradent de nouveau avec l’Inde, à la suite du massacre d’une vingtaine de touristes par des islamistes au Cachemire indien. New-Delhi suspend l’application du traité signé, en 1960, sur le partage des eaux de l’Indus et de ses affluents (dont l’amont compte de nombreux barrages et réservoirs indiens). Quelques jours plus tard, l’aviation indienne bombarde des sites présentés comme liés au J-e-M et au L-e-T (dont une mosquée) aux Cachemire et Pendjab pakistanais, ainsi qu’un barrage hydroélectrique ; le Pakistan répond par des tirs d’artillerie. Après quelques jours d’affrontements, les deux pays conviennent d’un cessez-le-feu immédiat.

En juillet, le chef du PTI et une centaine d’autres partisans d’Imran Khan sont condamnés à dix ans de prison pour incitation à la violence et aux émeutes, sans qu’ils aient tous participé aux manifestations ayant agité le pays en 2023.