89 342 km²

Monarchie constitutionnelle

Capitale : Amman

Monnaie : dinar jordanien

Environ 10 millions de Jordaniens

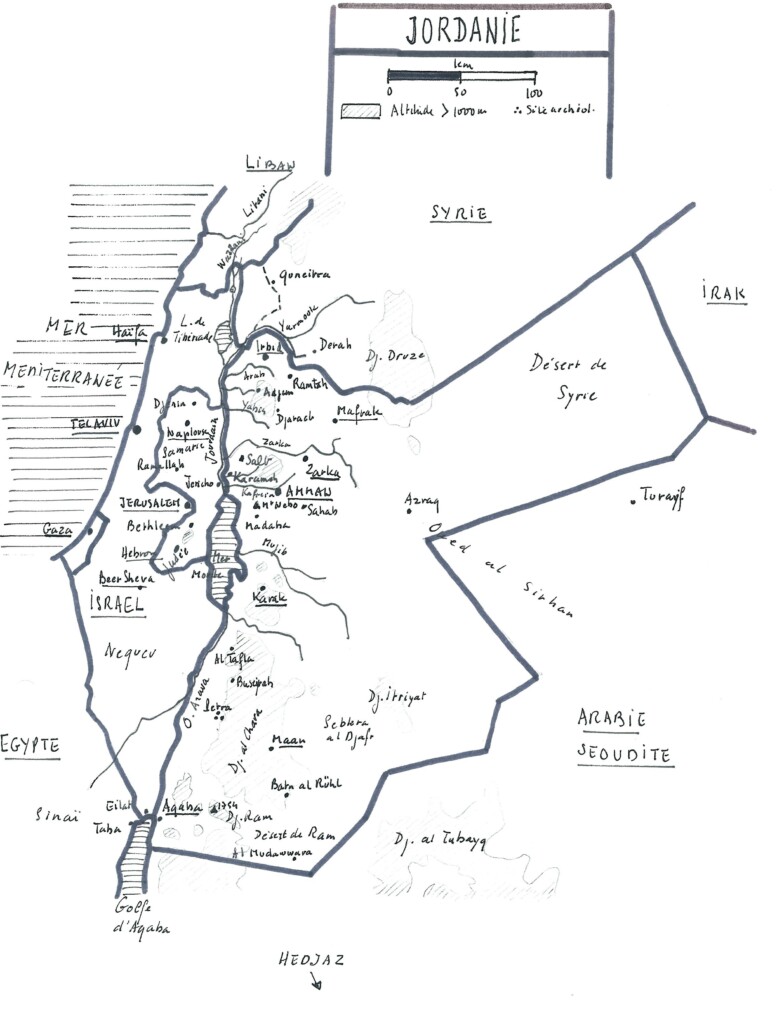

La Jordanie partage près de 1 540 km de frontières terrestres avec quatre pays : la Syrie (375) au nord, Israël-Palestine (près de 240) à l’ouest, l’Arabie saoudite (plus de 740) au sud et l’Irak (un peu plus de 180) à l’est.

Elle est composée à 80 % d’un plateau aride et d’une région montagneuse à l’ouest (culminant à un peu plus de 1800 m, tandis que la mer Morte constitue son point le plus bas). Elle est séparée d’Israël et de la Palestine par les vallées du Grand Rift et du Jourdain. Au sud, le pays compte une vingtaine de kilomètres de littoral sur le golfe d’Aqaba. Doté de très peu d’eau, il importe plus de 90 % de son énergie. Les trois plus grandes villes (dont Amman où vit un Jordanien sur deux) sont situées au nord- ouest.

La population est à 98 % arabe, la part des Palestiniens oscillant entre 45 et 60%. Les 2 % restant sont essentiellement Caucasiens (Tcherkesses, Arméniens, Tchétchènes) ou encore Turkmènes… S’y ajoutent plusieurs centaines de milliers de réfugiés syriens.

La population est à 97 % musulmane (en quasi-totalité sunnite) et à 2 % chrétienne (surtout orthodoxe).

- De la formation de la Jordanie à la perte de la Cisjordanie

- De Septembre noir à la reconnaissance de l’OLP

- Une paix délicate avec Israël

- L’avènement d’Abdallah II

- Spectre du conflit syrien et raidissement du régime

En 1920, quand les Anglais et les Français s’entendent pour se répartir les mandats de la Société des nations, ils mettent fin au projet de grand « Royaume arabe » que les Britanniques et leur émissaire, T.E Lawrence, avaient promis à la dynastie Hachémite[1], alors au pouvoir dans le Hedjaz, en échange de son soutien contre les Ottomans. Toutefois, Londres s’efforce d’honorer une partie de sa promesse et attribue deux royaumes, semi-autonomes, à des fils de Hussein, le chérif hachémite de La Mecque : c’est ainsi que la rive orientale du Jourdain est confiée au prince Abdallah – au lieu d’être incorporée à la Palestine, également sous mandat britannique – tandis que l’Irak échoit à son frère Fayçal, qui a été chassé de Syrie). N’ayant pas renoncé à la perspective d’un Etat plus vaste, le jeune souverain dénomme d’abord son territoire « Emirat de l’Orient arabe », avant de le rebaptiser Emirat de Transjordanie, à la demande du tuteur anglais. En 1925, le pays s’étend avec Aqaba (sur la Mer rouge) et le district de Ma’an. Trois ans plus tard, il se dote d’une Constitution, puis d’un Parlement.

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, Abdallah réclame l’indépendance de son Etat, en récompense du rôle actif que sa « Légion arabe » (constituée avec des volontaires de la région) a joué auprès des troupes anglaises au Proche-Orient. Le mandat britannique se terminant le 22 mars 1946, l’indépendance de la Transjordanie est proclamée deux mois plus tard. Mais une difficulté de taille attend Abdallah 1er : rallier à une identité « transjordanienne » des notables et des tribus autochtones qui ne se reconnaissent ni dans sa dynastie (originaire d’Arabie), ni dans son administration, laquelle est majoritairement composée de fonctionnaires venant de Palestine, du Hedjaz, de Syrie, du Liban, du Caucase et d’Afrique du Nord. Les résistances sont d’autant plus vives que le Palais accorde la nationalité transjordanienne à toute personne apportant au souverain et au pays les compétences dont ils ont besoin. Des soulèvements éclatent ainsi dans le nord et ne cessent qu’après l’intervention des avions de combat et des troupes au sol que Londres a laissés dans le pays. Au sud, la tribu des Adwan, voisine de la mer Morte, fait le siège de Amman, néanmoins sans violence.

[1] Les Banu Hashim sont la tribu des descendants de l’arrière-grand-père de Mahomet.

De la formation de la Jordanie à la perte de la Cisjordanie

En 1948, la Transjordanie intervient aux côtés des autres armées arabes contre l’Etat que les Juifs viennent de proclamer en Israël. Bien que conclue globalement par une défaite, l’aventure entraine un quasi-doublement de la superficie du royaume, puisqu’il incorpore des territoires qui avaient été promis aux Palestiniens : la ville historique de Jérusalem-est et la Cisjordanie, rive occidentale du Jourdain (cf. Israël et Palestine). En 1950, sa fusion avec la Transjordanie donne naissance à la Jordanie. Mais cette évolution n’a pas fait que doubler la taille du pays : elle a aussi augmenté de moitié sa population, avec l’octroi de la nationalité jordanienne à quelque 790 000 Palestiniens, très majoritairement installés à l’ouest. Ceci déplait d’autant plus aux autochtones que les nouveaux citoyens continuent à privilégier leur identité palestinienne. Accompagnée d’importants déplacements de population de l’ouest à l’est du Jourdain, cette transformation a également des répercussions politiques, puisqu’elle autorise les mouvements agissant en Palestine israélienne à opérer en Jordanie, y compris ceux qui professent des positions panarabes et hostiles à la monarchie hachémite. Dès 1951, cette hostilité se traduit par l’assassinat du roi Abdallah, devant les portes de la mosquée al-Aqsa de Jérusalem.

Son fils, puis son petit-fils lui succèdent. Arrivé au pouvoir en 1952, le nouveau roi Hussein tient compte de la montée du sentiment panarabe au sein de sa population, sentiment qu’a encore conforté la prise de pouvoir du général Nasser en Egypte. Le jeune souverain organise de nouvelles élections législatives et, face au sentiment anti-britannique de son peuple – surtout de sa composante palestinienne – prend deux décisions majeures : en 1955, il refuse d’adhérer au Pacte de Bagdad concocté par Londres dans la région ; l’année suivante, il révoque l’état-major britannique de son armée. En 1957, Hussein doit faire face à une tentative confuse de coup d’Etat militaire, peut-être à connotation communiste. Sorti victorieux de cette crise, grâce à la loyauté de ses troupes de Zarqa, le roi en tire les conséquences : il instaure la loi martiale, mais nomme aussi un authentique transjordanien au poste de Premier ministre[1].

Sur le plan extérieur, Hussein essaie de contrecarrer le mariage que son adversaire syrien vient de célébrer avec l’Egypte, en instaurant une Fédération arabe avec l’autre dynastie hachémite au pouvoir, en Irak. Mais le renversement de cette dernière, en 1958, met fin au projet. La Jordanie normalise aussi ses relations avec l’Arabie saoudite : en 1965, un accord bilatéral réaligne leur frontière commune par un échange de territoires qui permet à Amman de gagner 18 km supplémentaires de côtes sur la mer Rouge. Mais, sous la pression de sa population, le régime jordanien n’en reste pas moins globalement aligné sur l’Égypte : il s’engage donc derrière elle quand Nasser engage une nouvelle guerre contre Israël, en juin 1967. Cette nouvelle défaite des pays arabes est lourde de conséquences pour Amman : non seulement le pays perd la Cisjordanie et Jérusalem-est qui passent sous contrôle israélien, mais il voit arriver plus de 250 000 nouveaux déplacés. Les Palestiniens sont désormais plus d’un million en Jordanie.

[1] Membre d’une influente tribu méridionale, Hazza al-Majali sera assassiné un an après sa nomination.

De Septembre noir à la reconnaissance de l’OLP

Le poids des Palestiniens est tel que le Fatah, principale composante de l’OLP (Organisation de libération de la Palestine) établit son siège en Jordanie. Il y crée même un véritable « Etat dans l’Etat » dans certaines zones, qu’il utilise pour poursuivre la lutte armée contre Israël. Dès 1968, les mouvements insurgés développent une nouvelle stratégie qui va rendre leur cause mondialement célèbre : le détournement, parfois meurtrier, d’avions de ligne, suivi d’un certain nombre d’attentats aveugles, notamment en France. Les fedayin (combattants) opèrent notamment depuis l’aéroport de Zarqa qu’ils ont « libéré » au nord de la Jordanie, ce qui achève de dégrader leurs relations avec la royauté Hachémite. La détérioration avait commencé quand le Fatah et certains nouveaux mouvements palestiniens d’inspiration marxiste, comme le FPLP, s’étaient mis à prôner le renversement des régimes arabes « capitulards ». En 1970, le roi décide de réagir : l’armée jordanienne attaque et expulse les fedayin. La Syrie envoie des blindés à sa frontière, pour soutenir les Palestiniens, mais elle renonce à les utiliser, après que Amman a sollicité l’aide américaine et obtenu la promesse d’une intervention de l’aviation israélienne. A l’issue de ce « Septembre noir », qui fait entre 4 000 et 10 000 morts, les survivants se réfugient dans les pays voisins. Certains donnent même le nom de cet évènement au groupuscule qui s’illustre par l’assassinat de douze athlètes israéliens aux Jeux olympiques de Munich en septembre 1972.

En mars précédent, Hussein avait avancé une nouvelle idée de sortie de crise : la création d’une fédération entre sa Transjordanie et une Cisjordanie palestinienne. Mais cette « solution », qui ressortira périodiquement des cartons, est rejetée aussi bien par Israël que par l’OLP et les pays arabes. Instruit par les épisodes précédents, le régime d’Amman reste prudemment à l’écart de la nouvelle guerre israélo-arabe du Kippour, en 1973 ; l’année suivante, il reconnaît l’OLP comme « l’unique représentant légitime du peuple palestinien ». En 1988, le régime jordanien ira au bout de cette démarche, en actant son désengagement définitif de Cisjordanie et en déléguant tous ses droits de représentation des Palestiniens à l’OLP[1]. Sur le plan intérieur, cette évolution se traduit par une « jordanisation » accrue des principales institutions du pays, afin de faire comprendre à tous ses habitants que l’identité jordanienne est la seule qui soit désormais admise. Mais les préoccupations d’une partie de la population sont plus terre à terre, notamment parmi les tribus du sud, parfois suspectées d’être plus fidèles à l’Arabie saoudite qu’à la Jordanie. En 1989, la suppression de subventions provoque une « révolte du pain » à Maan, révolte à laquelle le pouvoir répond en faisant quelques timides ouvertures.

[1] Les Jordaniens serviront toutefois de « couverture » à l’OLP, non reconnue par Israël, lors de la conférence de négociations sur le Proche-Orient, ouverte en 1991 à Madrid.

Une paix délicate avec Israël

En 1991, la Jordanie décide de suivre sa propre voie au Moyen-Orient en s’abstenant, contrairement à d’autres États arabes, de participer à la coalition montée contre le régime irakien de Saddam Hussein. Mais cette position affaiblit le régime d’Amman : non seulement il s’est aliéné le soutien des pétromonarchies du Golfe, mais son principal client et fournisseur, l’Irak, est battu[1]. Sans compter que le pays doit accueillir quelque 200 000 réfugiés Palestiniens ayant fui le Koweït envahi par Bagdad.

La situation économique de la Jordanie est telle que, en 1994, elle doit se résoudre à signer un accord de paix avec Israël, dans le cadre du « processus d’Oslo ». Le traité consacre son « rôle particulier » sur les lieux saints musulmans de Jérusalem[2], gérés depuis 1967 par le Waqf, une fondation religieuse jordanienne (cf. Jérusalem ville trois fois sainte). Cet accord permet au pays de renouer avec le camp occidental et de retrouver les faveurs des monarchies pétrolières du Golfe. Au printemps 1996, Amman autorise même des dissidents baasistes, hostiles à Saddam, à s’installer sur son sol.

La paix avec Israël est en revanche très mal acceptée par une partie de l’opinion jordanienne, notamment dans les rangs de l’opposition islamiste, la seule qui soit structurée, en particulier dans les organisations professionnelles du pays. Elle est d’autant plus contestée, que la population n’en voit pas les bénéfices économiques : à l’été 1996, de violentes émeutes éclatent à Karak et dans trois autres villes méridionales, à la suite du quasi-triplement du prix du pain instauré par le gouvernement, composé de jeunes techniciens, dans le cadre d’un plan de redressement économique élaboré avec le Fonds monétaire international. Même une visite du roi sur place ne suffit pas à ramener le calme dans cette région à très forte majorité autochtone, à la différence de ce qui s’y était produit en 1989 après une augmentation des prix de l’essence. Soucieux de ne pas s’aliéner les islamistes, le régime exonère de toute responsabilité le Front d’action islamique (FAI, proche des Frères musulmans) et attribue la paternité des troubles au Baas irakien, au Hached (proche du FDLP palestinien) et aux communistes. Mais cette tentative de diviser l’opposition échoue, le FAI se montrant de loin le plus virulent contre le pouvoir, notamment lors de la prière du vendredi. En novembre, Hussein n’a d’autre choix que de demander au gouvernement de baisser le prix du pain et de cesser les poursuites engagées contre les émeutiers. Les législatives de l’année suivante sont boycottées par toute l’opposition qui estime que le traité avec Israël n’a rien réglé, ni économiquement (plus de 30 % des habitants sont sous le seuil de pauvreté), ni diplomatiquement : quelques semaines plus tôt, un commando du Mossad israélien a essayé d’éliminer un dirigeant du Hamas palestinien à Amman, entraînant une grave crise jordano-israélienne.

[1] La Jordanie dépend très étroitement de l’Irak pour son approvisionnement pétrolier (de l’Egypte pour le gaz) et pour les débouchés de sa petite industrie.

[2] En mars 2013, ce rôle a été étendu aux lieux saints chrétiens, par accord avec l’Autorité palestinienne.

L’avènement d’Abdallah II

Soigné pour un cancer aux États-Unis, Hussein effectue un retour précipité dans son pays en janvier 1999. Il en profite pour retirer à son frère Hassan le titre d’héritier, qu’il exerçait depuis 1965, et le confier à son propre fils aîné Abdallah. Non seulement le roi aurait pris ombrage de certaines décisions de son frère en son absence, mais il assure aussi sa continuité dynastique. De fait, à la mort d’Hussein le mois suivant, Abdallah lui succède, avec son jeune demi-frère Hemza (apprécié des Américains et du roi défunt) comme héritier du trône. Les funérailles d’Hussein réunissent les Présidents américain, russe, israélien et même syrien. Le nouveau souverain hérite d’une situation économique plus délicate que jamais : la chute des cours du pétrole freine le rapatriement au pays de l’argent des expatriés jordaniens dans le Golfe, l’embargo contre l’Irak paralyse le port d’Aqaba et les échanges avec Israël restent réduits ; ils sont même inférieurs à ceux effectués avec la Cisjordanie palestinienne. Américains et Européens promettent donc des aides substantielles, Israël une diminution des droits de douane sur les produits jordaniens.

Diplomatiquement, Abdallah II se rapproche aussi de l’Autorité palestinienne ce qui conduit les autorités jordaniennes à arrêter à Amman, en septembre 1999, le chef de la branche extérieure du Hamas, de retour d’Iran, et à expulser du pays le mouvement islamiste palestinien. Le roi satisfait ainsi le chef de l’AP – dont le Hamas est le principal opposant – tout en portant un coup à un mouvement qui exerce beaucoup d’influence sur les Frères musulmans de Jordanie. Le terrorisme islamiste y reste d’abord marginal. Il est l’œuvre d’acteurs isolés (à l’image du soldat jordanien, non palestinien, qui assassine sept collégiennes israéliennes à la frontière entre les deux pays en mars 1997), la mouvance djihadiste étant sous étroite surveillance : en septembre 2000, la Cour de Sûreté de l’État prononce de lourdes peines contre une vingtaine de ressortissants jordaniens et arabes soupçonnés d’avoir préparé des attentats terroristes contre des lieux hautement touristiques du pays. Un peu plus de deux ans après, des combats meurtriers opposent des policiers à des islamistes à Ma’an, une ville du sud. En revanche, les forces de sécurité ne peuvent pas déjouer les attentats-suicides qui, fin 2005, font une soixantaine de morts, majoritairement jordaniens, dans trois hôtels d’Amman. Politiquement, la mouvance islamique a peu d’influence : quand elle ne boycotte pas les scrutins, elle est défavorisée par un système électoral qui privilégie les tribus et les grandes familles du royaume, au détriment des grandes villes, majoritairement palestiniennes. Malgré un mode de scrutin qui leur assure une prédominance politique, les autochtones redoutent de devenir minoritaires dans leur pays : cette préoccupation est relayée, en mai 2010, par un nouveau mouvement au départ purement catégoriel, le Comité national des retraités militaires.

En janvier 2011, le pays connait son printemps de contestation populaire, comme la plupart des pays arabes à la même époque. L’agitation est portée par le FAI qui exige également une refonte du régime électoral. Le roi répond en changeant de Premier ministre et en nommant à ce poste un ancien général… auteur d’une forte répression des islamistes en 2005. Un nouveau pas dans la contestation du régime est franchi le mois suivant, quand une trentaine de personnalités, représentatives des grandes tribus bédouines du pays, dénoncent ouvertement « la corruption » de la reine Rania : elles accusent la souveraine, d’origine palestinienne, d’avoir créé « des centres de pouvoir pour son propre intérêt, en contradiction avec l’accord sur la gouvernance conclu entre les Jordaniens et les hachémites ». La population a notamment très mal vécu le quarantième anniversaire de la reine, célébré dans le désert méridional de Wadi Rum : en pleine période de sécheresse nationale, des camions citernes arrosaient le sol pour que les invités ne soient pas couverts de poussière ! Le même mois de février 2011, des milliers de membres de deux importantes tribus se rassemblent pour demander la restitution des terres que l’Etat leur a confisquées. En mai suivant, un membre de la puissance tribu des Obeidat, ancien Premier ministre et ministre de l’intérieur, essaie de réunir une opposition très disparate (FAI plutôt palestinien, officiers supérieurs transjordaniens des « Vétérans », partis de gauche et mouvements de jeunes) au sein d’un Front national pour les réformes.

Spectre du conflit syrien et raidissement du régime

L’adoption, en avril 2012, d’une réforme électorale qui consacre la surreprésentation des fiefs tribaux satisfait les autochtones. En revanche, le reste de l’opposition ne faiblit pas, surtout après l’annonce de hausses de l’énergie, en échange d’un nouveau prêt du FMI : en octobre, le FAI et quatre-vingt partis et associations professionnelles réunissent entre 15 000 et 50 000 personnes dans les rues d’Amman pour réclamer des réformes. Le mois suivant, ils sont 10 000 à réclamer, dans tout le pays (zones « transjordaniennes » comprises), le retour du roi au Hedjaz, berceau des Hachémites ! La manifestation fait deux morts chez les policiers. La crise économique est aggravée par la guerre civile qui sévit en Syrie : non seulement elle provoque la fermeture de la frontière entre les deux pays, mais elle entraine l’afflux de nouveaux réfugiés, syriens et palestiniens, en Jordanie, au risque de déséquilibrer encore plus la situation ethnique locale. Le nombre de réfugiés syriens va atteindre les 600 000 personnes. Pour tenter de remédier à cette situation, Amman n’accorde plus la citoyenneté jordanienne aux Palestiniens, voire leur retire, et a mis en place un système complexe de cartes, permis et laissez-passer, variables selon les statuts.

Dans la foulée de la guerre en Syrie, Amman s’engage dans la coalition arabo-occidentale montée par les Américains pour lutter contre l’État islamique (EI), espérant en récolter des bénéfices économiques[1]. Ce faisant, le pays s’expose aux foudres de l’organisation djihadiste : en novembre 2015, exactement dix ans après les attentats-suicides d’Amman, un policier jordanien abat deux instructeurs américains et un autre sud-africain, dans un centre d’entraînement de la police à l’est de la capitale. En juin suivant, c’est un individu isolé qui abat cinq agents des renseignements jordaniens dans le plus important camp de réfugiés palestiniens du pays, au nord de la capitale. En décembre, une dizaine de policiers et de civils sont tués dans l’attaque d’un poste de police, à proximité de l’ancien Krach des chevaliers croisés : le commando de l’EI est entièrement éliminé.

Sur le plan politique, le FAI a en revanche fait son aggiornamento : débarrassé de ses franges les plus radicales, il s’engage à nouveau sur la scène électorale, au sein d’une coalition réunissant des réformateurs de tous horizons, laïcs, nationalistes, de gauche, et même chrétiens. Toutefois, malgré l’instauration du scrutin de liste à la proportionnelle, la majorité des sièges revient comme d’habitude à des hommes d’affaires et à des responsables de tribus loyaux à la monarchie. Quant aux Frères musulmans en tant que tels, ils sont formellement interdits en juillet 2020.

En avril 2021, des arrestations – pour tentative supposée de complot – ont lieu au cœur de la monarchie : elles concernent notamment deux anciens conseillers de la Cour royale, proches de l’Arabie saoudite, tandis que le demi-frère du souverain, Hamza, est assigné à résidence. Bénéficiant d’une popularité supérieure à celle d’Abdallah, il avait le titre de prince héritier, jusqu’à ce que le roi ne l’attribue à son propre fils en 2004. Signe supplémentaire de raidissement du pouvoir : la création, en janvier 2022, d’un Conseil de sécurité nationale pouvant prendre des décisions régaliennes, sans passer par le Parlement. Dans la foulée, des arrestations ont lieu dans les rangs du Hirak, un mouvement qui dénonce la corruption et la dégradation des conditions de vie dans le royaume. En décembre, le sud du pays est agité par des manifestations contre la hausse des prix des carburants, due à la conjoncture internationale et à la réduction de certaines subventions, demandée par le FMI comme contrepartie à son aide ; générée par les transports routiers, la grève gagne d’autres régions et donne lieu à des affrontements violents. Un membre supposé d’une cellule terroriste dormante en profite pour assassiner un officier de police à une quarantaine de kilomètres de Maan. Le calme revient après des concessions du gouvernement aux manifestants.

En janvier 2024, la Jordanie – qui héberge trois mille militaires des Etats-Unis engagés contre le terrorisme islamiste et le trafic de drogue – est indirectement rattrapée par le conflit opposant Israël et le Hamas dans la bande de Gaza : trois soldats américains sont tués par des drones armés, sans doute activés depuis la Syrie par des groupes pro-iraniens, dans une base du nord-est, à la frontière avec la Syrie et l’Irak. L’épisode conduit Amman et Washington à renforcer leur défense anti-aérienne dans le pays. Celle-ci est mise à contribution, en avril, pour détruire des drones et des missiles envoyés par l’Iran contre Israël (cf. ces pays), au grand dam de la population jordanienne qui accuse ses dirigeants de trahir la cause palestinienne en défendant l’État hébreu.

Les résultats des législatives de septembre traduisent d’ailleurs le soutien des Jordaniens aux Palestiniens : avec une trentaine de sièges, le FAI quadruple sa représentation et devient le premier parti politique du pays ; mais plus des deux tiers des députés restent élus sur des bases personnelles, régionales ou tribales et demeurent largement favorables au régime.

En avril 2025, la Jordanie interdit les Frères musulmans sur son sol, après l’arrestation de membres de l’organisation suspectés de préparer des actions armées. Très populaire pour son soutien aux Palestiniens de Gaza, bombardés par Israël, la Confrérie est accusée de mener des activités « susceptibles de porter atteinte à la stabilité et à la sécurité ». Pour échapper à la dissolution, le FAI se démarque des Frères musulmans.

[1] En 2016, Amman se voit accorder une aide militaire et économique d’un montant sans précédent (1,3 Milliard $).