131 957 km², y compris République autonome du Mont-Athos.

République parlementaire

Capitale : Athènes

Monnaie : l’euro

10,4 millions d’habitants (Grecs)

La croix symbolise la foi chrétienne et la victoire sur l’occupant ottoman, les bandes bleues les cinq mers environnantes et les bandes blanches les fustanelles (jupes plissées des hommes des Balkans).

Pour l’histoire antérieure, lire Les Balkans, le bas-Danube et le monde grec jusqu’aux indépendances modernes

Le territoire grec comprend trois unités géographiques : la Grèce continentale et la presqu’île du Péloponnèse (21 379 km²) séparées par le canal de Corinthe, auxquelles s’ajoutent quelque 3 000 îles et îlots représentant un cinquième de la superficie totale du pays (la plus grande étant la Crète, avec 8 263 km²). La quasi-totalité des îles sont situées en mer Égée, zone dans laquelle la Turquie, rivale historique, ne reconnait aucune délimitation maritime (cf. Hégémonie en mer Égée).

Cet ensemble insulaire procure à la Grèce 13 676 km de côtes sur les mers Adriatique et Ionienne à l’ouest, Méditerranée au sud et Égée à l’est. La Grèce partage 1 110 km de frontières terrestres avec quatre pays, tous situés au nord : 212 km avec l’Albanie, 234 avec la Macédoine du nord (nom adopté par Skopje après des années de contentieux avec Athènes), 472 km avec la Bulgarie et 192 avec la partie européenne de la Turquie (Thrace).

Les trois quarts du relief sont constitués de montagnes qui prolongent les Alpes dinariques. Les principales chaînes sont celles du Pinde au centre-ouest et des Rhodopes, au nord-est. Une vingtaine de sommets dépassent les 2000 m ; le plus élevé est le Mytikas dans le massif de l’Olympe (près de 2920 m, à la limite de la Thessalie et de la Macédoine). Les montagnes sont entrecoupées de nombreux canyons et autres paysages karstiques, dont les Météores (avec leurs monastères perchés au sommet de pitons rocheux) et les gorges de Vikos, les plus profondes du monde après celles du Grand Canyon aux États-Unis. Peu étendues, les plaines se trouvent principalement en Thessalie orientale, en Macédoine-Centrale et en Thrace. Le climat est globalement de type méditerranéen.

Près de 92 % des habitants sont citoyens grecs et un peu plus de 8 % étrangers (dont la moitié Albanais). La langue officielle est le grec.

La répartition des personnes ayant la nationalité grecque fait l’objet d’estimations, les statistiques officielles excluant toute donnée ethnique (à l’exception des 1,3 % de Turcs dont l’existence, essentiellement en Thrace, est reconnue par le traité de Lausanne de 1923). Selon ces estimations, environ 93 % des citoyens sont des Grecs ethniques, dont quelques milliers parlant d’autres langues helléniques que le grec moderne : les Tsakoniens du Péloponnèse (locuteurs d’un dialecte, en voie de disparition, issu du dorien), les Pontiques locuteurs du grec pontique et les Micrasiates parlant le cappadocien. Les moins de 7 % restant appartiennent à plusieurs minorités : Arvanites (Albanais orthodoxes) et Tsamides (Albanais musulmans), Slavo-Macédoniens, Aroumains ou Valaques (en Épire et Macédoine), Pomaks (Bulgares musulmans), Roms, Juifs (de langue yévanique, judéo-grecque, ou ladino, judéo-espagnole).

97 % des Grecs sont officiellement considérés comme de confession chrétienne orthodoxe, relevant de deux Églises autocéphales (Constantinople et Athènes) ; en pratique, ils sont entre 80 et 90 %. Les musulmans (sunnites et en partie bektachi) sont un peu moins de 5 %, toutes origines confondues : Turcs et Pomaks, Albanais et Roms islamisés, migrants plus récents. Les autres confessions sont marginales, à l’image des polythéistes olympiens (Ellinaïs, héritiers de la religion grecque antique). Pour la Turquie, le statut de la minorité « turque » est un sujet hautement sensible. Elle accuse notamment Athènes de violer leurs droits religieux en les empêchant d’élire leurs muftis, qui sont nommés par l’État grec – contrairement à ce que prévoyait un traité gréco-ottoman. Ankara reproche aussi à la Grèce de ne désigner les membres de cette minorité que par leur religion – musulmane – et de refuser de les considérer comme ethniquement « Turcs ».

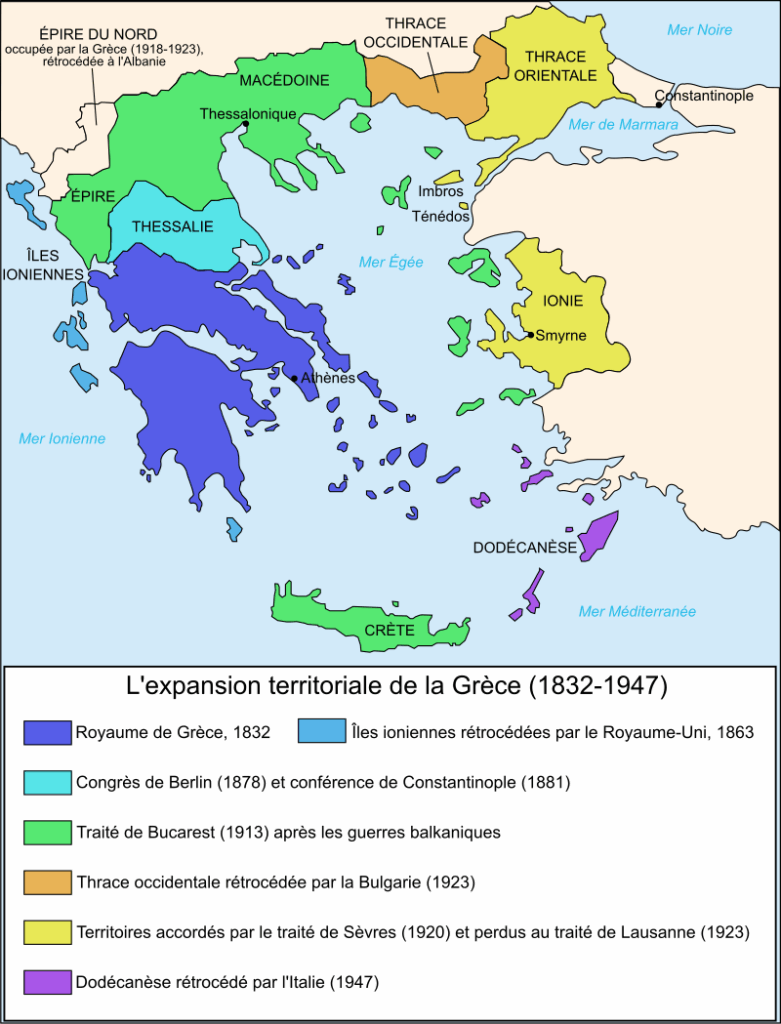

Lorsqu’il est établi formellement, en 1832, le royaume de Grèce n’est qu’un pâle reflet de la Grèce antique. Son territoire est réduit à l’extrémité méridionale de la péninsule balkanique (Attique et Péloponnèse) et la majeure partie de la population de langue grecque vit hors de ses frontières, en Thessalie, en Thrace, en Anatolie égéenne ou sur les rivages méridionaux de la mer Noire, dans des centres urbains tels que Thessalonique, Constantinople, Smyrne, Trébizonde, Alexandrie[1] et Odessa ; le choix de la capitale (en 1834) se porte d’ailleurs sur une ville certes parée d’un passé prestigieux, Athènes, mais dont la majorité des habitants parle alors albanais. La situation politique du pays est par ailleurs instable : l’homme qui a été appelé au pouvoir pour rétablir l’ordre entre les différentes factions grecques, Jean Capo d’Istria, a été assassiné en 1831. Un roi étranger, Otton 1er de Bavière (membre de la Maison bavaroise des Wittelsbach) monte alors sur le trône. Modernisant le pays, il est entouré d’hommes politiques locaux tels que Ioánnis Koléttis, inventeur du concept de Grande Idée, qui consiste à réunir dans un seul État tous les Grecs disséminés en terres bulgares (Thrace occidentale), serbes (Macédoine), turques (Thrace orientale) ou albanaises (Épire).

Bientôt lassée de la domination des Allemands, la classe politique grecque réclame une Constitution que le souverain refuse de lui accorder, du moins jusqu’en 1843 : il y est alors contraint par un coup de force militaire, qui se déroule sans la moindre effusion de sang. Dix-neuf ans plus tard, Othon 1er est renversé par une révolution populaire et remplacé en 1863 par Georges 1er, membre de la famille germano-danoise de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg (Maison qui règne toujours sur le Danemark, la Norvège et par alliance sur le Royaume-Uni). Proche de l’Angleterre, le nouveau souverain obtient des Britanniques la restitution des Îles ioniennes. La seconde partie du XIXe siècle est marquée par le développement économique du pays qui se concrétise, en 1896, par la renaissance de Jeux olympiques inspirés de ceux de l’Antiquité, sous la houlette du baron français de Coubertin.

Mais la situation géopolitique de la Grèce se dégrade. En 1881, la Grèce obtient du sultan ottoman la cession du sud de l’Épire ainsi que de la Thessalie mais, seize ans plus tard, elle doit rétrocéder les cols du nord de la région, après avoir perdu la Guerre des trente jours contre les Turcs. En 1897, Athènes essuie en effet un nouveau revers en essayant de réaliser l’enosis (union) avec la Crète qui s’agite contre l’occupation ottomane, après une première insurrection réprimée en 1866. Sous la pression des puissances européennes, les Turcs doivent néanmoins accepter que l’île accède à un statut d’autonomie, tout en restant sous leur responsabilité. En 1906, une révolte pousse à la démission le haut-commissaire de Crète, fils du roi de Grèce. Deux ans plus tard, le leader de la contestation, Elefthérios Venizélos, proclame le rattachement de l’île au royaume grec.

Mais ce succès n’efface pas l’insatisfaction d’officiers subalternes qui fomentent un coup d’État en 1909 à partir de leurs casernes de Goudi, une banlieue d’Athènes. Sous la pression, le roi cède à leurs revendications et finit par nommer comme Premier ministre Venizélos, qui dirige alors le gouvernement autonome crétois. Vainqueur des élections, il met en œuvre un vaste plan de réformes, dans les domaines agricole, social (interdiction du travail des enfants et du travail de nuit des femmes, repos dominical obligatoire, création d’assurances sociales, reconnaissance du droit syndical) et militaire (réorganisation des forces armées).

[1] De nombreux Grecs seront chassés d’Égypte en 1956, après la crise de Suez.

Ces efforts permettent à la Grèce de faire partie des vainqueurs des deux Guerres balkaniques menées respectivement contre la Turquie et la Bulgarie, en 1912 et 1913. Le traité de Bucarest permet à Athènes de doubler son territoire avec la Macédoine maritime (Thessalonique), ainsi que la Crète et la majeure partie des îles de la mer Égée, à l’exception notable de Rhodes et de son archipel du Dodécanèse (occupés par les Italiens depuis 1912, à l’issue d’une guerre contre les Turcs). L’année suivante, des nationalistes grecs annexent Samos, qui jouissait d’un statut d’autonomie au sein de l’Empire ottoman.

A la suite des guerres balkaniques, Athènes a également reçu le sud de l’Épire, mais pas la partie nord, que les grandes puissances européennes ont préféré confier à l’Albanie nouvellement indépendante. La décision n’est pas du goût de la population locale : majoritairement orthodoxe et pro-grecque, elle proclame son indépendance début 1914, avant d’être occupée par l’armée grecque à l’automne suivant (cf. Albanie), avec l’accord de l’Entente, les puissances coalisées contre les forces allemandes et austro-hongroises.

La Grèce ne s’engage pas pour autant dans la Première guerre mondiale. Partagée entre un roi germanophile, Constantin 1er, et un Premier ministre favorable à l’Entente, Venizélos, elle reste neutre. Mais, comme l’Albanie, elle est rattrapée par les événements : les troupes de l’Entente débarquent à Salonique, recueillent l’armée serbe en déroute à Corfou, occupent Le Pirée et envahissent l’Epire du nord en 1916. Sous la pression, le roi abdique l’année suivante en faveur de son fils Alexandre, lequel déclare la guerre aux puissances de l’Axe et rappelle Venizélos, destitué par son père. Cela permet à la Grèce de figurer dans le camp des vainqueurs et d’obtenir la Thrace occidentale (au détriment de la Bulgarie), ainsi que les possessions turques de Thrace orientale (à l’exception de Constantinople et de ses abords) et d’Ionie (la région d’Izmir, ex-Smyrne). Mais ces dernières acquisitions sont sans lendemain et Athènes les perd à l’issue de la guerre qui l’oppose aux Turcs entre 1919 et 1922. Pire encore, la Grèce doit accueillir 1,3 millions de « Micrasiastes », des Grecs chassés d’Anatolie. Elle en réinstalle une partie en Thrace occidentale, après en avoir expulsé 250 000 Bulgares, souvent de confession musulmane. A la fin du conflit, la Grèce a également signé avec l’Italie un accord prévoyant la récupération de l’Épire du nord. Mais le changement de gouvernement à Rome, ajouté aux difficultés que l’armée grecque rencontre face à son homologue turque, change la donne : fin 1920, la région est finalement attribuée à l’Albanie.

La « Grande catastrophe » de la défaite face aux Turcs s’avère fatale à la monarchie, qui est victime d’un coup d’État militaire, en septembre 1922. Menant une vaste purge dans les milieux monarchistes, la junte convoque des élections fin 2023, scrutin qui voit un succès d’autant plus large des « vénizélistes » que les royalistes ont boycotté la consultation. Les révolutionnaires militaires proclament la république et prononcent la déchéance de la Maison de Glücksbourg. La situation politique du pays n’est pas plus stable pour autant : entre sa proclamation (en 1924) et son abolition onze ans plus tard, cette Deuxième République hellénique[1] connaît vingt-trois gouvernements, une dictature et treize coups d’État (une tentative de putsch toutes les quarante-deux semaines). Victime de la Grande dépression économique des années 1930 et de ses relations internationales conflictuelles (avec la Turquie, l’Italie et la Bulgarie), elle est emportée en 1935 par un coup d’État des royalistes qui organisent un référendum, en vertu duquel la monarchie est restaurée. L’année suivante, Ioánnis Metaxás instaure une dictature qui durera cinq ans et au cours de laquelle près de 15 000 Grecs seront arrêtés et torturés.

[1] La première « république » correspond à l’État proclamé en 1822, durant la guerre d’indépendance.

La Seconde Guerre mondiale ravage le pays, qui est envahi par l’Italie, depuis sa colonie albanaise, puis par l’Allemagne nazie. Une résistance se met en place dès 1942 : le Front de libération nationale (EAM), dominé par le Parti communiste (KKE). A l’automne 1943, son Armée populaire de libération nationale (ELAS) profite du retrait italien pour libérer de vastes zones en Grèce du nord. En août suivant, le retournement du front roumain oblige la Wehrmacht allemande à évacuer à son tour les Balkans, ce qui contribue largement à la libération du territoire grec, à l’automne 1944. Mais les lendemains de victoire sont douloureux, les factions de gauche de la résistance refusant toute restauration de la monarchie. Georges II parvient quand même à remonter sur le trône en 1946, ce qui déclenche aussitôt une violente guerre civile entre les forces royalistes (soutenues par le Royaume-Uni et les États-Unis) et l’Armée démocratique de Grèce aidée par la Yougoslavie, la Bulgarie et l’Albanie, mais pas par l’URSS. Malgré le rôle majeur joué par les communistes durant la guerre, Staline a accepté que la Grèce fasse partie de la zone d’influence britannique, à condition que la Yougoslavie soit dans la sphère soviétique. Privée de bases arrière et de logistique, la guérilla communiste subit une défaite définitive en 1949, un an après l’arrêt de la livraison d’armes par le Yougoslave Tito, sorti du bloc soviétique. La guerre civile a fait quelque 210 000 morts (dont 150 000 civils) qui s’ajoutent aux 400 000 victimes de la guerre mondiale (dont la quasi-totalité de la très ancienne communauté juive de Thessalonique). Seule consolation pour Athènes : la récupération des îles du Dodécanèse (en 1947).

Sous l’impulsion du Parti conservateur, la Grèce adhère à l’OTAN et se reconstruit en développant, notamment, le tourisme de masse : c’est « le miracle économique grec« . Le mouvement est favorisé par l’aide massive des États-Unis, pour lesquels la Grèce représente un rempart contre la propagation du communisme dans l’est de l’Europe. Ce climat génère une montée de l’insatisfaction et des critiques anti-gouvernementales dans une partie de la population. La tension culmine avec l’assassinat, en 1963, d’un député de gauche (proche du KKE, interdit) par un groupe paramilitaire. Le retentissement international de cette affaire, traitée par le cinéaste Costa-Gavras dans le film Z, discrédite le Premier ministre Konstantínos Karamanlís, battu aux élections de 1964. Le scrutin est remporté par le centriste Geórgios Papandréou, mais ses relations avec le roi se tendent rapidement.

De nouvelles législatives sont envisagées pour arbitrer leur différend, mais elles n’auront jamais lieu : en avril 1967, l’armée s’empare du pouvoir, avec le soutien de la CIA, et instaure « la dictature des colonels » ; Constantin II, qui a essayé de se débarrasser de cette encombrante tutelle en fomentant son propre coup d’État, est contraint à l’exil (puis déchu). Ultranationaliste et ultra-orthodoxe, le nouveau régime de Georgios Papadopoulos se distingue par une répression tous azimuts, interdisant pêle-mêle les syndicats, les partis politiques et les mini-jupes et emprisonnant des milliers de personnes dans une île-prison. Cette politique provoque une hostilité de la population qui croît d’autant plus vite que la Grèce n’échappe pas à la crise économique provoquée par la brusque montée des cours mondiaux du pétrole. En 1973, des chars sont lancés contre les étudiants qui occupent l’École polytechnique, opération qui fait quarante morts. C’est finalement la crise de Chypre qui va entraîner la chute de la junte. En juillet 1974, le président chypriote Makários III, qui essaie de maintenir un fragile équilibre entre les communautés grecques et turques de l’île, demande aux colonels d’Athènes de rappeler leurs instructeurs militaires. Il est aussitôt renversé par les officiers de sa garde nationale, proches des putschistes grecs et partisans de l’enosis avec la Grèce. Arguant que ce coup de force menace l’intégrité de l’État chypriote, la Turquie intervient militairement et prend le contrôle du tiers nord de l’île. Déjà aux prises avec une contestation sociale et politique de plus en plus forte, les colonels refusent de s’impliquer dans le conflit et sont finalement déposés quelques jours plus tard.

Le « changement de régime » (Metapolítefsi) commence juste après la chute de la junte. Revenu d’exil, Karamanlis prend la tête d’un gouvernement d’union nationale et conforte son poste de Premier ministre après la large victoire électorale de son mouvement Nouvelle démocratie (centre-droit). En décembre 1974, 69 % des Grecs se prononcent contre la restauration de la monarchie. La Troisième république rétablit les libertés démocratiques et entame sa marche vers la Communauté européenne. Elle y adhère en 1981, bien qu’elle soit loin de satisfaire à certains critères, notamment en matière de fiscalité et de corruption ; mais son plus fervent supporter, le Président français Giscard d’Estaing, fait valoir que l’Europe ne saurait se passer d’un pays qui est le berceau de la civilisation occidentale.

En 2002, la police démantèle l’Organisation révolutionnaire du 17 novembre, mouvement d’extrême-gauche apparu lors de la dictature des colonels et qui, durant près de trente ans, a tué ou blessé des anciens collaborateurs de la junte, des militaires américains, des responsables politiques et des hommes d’affaires. La Grèce connait une nouvelle agitation anarchiste et d’ultragauche dans la seconde moitié des années 2000 : elle est illustrée par un tir de roquette de Lutte révolutionnaire (EA) contre l’ambassade américaine en janvier 2007 et par plusieurs jours de véritable guérilla urbaine en décembre 2008 – à Athènes mais aussi à Salonique et en province, jusque sur l’île de Lesbos – après la mort d’un adolescent, tué par un policier lors de manifestations contre les blocages du système scolaire. D’autres attentats, commis contre des policiers ou bien des édifices publics et des domiciles de personnalités politiques, sont revendiqués par des groupuscules tels que la Secte des révolutionnaires et la Conspiration des cellules de feu.

Jusqu’en 2012, la scène politique est animée par Nouvelle Démocratie et par le PASOK (Mouvement socialiste panhellénique, social-démocrate, fondé en 1974 par Andréas Papandréou, fils de Geórgios, la vie politique grecque étant dominée par quelques grandes familles). Mais les deux formations sont totalement déstabilisées par la violente crise économique qui frappe le pays en 2009, après des années de dépenses incontrôlées et des décennies de rigidités structurelles. La Grèce se voit contrainte d’emprunter quelque 300 milliards de dollars à l’Union européenne et au Fonds monétaire international. Le verdict des électeurs est immédiat : aux législatives de 2012, les deux partis traditionnels sont laminés avec moins de la moitié des sièges à eux deux. L’autre moitié va aux formations rejetant les plans de rigueur de l’UE et du FMI : les communistes staliniens du KKE et Syriza (coalition de gauche radicale), des dissidents de ND et Aube dorée, un mouvement d’extrême-droite issu d’un groupuscule paramilitaire créé par nostalgie du régime des colonels). Dans ce contexte de fragmentation parlementaire, les libéraux parviennent quand même à former un gouvernement, avec le soutien extérieur des sociaux-démocrates, mais l’attelage tient moins de trois ans. Syriza remporte les législatives anticipées de 2015 mais, ayant raté de peu la majorité absolue, elle doit s’allier et le fait avec des souverainistes de droite, les Grecs indépendants (ANEL, une scission xénophobe et homophobe de ND). Le Pasok est laminé et devancé par Aube dorée qui arrive troisième, malgré l’emprisonnement d’une large partie de son encadrement pour « appartenance à une organisation criminelle » (à la suite de l’assassinat ou de tentatives d’homicide sur des pêcheurs égyptiens et des syndicalistes communistes en 2012-2013).

En 2019, Nouvelle Démocratie retrouve le pouvoir après avoir remporté la majorité absolue des sièges à la Vouli. Le parti a su séduire les électeurs nationalistes de l’ANEL et d’Aube Dorée (qui disparait du Parlement) grâce à un discours musclé sur la question migratoire (le pays est en première ligne vis-à-vis de l’immigration syrienne ou afghane) et vis-à-vis de la Macédoine du nord (qui a été autorisée à utiliser ce nom à condition de renoncer à toute référence à la Macédoine antique). Le gouvernement se montre également intraitable vis-à-vis du rival turc (cf. Hégémonie en mer Égée) et accroit ses achats d’armes aux États-Unis et à la France, tout en signant des partenariats stratégiques avec l’Égypte, les Émirats arabes unis et Israël. En 2023, ND conserve sa majorité absolue avec plus de 40 % des voix, environ deux fois plus que Syriza, tandis que deux nouveaux partis d’extrême-droite font leur entrée au Parlement. En 2025, de nouveaux scandales illustrent la persistance du clientélisme et de la corruption dans la gouvernance du pays : le détournement de plusieurs centaines de millions d’euros de subventions agricoles européennes (notamment pour la culture de bananes sur le Mont Olympe) et l’importation frauduleuses de marchandises dans le port du Pirée, administré par des Chinois.

Photo : le Parthénon d’Athènes, construit au Ve siècle AEC, en hommage à la déesse Athena