8 515 770 km²

République fédérale présidentielle[1]

Capitale : Brasilia

Monnaie : réal brésilien

213 millions d’habitants (Brésiliens)

[1] 26 États fédérés et le district de Brasilia, capitale depuis 1960 à la place de Rio de Janeiro (2e ville après São Paulo).

Sur le globe central du drapeau figurent la Croix du sud et les autres constellations telles qu’elles apparaissaient dans le ciel de Rio la nuit de l’indépendance, en novembre 1889.

Pour l’histoire ancienne, lire L’Amérique du sud jusqu’aux indépendances modernes

Ouvert sur l’océan Atlantique à l’est (7 491 km de côtes), le Brésil couvre près de la moitié de l’Amérique du sud et partage 16 145 km de frontières terrestres avec dix des douze pays et territoires sud-américains : la Colombie (1790 km), le Venezuela (2137), la Guyana (1308), le Surinam (515) et la Guyane française (649) au nord ; le Pérou (2659 km) et la Bolivie (3403) à l’ouest ; le Paraguay (1371 ), l’Argentine (1263) et l’Uruguay (1050) au sud-ouest et au sud.

Le territoire brésilien se divise en deux zones principales. La moitié nord-ouest du pays est couverte par la forêt équatoriale du bassin de l’Amazone, premier fleuve du monde par son débit et la surface de son bassin (plus de 6 millions de km²) ; avec sa branche mère de l’Ucayali-Apurímacle, prenant sa source dans les Andes péruviennes et confluant avec le río Marañón, il mesure 7025 km, ce qui en fait le fleuve le plus long du monde devant le Nil (cf. Amazonie dans Particularismes étatiques). Le sud-est du Brésil est une région de plateaux et de montagnes (avec un point culminant à plus de 2990 m), couverte de savanes et de forêts. S’y ajoutent des prairies inondées dans le Pantanal (Mato Grosso), des savanes semi-arides dans le Sertão (au nord-est) et des mangroves sur certains littoraux. Le climat est majoritairement tropical.

Un peu plus de 45 % des habitants sont Métis et Mulâtres (Pardos) et un peu plus de 43 % Blancs (Brancos), descendants de colons et d’immigrants Européens ou Arabes venus du Levant et du Maghreb (en très grande majorité chrétiens). Un peu plus de 10 % de la population est noire : ces Afro-brésiliens (Pretos) descendent des 2,5 millions d’esclaves importés d’Afrique entre 1501 et 1888, date de l’abolition officielle de l’esclavage. 0,4 % des habitants sont des Asiatiques (Amarelos) originaires de Chine, du Japon, de Corée du sud… Enfin, seuls 0,6 % se disent Indígenas, même si près de soixante millions de Brésiliens possèdent au moins un ancêtre amérindien. Au nombre de cinq millions au moins avant l’arrivée des Portugais, les Amérindiens n’étaient plus que 100 000 au milieu du XIXe siècle (80 % de leurs 800 idiomes ayant disparu), avant que leur nombre remonte à la fin du XXe siècle. Répartis en plus de trois cents ethnies, ils vivent essentiellement en Amazonie, au Mato-Grosso do Sul et au Pernambouc, sur des Territoires indigènes reconnus par la Constitution (qui représentent environ 12 % de la superficie totale du Brésil).

Imposé comme langue administrative au XVIIIe siècle (à la place des parlers vernaculaires du groupe Tupi), le portugais est la langue officielle du pays depuis la Constitution de 1988, laquelle reconnait par ailleurs le droit des peuples indigènes à être éduqués dans leur langue maternelle, ce qui représente 150 à 180 idiomes (guarani-kaiowa, ticuna, kaingang, yanomami…) ; dans certains États et villes, une partie de ces parlers amérindiens a même le statut de langue co-officielle (une quinzaine dans l’Amazonas). Depuis 2005, l’enseignement de l’espagnol est obligatoire à l’école, de la même façon que le portugais est quasi-obligatoire dans l’enseignement des pays voisins.

Sur 85 % d’habitants déclarant une religion, environ 50 % sont adeptes du catholicisme romain, ce qui fait du Brésil le premier pays catholique du monde. Mais leur nombre est en fort reflux, puisqu’ils étaient 91 % dans les années 1970. Dans le même temps, le nombre de protestants est passé de 5 à 31 %, dont plus de 25 % sont des évangéliques, baptistes, pentecôtistes et néo-pentecôtistes : Assemblées de Dieu, Congrégation chrétienne, Église universelle du royaume de Dieu… Le reste des pratiquants religieux se répartit entre les adeptes des cultes afro-brésiliens (candomblé, umbanda…), du spiritisme et des grandes religions mondiales.

Les protestants seraient déjà majoritaires dans la frontière agricole (Mato Grosso et Amazonie) et à la périphérie des métropoles du sud-est, comme Sao Paulo et Rio de Janeiro, où les services sociaux offerts par les Églises protestantes ont séduit les migrants venus des campagnes, entre 1950 et 1980.

En 1500, le navigateur portugais Pedro Cabral aborde, au sud de l’actuel État de Bahia, sur un rivage qu’il dénomme « Terre de la vraie croix ». Avec la conquête de tout le littoral dans les années suivantes, le pays change de nom et devient la « terre du brésil », en référence à un bois local de couleur rouge (comme la braise) appelé aussi pernambouc. La conférence de Badajoz (1525) ayant accordé tout le Brésil au Portugal (et le reste de l’Amérique latine à l’Espagne), le souverain portugais nomme un gouverneur général qui, en 1549, fonde une capitale, Salvador (également connue sous le nom de Bahia). São Paulo est bâtie quelques années plus tard par les jésuites, chargés d’évangéliser les autochtones Amérindiens (mais qui finiront par être expulsés, lorsqu’ils s’opposeront à l’exploitation des indigènes). D’autres Européens essaient de s’implanter, les Français à plusieurs reprises entre 1523 et 1631 (notamment dans la baie de Rio) et les Hollandais (entre 1630 et 1654 dans la région septentrionale du Pernambouc), mais ces épisodes sont sans lendemain.

Dans la seconde moitié du XVIe siècle, les colons portugais de la côte orientale se lancent dans la culture intensive de la canne à sucre : après avoir fait la chasse aux locaux pour se fournir en main d’œuvre, ils se tournent à partir du XVIIe vers l’importation massive d’esclaves africains (dont le Brésil deviendra la première destination, avec 39 % des individus concernés). L’arrière-pays connait un destin différent : celui de Bahia est exploité par des éleveurs de bovins, qui en chassent les Indiens, tandis qu’au nord, des aventuriers commencent à remonter le cours de l’Amazone (en 1638) et à exploiter les multiples ressources de sa forêt (bois, épices…). Au sud, des colons de São Paulo se lancent dans des expéditions, les bandeiras, à la recherche de captifs et de métaux précieux. En 1698, la découverte d’or au nord de Rio de Janeiro fait de la ville la nouvelle capitale du pays (à partir de 1763) et provoque un afflux d’immigrés portugais et d’esclaves africains dans une région qui prend le nom de Minas Gerais. A la fin du XVIIe siècle, le Portugal met par ailleurs fin à la plus longue révolte d’esclaves de l’histoire, celle du Quilombo dos Palmares, un territoire de 6000 km² formé – dans les montagnes du Nordeste – par des esclaves en fuite (quilombos en portugais) au début du siècle. Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Palmares_(quilombo)

En 1822, le pays s’émancipe de la tutelle portugaise sous le nom d’Empire du Brésil : il est dirigé par Pierre 1er, fils du roi du Portugal qui, après avoir dû s’exiler avec toute sa famille en terre brésilienne durant les guerres napoléoniennes (cf. Pays ibériques), a refusé de regagner son pays. Après quelques années durant lesquelles les titres de souverain portugais et brésilien se cumulent, l’ancienne colonie devient totalement indépendante en 1834. Mais elle doit affronter des séparatismes, en particulier dans la région du du Rio Grande do Sul où se forme, en 1836, la République riograndense (parfois appelée république de Piratini), avec l’appui de Giuseppe Garibaldi. Alors en exil en Amérique du sud, le patriote italien participe également à la naissance de la République sœur de Catarinense (ou République Juliana) qui disparait rapidement, alors que celle de Piratini reste indépendante jusqu’en 1845.

Toujours au sud, les Brésiliens ont occupé la rive orientale du fleuve Uruguay en 1821 (dont ils ont fait la province Cisplatine), ce qui a entraîné une intervention militaire de l’Argentine, alliée des Uruguayens ; le conflit a pris fin sous la pression de la Grande-Bretagne, partenaire commercial majeur des deux belligérants, et a abouti à la proclamation de l’indépendance de la République orientale d’Uruguay en 1828. En 1864-1865, le Brésil participe, avec l’Argentine et l’Uruguay, à la guerre de la Triple Alliance contre les Paraguayens, qui convoitent le sud-ouest brésilien. Vaincu en 1870, le Paraguay est occupé pendant six ans par les Brésiliens qui (comme les Argentins) récupèrent une partie du territoire de leur voisin.

En 1888, le Brésil abolit l’esclavage, mais sans indemnisation des propriétaires esclavagistes (à la différence de ce qu’ont fait la France et la Grande-Bretagne), ce qui provoque le mécontentement des élites terriennes. L’année suivante, le roi est renversé par le maréchal Deodoro da Fonseca, qui proclame la république des États-Unis du Brésil. Entre 1899 et 1903, le pays mène une guerre contre la Bolivie pour récupérer sa région de l’Acre (au nord-est), riche en hévéas et en or ; après une brève indépendance, le territoire est acheté en 1903 par le gouvernement de Rio de Janeiro et incorporé au Brésil.

La vie politique de l’époque est dominée par les élus des États de São Paulo (producteur de café) et du Minas Gerais (élevage bovin), les fraudes permettant de perpétuer cette « politique du café com leite ». Elle prend fin en novembre 1930, à la suite de la révolution déclenchée par le député populiste Getúlio Vargas, battu quelques mois plus tôt aux élections présidentielles. Originaire du Rio Grande do Sul, il met un terme à la Vieille république et instaure un régime libéral, puis autoritaire (l’Estado Novo, proclamé en 1937) au cours duquel il entreprend de « blanchir » la société brésilienne : l’immigration d’Italiens, d’Espagnols, d’Allemands fait passer la population blanche à plus de 60 % en 1940.

Destitué en 1945 par les militaires, qui le soupçonnent d’être devenu communiste, Vargas revient aux affaires en 1951, dans le cadre d’élections démocratiques. Surnommé « le père des pauvres » par ses partisans, il conduit une politique de grands travaux, nationalise les ressources pétrolières, prend des mesures protectionnistes, promeut des réformes sociales (journée de 8 heures, congés payés) et politiques (vote à bulletin secret, droit de vote des femmes). Mais, de plus en plus contesté par ses opposants conservateurs, il se suicide en 1954 au sein même du palais présidentiel. Dix ans plus tard, les militaires s’emparent du pouvoir. Réprimant et torturant les opposants, entre la fin des années 1960 et le début des années 1970, ils restituent les rênes du pays aux civils en 1985. Une nouvelle Constitution est adoptée trois ans plus tard.

Trois grands types de formations dominent la vie politique depuis le retour de la démocratie. Le Parti social-démocrate (PSDB), le Mouvement démocratique (MDB, de centre-droit) et des organisations se présentant comme les héritières du gétulisme de Vargas (le Parti démocratique travailliste et le PT, Parti des travailleurs). Ce dernier accède au pouvoir suprême en 2003, avec l’élection à la Présidence de la république d’un ancien ouvrier métallurgiste, Luiz Inácio Lula da Silva. Ayant surmonté une période de graves difficultés financières à la fin des années 1990, le Brésil est alors considéré comme un des pays les plus prometteurs de la planète. Sous la présidence de Dilma Rousseff, ancienne militante d’extrême-gauche torturée sous la dictature et devenue la dauphine de Lula, le pays organise en 2016 les premiers Jeux olympiques jamais organisés en Amérique du sud. Mais l’économie n’est déjà plus aussi florissante et fait face à de forts taux de chômage et d’inflation. En 2016, Rousseff est démise de ses fonctions par le Parlement, accusée d’avoir bénéficié du régime de corruption mis en place par le groupe pétrolier national Petrobras. L’opération Lava Jato (lavage express) lancée par la justice conduit à la mise en cause d’une soixantaine de parlementaires et de ministres de tous les partis, ainsi que des anciens Présidents Cardoso (PSDB) et Lula (emprisonné en 2018-2019).

L’incarcération du leader travailliste et le discrédit de la classe politique traditionnelle sont tels que, en octobre 2018, les électeurs portent à la présidence le candidat du Parti social-libéral, Jair Bolsonaro, un ancien officier ultra-libéral, nostalgique de la dictature militaire et représentatif des « 3B » (bœuf, balles et bible des évangéliques) qui dominent la scène parlementaire. Mais le pays apparaît divisé (le PT dominant tout le Nordeste et une large partie du nord) et politiquement fragmenté : ainsi, les vingt-six gouverneurs appartiennent à treize formations différentes. Les grands partis se divisent aussi en 2022, lorsque Lula, blanchi de toute accusation, se présente contre Bolsonaro aux élections présidentielles. Soutenu par une coalition allant d’une partie de la droite modérée à la gauche libertaire, il l’emporte avec un peu moins de 51 % des voix au second tour, mais est devancé par son adversaire dans toute la moitié centrale et méridionale du pays. Ainsi, l’État le plus peuplé et le plus riche, celui de São Paulo (un tiers du PIB National) échoit à un ancien ministre bolsonariste, membre du Parti républicain, le bras politique de l’Église universelle du royaume de Dieu. Dans la rue, l’élection du leader travailliste est contestée par les bolsonaristes qui, après des blocages de routes à l’automne, saccagent les locaux de la Présidence, du Congrès et de la Cour suprême à Brasilia, en janvier 2023, avec la complicité évidente de la police militaire du district (police qui, au Brésil, est sous la responsabilité des gouverneurs, en l’occurrence un pro-Bolsonaro). Condamné à huit ans d’inéligibilité, pour avoir des propos publics incendiaires contre le système de vote électronique avant le scrutin, le chef de l’État battu est également inculpé, en février 2025, pour tentative de coup d’État : il est accusé d’avoir fomenté les troubles de 2022-2023.

Mais l’ancien Président demeure puissant, en particulier au Congrès où ses supporters sont les plus nombreux. Pour gouverner, Lula doit s’allier à l’automne 2023 avec deux partis conservateurs du « Centrao », un marais de formations souvent corrompues, ce qui fragilise ses ambitions réformatrices. Très puissants au Congrès, les lobbies de l’agrobusiness et des mines s’opposent notamment à toute extension des territoires indigènes, au même titre que les garimpeiros (orpailleurs) et autres madereiros (exploitants de bois) qui sévissent déjà sur des terres pourtant démarquées, quitte à se débarrasser des leaders indigènes ou syndicaux qui s’opposent à leur présence.

Le Brésil connait d’ailleurs une violence endémique qui en fait le premier pays du monde pour le nombre d’homicides en valeur absolue (et la première cause de mortalité chez les moins de 19 ans). Elle est notamment alimentée par de puissantes organisations criminelles, spécialisées dans le trafic de cocaïne et de crack (le Brésil partageant des frontières avec deux des principaux pays producteurs, la Colombie et le Pérou) et dans de nombreuses activités illicites telles que la production et la commercialisation d’agrocarburants : le Primeiro Comando da Capital (PCC) pauliste et le Comando Vermelho (CV, carioca, c’est-à-dire de Rio). Né en tant que collectif de défense des droits des prisonniers (droit commun et politiques), le CV est la plus ancienne organisation criminelle du pays, mais il a été devancé par le PCC qui compte plus de 100 000 membres et entretient des liens avec la ‘Ndrangheta calabraise, les réseaux morocco-néerlandais et belges, les mafias d’Europe orientale et la mafia nigériane du Black Axe. Les deux groupes se livrent des guerres sanglantes, en particulier pour contrôler les favelas (bidonvilles) des grandes métropoles, dans lesquelles elles rencontrent l’opposition de milices d’autodéfense et d’escadrons de la mort, souvent nés dans la police après le coup d’État militaire de 1964. Le PCC et le CV s’affrontent aussi avec une rare violence dans les prisons : en janvier 2017, une cinquantaine de membres du premier sont décapités, écartelés et carbonisés à l’intérieur d’une prison de Manaus ; l’organisation répond quatre jours plus tard à ses adversaires en décapitant et démembrant les corps d’une trentaine de prisonniers dans une autre prison, située dans l’État voisin du Roraima. Le même mois, l’armée doit utiliser des blindés pour mettre fin à la rébellion d’insurgés lourdement armés dans un pénitencier de Natal. Un an plus tard, le gouvernement fédéral décide de confier toutes les tâches de police à l’armée, une première depuis le retour de la démocratie. Cela n’empêche pas le PCC de prospérer en Amazonie et dans la zone des trois frontières.

La situation sécuritaire est également dégradée dans le Nordeste. En mars 2023, une cinquantaine de villes de l’État du Rio grande do Norte (celui de Natal) sont victimes de plusieurs centaines d’attaques (contre des transports, des commerces, des administrations) commises par le Syndicat du crime ; fondé pour contrecarrer l’emprise du PCC, ce groupe dénonce les conditions de détention de ses membres et les saisies de drogue opérées à son encontre. Malgré tout, le pays enregistre en 2024 son plus faible nombre d’homicides (44 000) depuis 2012, du fait de la baisse des affrontements entre gangs, du vieillissement de la population et des mesures prises par le pouvoir. Seule ombre à ce tableau : l’accroissement des meurtres d’indigènes (plus de deux cents par an), victimes des capangas, les hommes de main des fermiers (fazendeiros). Mise à mal par ses successeurs, la politique du Président Lula porte également quelques fruits en matière sociale. Selon la FAO, 40 millions de Brésiliens sont sortis de la précarité alimentaire entre 2022 et 2024.

En septembre 2025, Bolsonaro (assigné à résidence à Brasilia) est condamné à un peu plus de 27 ans de prison par une majorité des juges de la Cour suprême, qui le considèrent comme le chef d’une « organisation criminelle » ayant conspiré pour assurer son « maintien autoritaire au pouvoir ». Les États-Unis, gouvernés par les républicains conservateurs, annoncent des représailles économiques contre le Brésil, après la condamnation de leur allié.

En octobre, quelque cent vingt personnes, dont quatre policiers, sont tuées dans deux favelas du nord de Rio lors d’une tentative de capture des chefs du Comando Vermelho, qui s’avère l’opération anti-drogue la plus meurtrière jamais réalisée dans l’État.

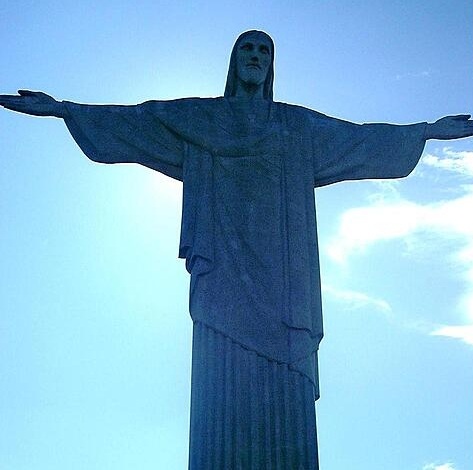

Photo : la statue du Christ rédempteur (1926-1931) sur le Corcovado surplombant Rio.