1 285 216 km²

République semi-présidentielle

Capitale : Lima[1]

Monnaie : le sol

32,6 millions d’habitants (Péruviens)

[1]Cuzco est « capitale historique » dans la Constitution et Arequipa capitale judiciaire.

Les armoiries, au centre du drapeau, comportent un lama et un arbre cinchona, emblèmes nationaux, ainsi qu’une corne d’abondance remplie de pièces d’or, symbole des richesses minérales du pays.

Pour l’histoire ancienne, lire L’Amérique du sud jusqu’aux indépendances modernes

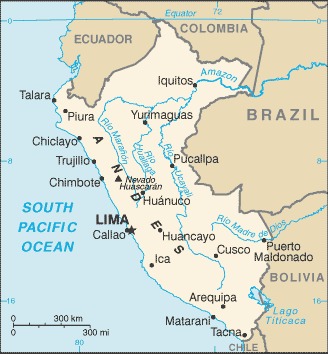

Ouvert sur l’océan Pacifique à l’ouest (2 414 km de côtes), le Pérou partage 7 062 km de frontières terrestres avec cinq pays : 1529 avec l’Équateur et 1494 avec la Colombie au nord, 2659 avec le Brésil et 1212 avec la Bolivie à l’est, 168 avec le Chili au sud. Le territoire péruvien inclut notamment 56 % des 8562 km² du lac Titicaca, le plus haut lac navigable du monde (le reste étant bolivien).

Le pays est composé de trois grandes zones naturelles : la costa bordée par l’océan Pacifique, la sierra formée par la Cordillère des Andes (30 % du territoire, avec de nombreux volcans et un point culminant à près de 6770 m) et la selva, forêt d’Amazonie péruvienne qui représente 60 % de la superficie. Les Andes péruviennes sont le berceau de deux cours d’eau, l’Ucayali et le Marañón qui, en se rejoignant, forment l’immense fleuve Amazone (cf. Brésil). Le climat est tropical à l’est, sec voire désertique à l’ouest dans la région de Lima et tempéré à froid dans les Andes.

Plus de 60 % de la population est Métisse et près de 26 % Amérindienne. Le reste se répartit entre des Blancs essentiellement originaires d’Espagne et d’autres pays Européens (6 %), des Noirs d’origine africaine (près de 4 %), des descendants d’immigrants Chinois et Japonais… Très peu nombreux sur la côte (où vivent 60 % des Péruviens), les indigènes appartiennent à une cinquantaine d’ethnies : ils sont majoritaires dans les régions andines du pays telles que Cuzco (Aymara, Quechua) et en forte minorité en Amazonie (Ashaninkas du groupe Arawak ou Shuar Aguarunas).

Les langues officielles sont l’espagnol et deux de la quarantaine de langues indiennes pratiquées, le quechua (environ 14 % de locuteurs) et l’aymara (moins de 2 %).

Sur 92 % d’habitants déclarant une religion, plus de 66 % sont catholiques romains et plus de 22 % protestants (essentiellement évangéliques).

Lancé sans succès en 1780 par un cacique indien surnommé Túpac Amaru II (écartelé et décapité l’année suivante), le processus d’indépendance vis-à-vis du colonisateur espagnol ne se concrétise que quarante ans plus tard, avec le soulèvement de propriétaires terriens et d’officiers eux-mêmes d’origine hispanique. C’est le cas de José de San Martín qui, après s’être illustré contre les royalistes en Argentine, prend la direction du nord, s’empare de Lima et proclame l’indépendance du Pérou en 1821. L’émancipation devient effective en décembre 1824, lorsque le général Antonio José de Sucre bat les Espagnols à la bataille d’Ayacucho. La région se sépare alors en deux pays rivaux : le Bas Pérou (le Pérou actuel) et un Haut Pérou (l’actuelle Bolivie) qui prend le nom de República de Bolívar, en hommage au général vénézuélien, chef de la rébellion contre les Espagnols et dirigeant de la Grande Colombie (les actuels Colombie, Venezuela, Panama et Équateur). Mécontents d’avoir perdu le Haut Pérou, les Péruviens l’envahissent en 1828, au motif d’en déloger les troupes grand-colombiennes qui y stationnent. L’affaire se transforme en guerre ouverte avec la Grande Colombie, d’autant plus que le régime de Lima revendique aussi la province équatorienne de Guayaquil. Les hostilités s’achèvent sans véritable vainqueur en février 1829, Péruviens et Grand-Colombiens se retirant de Bolivie. Soucieux de se renforcer, le Pérou intègre en 1836 une Confédération péruvio-bolivienne dirigée par le maréchal bolivien Andrés de Santa Cruz, l’un des vainqueurs d’Ayacucho. Mais la naissance de cet État provoque l’inquiétude de ses voisins et il disparait en janvier 1839, vaincu par les troupes du Chili, de la Confédération argentine et de Péruviens opposés à la mainmise bolivienne sur leur pays.

Revenu à la paix, le Pérou tire d’énormes richesses du guano, amas d’excréments d’oiseaux et de chauves-souris récoltés sur les côtes et utilisés comme fertilisant : il en détient alors le monopole mondial. Politiquement, le pays voit alterner des périodes démocratiques, des coups d’État et des dictatures. C’est sous la direction d’un de ces dirigeants autoritaires, le caudillo Ramón Castilla (1845-1851 et 1855-1862), que l’esclavage des Noirs et le tribut des Indiens sont abolis, malgré la domination d’une oligarchie de propriétaires terriens. De son côté, l’Espagne n’a pas complètement abandonné ses ambitions coloniales et occupe, en 1863, les îles de Chincha, riches en guano, au large du Pérou. La guerre hispano-sud-américaine (ou « guerre du guano ») qui en résulte s’achève par la reconnaissance de l’indépendance péruvienne par Madrid en 1880 (et de celle du Chili, allié des Péruviens, trois ans plus tard).

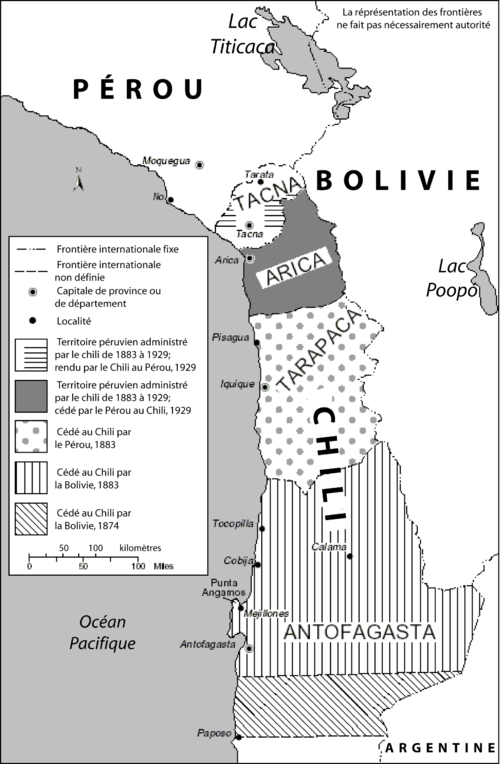

Alliées contre les Espagnols, les marines péruvienne et chilienne s’opposent entre 1879 et 1883, lorsque le Chili envahit le port bolivien d’Antofagasta, dans une région riche en salpêtre, matière qui sert alors à la fabrication des explosifs. Lié à la Bolivie par un accord de défense, le Pérou entre à son tour dans cette guerre du Pacifique. Son issue est désastreuse pour les deux alliés qui doivent céder d’immenses territoires au Chili : la Bolivie perd 125 000 km² et toute sa façade maritime (se retrouvant ainsi enclavée dans les Andes) et le Pérou abandonne 75 000 km² dans les régions méridionales de Tarapacá et Arica (celle de Tacna lui sera rendue en 1929).

En janvier 2014, la Cour internationale de justice a tranché un litige maritime datant de la guerre du Pacifique. Bien que les Chiliens aient mis en avant deux traités leur octroyant les 67 000 km² contestés, la CIJ en a rétrocédé 50 000 au Pérou.

Une nouvelle guerre éclate à l’automne 1932, cette fois avec les Colombiens, au sujet du « trapèze de Leticia », à la frontière du Pérou, de la Colombie et du Brésil. Elle s’achève par la reconnaissance des droits colombiens en mai 1933. En 1941-1942, démarre la deuxième des guerres avec l’Équateur (la première avait eu lieu en 1858-1860). Vaincus, après le blocus de Guayaquil par la marine péruvienne, les Équatoriens perdent la majeure partie de leurs possessions en Amazonie (soit 200 000 km2) ainsi que l’accès au Marañon.

Sur la scène intérieure, les gouvernements démocratiques et autoritaires continuent à se succéder. En 1930, le Président signataire des accords avec la Colombie est victime de plusieurs soulèvements, dont l’un conduit au pouvoir une junte dirigée par le commandant Sánchez Cerro, un métis descendant d’esclaves malgaches. Son pouvoir étant contesté par d’autres chefs de guerre et diverses insurrections, il démissionne et se fait élire en 1931 à la présidence de la république. A l’issue d’une violente campagne électorale, il l’emporte sur le candidat de l’Alliance populaire révolutionnaire américaine (Apra), un parti proche du marxisme fondé en 1924 par des étudiants. Le chef d’État instaure une nouvelle Constitution qui, à défaut d’étendre le droit de vote (réservé aux personnes alphabétisées, ce qui exclut quasiment tous les Indiens), assure la liberté de culte, reconnait le divorce et accorde aux travailleurs des jours fériés et des congés payés. Dans le même temps, il pourchasse ses opposants communistes et apristes et doit faire face à plusieurs soulèvements militaires. Il est finalement assassiné en 1933 par un militant de l’Apra, laissant de nouveau le pouvoir à l’oligarchie blanche.

L’après deuxième Guerre mondiale est de nouveau marquée par une alternance d’élections démocratiques et de putschs militaires, tel celui qui porte le général réformiste Velasco Alvarado à la tête de l’État en 1968. Entre autres réformes, la junte procède à une importante réforme agraire, répondant aux attentes des paysans et des indigènes qui, depuis le début des années 1960, demandaient une meilleure répartition des terres (70 % d’entre elles étant alors possédées par 2 % des propriétaires). Son orientation tiers-mondiste indisposant les États-Unis, dont un allié (le général Pinochet) s’est emparé du pouvoir au Chili, Velasco est déposé en 1975 par le chef des armées, qui rompt radicalement avec la politique de son prédécesseur. Mais il ne parvient pas à juguler la crise économique que traverse le pays et doit rendre le pouvoir aux civils. La nouvelle Constitution adoptée en 1979 accorde le droit de vote aux illettrés et, pour la première fois dans l’histoire du pays, deux Présidents civils parviennent à se succéder : Fernando Belaúnde Terry, élu en 1980 comme candidat de l’Action populaire (centre) puis Alan Garcia, candidat apriste élu en 1985.

La crise n’est pas enrayée pour autant. Les deux chefs d’État doivent faire face à l’insurrection lancée par le Sentier lumineux, un mouvement fondé par un professeur de philosophie d’Ayacucho, région pauvre et rurale des Andes péruviennes. Issu d’une famille plutôt aisée, Abimael Guzman se voit comme « la quatrième épée » du marxisme (après Marx, Lénine et Mao) et élabore une doctrine, la pensée Gonzalo, qui se veut une application du maoïsme à la réalité péruvienne. En 1980, après la répression meurtrière de manifestations pour la gratuité de l’enseignement, il déclare la guerre à « l’État oppresseur« . A son apogée, le mouvement comptera jusqu’à 5000 combattants, en très grande majorité des paysans et des Indiens. Arrêté en 1992, Guzman mourra en prison, en 2021. L’insurrection, qui s’achève au début des années 2000, aura fait 70 000 morts, provoqué la disparition de 20 000 personnes et le déplacement de 600 000 autres. L’immense majorité des victimes sont originaires des régions rurales et locuteurs de langues autochtones ; 54 % sont imputées aux sendéristes, le reste aux forces de l’ordre, aux milices d’autodéfense et à une autre guérilla (le Mouvement révolutionnaire Túpac Amaru).

Les relations du Pérou avec ses voisins restent par ailleurs tendues. L’Équateur ayant remis en question le tracé frontalier de 1942, de nouveaux affrontements ont lieu en 1978 et 1981, puis en 1995 (toujours dans la cordillère frontalière du Condor), sans modifications territoriales importantes. Un accord signé en 1998 à Brasília fixera définitivement la frontière équato-péruvienne. En 1985, Lima exhume un vieux différend de délimitation maritime avec le Chili, lointaine conséquence de la guerre du Pacifique. En 2014, la Cour internationale de justice attribuera au Pérou une zone maritime d’un peu plus de 50 000 km2, dont 22 000 km2 appartenaient à la zone économique exclusive du Chili.

En 1990, inquiets de la dégradation de la situation intérieure, les électeurs désertent les partis traditionnels et élisent à la présidence Alberto Fujimori, candidat d’un nouveau parti (Cambio 90), né de parents japonais. Pour stopper l’inflation, il adopte des mesures d’austérité économique et s’engage dans un exercice du pouvoir de plus en plus autoritaire : adoption d’une Constitution très libérale sur le plan économique, incarcération d’opposants, usage d’escadrons de la mort contre les guérillas, campagne de stérilisations forcées dans certaines régions rurales… Réélu en 1995, Fujimori est destitué pour corruption, fin 2000, et doit s’enfuir au Japon. Les élections organisées l’année suivante portent au pouvoir le fils de paysans quechuas : candidat du parti Pérou possible, Alejandro Toledo est le premier autochtone à accéder à la fonction suprême. Confronté à une vague de protestations sociales et ne pouvant briguer un second mandat consécutif, il cède sa place en 2006 à Alan Garcia, dont le retour est entaché de sang : en 2009, la police réprime des manifestations d’Amérindiens protestant, dans la jungle septentrionale, contre le développement du pétrole en Amazonie péruvienne ; une trentaine de personnes perdent la vie, dont neuf parmi les forces de l’ordre. Deux ans plus tard, le Parlement adopte une loi obligeant à consulter les communautés indiennes sur tous les projets de concession minière et à trouver avec elles un consensus respectant leurs droits, en cas de litige.

En 2011, les électeurs choisissent un ancien officier nationaliste, Ollanta Humala. S’étant démarqué du vénézuélien Chavez et de « l’ethnocacérisme » (une doctrine proclamant la supériorité des Indiens des Andes), il obtient le soutien de modérés et l’emporte avec 51,5 % des voix au second tour devant Keiko Fujimori (fille de l’ancien Président, qui est revenu au pays où, après quelques années d’incarcération, il décèdera en 2024). L’élection d’Humala traduit une partition du Pérou, le nouveau chef d’État ayant fait le plein des voix dans les provinces andines et amazoniennes, mais ayant été devancé à Lima. Pour y remédier, il nomme un gouvernement comprenant des personnalités de tous bords politiques, y compris de l’équipe sortante. Comme son prédécesseur, il doit faire face à l’hostilité croissante de populations indiennes contre des projets d’extraction d’or et de cuivre. L’état d’urgence est décrété en 2012, puis en 2015, dans plusieurs provinces andines, à la suite d’incidents meurtriers. Des heurts mortels surviennent aussi en Amazonie, où des mineurs protestent contre des décrets punissant de dix ans de prison la prospection minière artisanale, activité polluante et génératrice de déforestation… mais faisant vivre 100 000 personnes.

Les années suivantes sont marquées par une succession de mandats inachevés, sur fond de corruption galopante. La multinationale brésilienne Odebrecht est ainsi accusée d’avoir versé vingt-huit millions de dollars à la fille Fujimori (incarcérée en 2018), au Président Kuczynski (contraint à la démission en 2018 pour une affaire d’achat de votes) et à ses trois prédécesseurs, afin d’obtenir des chantiers considérables comme celui de la route interocéanique entre le Pérou et le Brésil. Les trois chefs d’État qui succèdent à Kuczynski ne vont pas davantage au bout de leur mandat, victimes notamment d’une absence de majorité forte dans un Congrès fragmenté ; les élections de 2020 voient notamment resurgir (avec 9 % des voix) un parti messianique indien, le Front populaire agricole du Pérou, mélangeant christianisme et tradition inca. En 2021, les Péruviens élisent un instituteur de gauche issu d’un milieu rural : candidat de Pérou libre, un petit parti marxiste-léniniste, Pedro Castillo l’emporte d’un cheveu (50,1 %, après six semaines de recomptage des votes) face à Keiko Fujimori, qui a été libérée de prison. Mais dépourvu d’une majorité stable et d’un soutien des milieux économiques, il multiplie les changements de Premier ministre (jusqu’à nommer un membre de l’Opus Dei pour essayer de se concilier les conservateurs). Il est finalement destitué en décembre 2022, accusé d’avoir tenté un auto-coup d’État pour échapper à une motion de défiance du Parlement. En six ans, le pays a connu six Présidents, quinze Premiers ministres et plus de deux cent cinquante remaniements ministériels.

L’éviction de Castillo déclenche la colère des départements les plus pauvres, qui avaient massivement voté pour lui en espérant une amélioration de leur situation : alors que le pays est un des principaux exportateurs agricoles du continent, plus de 20 % de la population est dans une situation de grande précarité alimentaire, du fait de l’inflation, de la sécheresse, de l’appauvrissement des terres et de leur confiscation, au profit de l’exploitation minière et du narco-trafic, le Pérou étant devenu le deuxième producteur mondial de cocaïne. La société reste très fortement inégalitaire et racisée, les indigènes, métis, paysans et provinciaux continuant à être affublés de qualificatifs péjoratifs tels que cholo et serrano. Entre fin 2022 et début 2023, la répression des manifestations en faveur du Président déchu fait une soixantaine de morts et des milliers de blessés. Castillo est remplacé par sa vice-Présidente Dina Boluarte qui a rompu avec Pérou libre et s’est rapprochée des conservateurs tels que le mouvement des fujimoristes, Force populaire, suspecté d’être en partie financé par l’argent de la drogue. Un moment envisagée, la tenue d’élections anticipée est finalement abandonnée, la plupart des parlementaires de droite refusant de renoncer à leur mandat.

La crise politique est amplifiée par l’augmentation de la criminalité, liée au trafic de cocaïne, à la prospection minière illégale, au trafic d’espèces animales ou encore de bois. Longtemps cantonnées à certaines zones des Andes et d’Amazonie, ces activités ont gagné tout le pays et toute l’économie informelle (soit les trois quarts de l’économie péruvienne). Elles sont pilotées par des gangs colombiens, équatoriens et vénézuéliens (comme le Tren de Aragua) qui s’appuient sur une délinquance locale jusqu’alors atomisée et peu armée. Elles sont aussi le fait de certains sendéristes qui, n’ayant pas rejoint le terrain politique au sein du Mouvement pour l’amnistie et les droits fondamentaux (Movadef), continuent à se livrer à des opérations de narco-guérilla : c’est le cas des quelques centaines de combattants de la faction des frères Quispe Palomino qui sévit dans une région boisée, montagneuse et peu habitée du sud du pays (le VRAEM) et qui se qualifie de Parti communiste péruvien militarisé.

Pour tenter de redynamiser son économie, le Pérou a rejoint l’immense projet des « nouvelles routes de la soie » lancé par Pékin et concédé à une société chinoise la majorité des parts d’un nouveau terminal de porte-conteneurs à Chancay, au nord du Callao. La première tranche des installations est inaugurée fin 2024 par le Président chinois.

En août 2025, la Présidente Boluarte promulgue une loi qui accorde l’amnistie aux militaires, policiers et membres des groupes paramilitaires accusés de violations des droits humains entre 1980 et 2000 et n’ayant pas encore été condamnés, ce qui représente plusieurs centaines de procédures. En août 2024, le Pérou avait déjà adopté une loi de prescription pour les crimes contre l’humanité commis avant 2002. Accusée de dissimulation de biens et incapable de juguler le crime organisé (5 000 morts en trois ans et une endémie d’extorsions à l’encontre de tous les entrepreneurs), Boluarte est lâchée par ses alliés de droite et destituée en octobre 2025 par le Parlement, pour « incapacité morale permanente« .

Dans l’attente des élections générales d’avril 2026, elle est remplacée par le jeune Président du Congrès (élu de Somo Peru, droite) qui est accusé d’enrichissement illicite, comme la moitié des parlementaires du pays et de très nombreux membres des forces de l’ordre. Comme dans beaucoup de pays à la même période (Népal, Madagascar, Maroc…), la jeunesse appelée génération Z se joint au mouvement. A Lima, un homme est tué lors de manifestations qui font une centaine de blessés, dont la moitié parmi les forces de l’ordre. Le nouveau chef d’État intérimaire réinstaure l’état d’urgence à Lima et Callao pour lutter contre une insécurité qui est aggravée par l’irruption, sur la scène péruvienne, du Tren de Aragua : cette importante organisation criminelle vénézuélienne entre en conflit avec les gangs péruviens et équatoriens déjà implantés.

En parallèle, la justice prononce, le même mois de novembre, des peines de détention contre les anciens Présidents Vizcarra (14 ans pour une affaire de pots de vin) et Castillo (11 ans pour sa tentative de dissoudre le Parlement) ; les deux iront rejoindre en prison leur prédécesseurs Toledo et Humala.

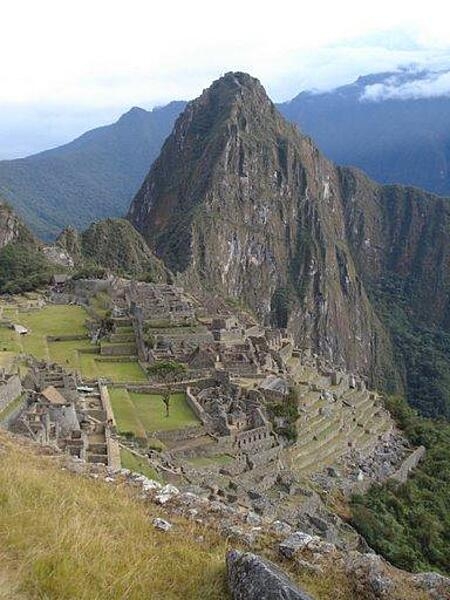

Photo : l’ancienne cité Inca du Machu Picchu (« vieille montagne » en quechua).