78 867 km²

République parlementaire

Capitale : Prague

Monnaie : couronne tchèque

10,8 millions habitants (Tchèques)

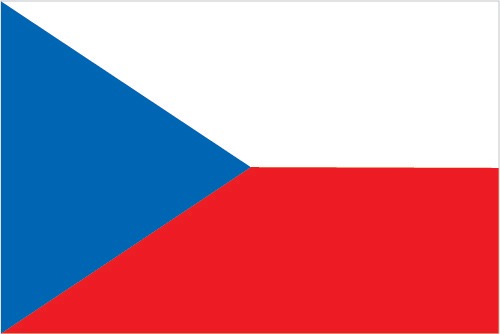

La Tchéquie a conservé le drapeau de l’ex-Tchécoslovaquie, aux couleurs panslaves, tandis que la Slovaquie reprenait son emblème historique.

Pour l’histoire antérieure, lire A l’origine des pays germanophones et tchéco-slovaque

Totalement enclavée, la Tchéquie partage 2 046 km de frontières terrestres avec quatre pays : 704 avec l’Allemagne à l’ouest, 402 avec l’Autriche au sud, 241 avec la Slovaquie à l’est et 699 avec la Pologne au nord.

Dans les deux-tiers ouest du pays, la Bohême forme un bassin parcouru par l’Elbe et la Vltava (Moldau en allemand) et entouré de basses montagnes telles que les Sudètes (où se trouve le point culminant à 1 603 m). La Moravie, qui constitue le tiers oriental du pays (22 349 km²), est plus montagneuse ; arrosée par la Morava, elle abrite la source de l’Oder. Le climat est tempéré. Au centre-est se trouve le gouffre inondé le plus profond au monde, Hranice (peut-être 1000 m de profondeur).

87 % de la population se déclare d’ethnie Tchèque, 3 % Morave (peuple slave dont les dialectes oscillent entre le tchèque et le slovaque) et moins de 2 % Slovaque. Les Roms sont moins d’1%. Le pays est un des moins religieux du monde, en raison de son aversion passée pour le catholicisme de l’occupant autrichien. Sur les 13 % d’habitants déclarant une religion, 7 % sont catholiques et 6 % membres d’autres confessions chrétiennes (dont l’Église hussite et l’Église des frères, anabaptiste, cf. Protestantisme). La population juive, autrefois importante, a été exterminée ou assimilée.

Lorsqu’elle est libérée de l’occupation nazie par les Soviétiques, en 1945, la Tchécoslovaquie s’efforce de retrouver son indépendance et un régime démocratique, tout en prenant un certain nombre de mesures radicales vis-à-vis des collaborateurs supposés des Allemands. Chef du gouvernement provisoire d’après-guerre, après avoir dirigé le gouvernement tchécoslovaque en exil, Edvard Beneš promulgue des décrets qui organisent la confiscation des biens et l’expulsion des ressortissants des minorités allemande des Sudètes et hongroise de Slovaquie, ainsi que de certaines organisations telles que l’Église catholique romaine, dont les biens sont nationalisés. Organisées en 1946, des élections législatives libres voient le Parti communiste (PCT) arriver en tête avec 38 %, devant les quatre autres formations autorisées. Fortement dépendant de Moscou, le PCT obtient la direction d’un gouvernement pluraliste dans lequel il détient les postes clés de ministres de la Défense et de l’Intérieur.

La Troisième république va éclater à la suite d’une crise gouvernementale au début de l’année 1948, lorsque huit commissaires de police, tous communistes, sont nommés à Prague. Dénonçant cette situation, quasiment tous les ministres non-marxistes démissionnent, sans conséquence. Ils sont remplacés par des membres du PC et de son allié social-démocrate (bientôt absorbé), malgré le refus du président Beneš qui démissionne (et meurt de maladie le mois suivant). En parallèle, les milices ouvrières communistes procèdent à des centaines d’arrestations d’opposants. Partisan d’un rapprochement avec l’Occident, le ministre des Affaires étrangères est retrouvé mort : à la thèse officielle d’un suicide s’opposera celle d’une défenestration de force (une spécialité historique pragoise). Organisées sans listes d’opposition, les élections de mai 1948 consacrent le succès du « coup de Prague » et la transformation de la Tchécoslovaquie en satellite socialiste de l’URSS, avec son lot de procès politiques et d’exécutions capitales.

Une libéralisation survient en janvier 1968, avec l’avènement du réformateur Alexander Dubček à la tête du PC. Promoteur d’un « socialisme à visage humain », il introduit les libertés d’expression et de circulation, enclenche une décentralisation de l’économie et dote le pays d’une nouvelle Constitution, qui fait du pays une république fédérale dans laquelle les nations tchèque et slovaque ont des droits égaux. Craignant que l’exemple ne fasse tâche d’huile dans les pays socialistes voisins, l’URSS et les régimes polonais et est-allemand somment le gouvernement tchécoslovaque de rentrer dans le rang. Les négociations n’aboutissant pas, le numéro un soviétique applique ce qui deviendra connu comme « la doctrine Brejnev », c’est à dire une souveraineté limitée pour les pays membres du Pacte de Varsovie (l’alliance militaire créée pour faire pendant à l’OTAN occidentale) et du Comecon (le marché commun des pays de l’Est). En août, l’URSS et quatre de ses alliés déploient 400 000 soldats et plus de 6 000 chars, appuyés par 800 avions, en Tchécoslovaquie. Dubček ayant appelé ses compatriotes à ne pas s’opposer à l’invasion (par ailleurs dénoncée par la Chine populaire et la Roumanie), la résistance ne fait que quelques dizaines de morts et le « Printemps de Prague » s’achève. La « normalisation » entre en vigueur et tous les dirigeants du PCT sont destitués, à l’image du Premier ministre qui est relégué au rang de jardinier dans un parc public. La seule réforme qui est conservée est la forme fédérale de l’État, désormais composé d’une république socialiste tchèque et d’une république socialiste slovaque.

Le régime va s’effondrer à la suite de la politique de libéralisation lancée par Gorbatchev en URSS, dans la seconde moitié des années 1980. La société civile commence à bouillonner en 1988, date de multiples anniversaires (première indépendance en 1918, accords de Munich en 1938, coup de Prague et printemps de Prague), sous la houlette d’intellectuels tels que le dramaturge Václav Havel, animateur d’un mouvement de contestation apparu dès 1976, la Charte 77. En janvier 1989, des Pragois commémorent le vingtième anniversaire de la mort de Jan Palach, un étudiant qui s’était immolé par le feu pour dénoncer le retour de l’autoritarisme communiste. Les évènements s’accélèrent après la chute du mur de Berlin, en novembre 1989, et l’exode massif de citoyens est-allemands vers l’Occident. Face à la mobilisation, pacifique, de centaines de milliers de Tchécoslovaques, le PCT jette l’éponge en novembre 1989. La « révolution de velours », qui a eu lieu sans effusion de sang, porte au pouvoir le revenant Dubček comme Président du Parlement et Havel comme Président de la République fédérale tchèque et slovaque. Celle-ci se disloque sans violence trois ans plus tard, avec l’indépendance de la Slovaquie le 1er janvier 1993.

De 1992 à 1998, puis de 2006 à 2013, la scène politique est dominée par le Parti démocratique civique (ODS), formation libérale-conservatrice issue du Forum civique (fondé par les dissidents tchécoslovaques) qui gouverne en coalition avec d’autres partis. En 1999, la République tchèque adhère à l’OTAN, puis en 2004 à l’Union européenne. En 2016, elle prend officiellement le nom international de Tchéquie, bien que cette appellation (Čechy en langue tchèque) fasse plutôt référence à la seule Bohême, alors que le pays est également formé de la Moravie et d’une minime partie de la Silésie méridionale. Ces trois provinces historiques constituaient la Couronne de Saint Venceslas, au sein du Saint-Empire romain germanique, puis de l’Empire d’Autriche (cf. Origine des pays germanophones et tchéco-slovaque).

La Tchéquie n’échappe pas à la montée environnante du populisme, dirigé notamment contre la minorité Rom (pourtant minuscule) du pays. En octobre 2017, le parti qui arrive en tête des élections législatives (avec près de 30 % des voix) est l’Action des citoyens mécontents (ANO), une formation fondée, en 2011, par Andrej Babiš, un milliardaire populiste d’origine slovaque et ancien collaborateur des services secrets communistes. Le reste de la scène politique est morcelé, avec cinq partis entre 11 % et 7 % des voix, dont plus de 10 % pour le SPD (Liberté et démocratie directe), xénophobe et europhobe. Malgré tout, à la différence de ses voisins slovaques et hongrois, le régime de Prague reste fermement arrimé à l’Europe occidentale et au soutien qu’elle apporte à l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie. En 2021, il expulse des diplomates russes, à l’issue d’une enquête montrant la responsabilité d’une unité du GRU (les renseignements militaires de Moscou) dans l’explosion d’un dépôt de munitions en 2014 dans l’est du pays (deux morts), armes qui étaient sans doute destinées aux Ukrainiens.

L’ANO arrive de nouveau en tête au scrutin de 2021, mais de trop peu pour rester au pouvoir. Elle doit le céder à l’alliance de deux coalitions centristes : Ensemble (SPOLU, comprenant notamment l’ODS) et PaS (alliance du parti Pirates et de celui, libéral, des Maires indépendants). En juillet 2025, le Président promulgue une loi qui punit de cinq ans la promotion du communisme, comme du nazisme, dans un pays où la jeunesse du KSČM arbore encore la faucille et le marteau.

En octobre 2025, la coalition sortante de centre-droit n’obtient que 23 % des voix aux législatives. Elle est devancée par l’ANO qui réunit près de 35 % des suffrages et l’emporte dans une grande partie du pays (à l’exception de la métropole pragoise). Proche du Président américain Trump et d’une partie de l’extrême-droite européenne, Babiš a notamment promis d’augmenter les aides sociales et de réduire le soutien que le pays apporte à l’Ukraine. Mais ces engagements ne lui permettent pas d’obtenir une majorité absolue à la Chambre des députés, de sorte qu’il devra compter sur les autres partis ayant obtenu des sièges (dans l’ordre les Maires indépendants du STAN, le parti Pirate, le SPD et les Motoristes, un nouveau parti anti-écologiste représentant les intérêts des automobilistes). Si les partis pro-européens sont en recul, c’est aussi le cas des formations ouvertement hostiles à l’Union européenne : le SPD, mais aussi la coalition de gauche prorusse Stacilo ! (Assez !) qui obtient moins de 5 % et échoue une seconde fois à faire élire des députés. Comme attendu, Babiš forme une coalition majoritaire fortement nationaliste avec le Parti des motoristes et le SPD, qui récupère le ministère de la Défense en dépit de ses positions notoirement pro-russes.

Légende photo : le pont Charles à Prague, réalisé sous Charles IV, empereur du Saint-Empire