92 090 km²

République semi-présidentielle

Capitale : Lisbonne

Monnaie : l’euro

10,2 millions d’habitants (Portugais)

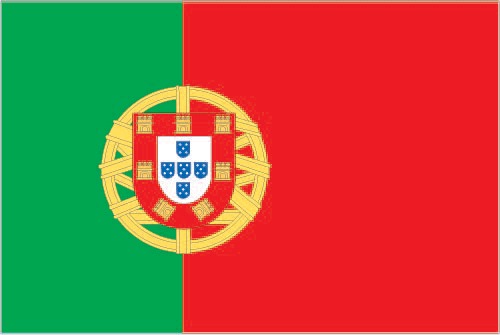

Les couleurs représentent l’espoir (le vert) et le sang versé (le rouge). Au centre, figurent les armoiries représentant sept châteaux et cinq blasons sur un blason blanc (représentant la victoire sur les Maures en 1139), le tout sur une sphère d’astronomie représentant le globe.

Pour l’histoire ancienne, voir La formation des pays ibériques

Le Portugal compte 1 793 km de côtes sur l’Atlantique (sur le continent et dans les îles) et partage 1 224 km de frontières terrestres avec un seul pays : l’Espagne (les deux États se partageant la péninsule ibérique). Le Portugal a les plus anciennes frontières terrestres du monde (après Andorre) : la « Raia » le séparant de la Castille (partie de l’Espagne actuelle) a été établie en 1297 (Traité d’Alcanizes, plus ancien traité international définissant des frontières encore en vigueur).

Lisbonne n’en conteste pas moins la souveraineté espagnole sur la municipalité d’Olivenza, tandis que Madrid remet en cause celle du Portugal sur les îles Selvagens (un petit archipel inhabité de moins de 3 km², au nord des Canaries), cf. Territoires et frontières disputés.

Le Portugal est formé de deux parties distinctes : une partie continentale et deux ensembles insulaires dans l’Atlantique nord, Madère (260 000 habitants sur 801 km²) et les Açores (250 000 habitants sur 2333 km²), qui ont le statut de régions autonomes. C’est dans cet archipel que se trouve le plus haut sommet portugais (à plus de 2 350 m). Sur le continent, le Tage divise le pays en deux parties : plutôt montagneuse au nord, plus plate au sud. Le climat est de type océanique.

95 % des habitants sont de nationalité portugaise. Les autres proviennent d’anciennes colonies portugaises d’Afrique, du Brésil, de Chine… Le portugais est langue nationale. Au nord-est, le mirandais (un dialecte roman proche de l’asturien) bénéficie du statut de co-langue officielle.

Sur plus de 85 % d’habitants déclarant une religion, la quasi-totalité sont chrétiens (à 80 % catholiques).

Photo : la Tour de Belem, construite au XVIe siècle, en hommage au navigateur Vasco de Gama.

Durant le XIXe siècle, le Portugal vit une succession de révoltes, de soulèvements militaires et même de guerres civiles : de 1828 à 1834 entre le roi Miguel et les libéraux (soutenus par les Anglais et l’Empereur du Brésil), puis de 1836 à 1842 entre clans libéraux. En 1890, Lisbonne doit renoncer à son ambition de relier ses colonies d’Angola et du Mozambique et laisser aux Britanniques les territoires visés (les actuels Zimbabwe, Malawi et Zambie). Ce renoncement est vécu comme une humiliation nationale et déclenche une révolte républicaine à Porto, qui échoue mais laisse un chant qui deviendra l’hymne national. En 1908, deux militants républicains assassinent le roi Charles Ier et le prince héritier. Discréditée par ses échecs extérieurs et par une grave crise économique, la monarchie parvient à se maintenir pendant deux ans, jusqu’à la révolution qui y met fin en octobre 1910 : dernier représentant de la dynastie de Bragance-Saxe-Coburg-Gotha, le roi Manuel II s’exile après la proclamation de la république.

Les difficultés financières et politiques ne disparaissent pas pour autant. En témoigne la nuit sanglante d’octobre 1921 au cours de laquelle le Premier ministre et plusieurs responsables de premier plan sont assassinés par des militaires. L’armée s’empare du pouvoir en 1926 et, pour redresser l’économie du pays, un enseignant de l’université de Coimbra aux finances. Les résultats de António de Oliveira Salazar sont si spectaculaires qu’il devient président du Conseil en 1932. L’année suivante, il introduit une nouvelle Constitution qui lui donne les pleins pouvoirs et pose les fondements de l’Estado Novo (« État Nouveau »), régime à parti unique, nationaliste, catholique et corporatiste (laissant aux corporations de métiers le soin de régir les relations du travail).

En 1961, Lisbonne voit apparaître les premières rébellions indépendantistes dans ses colonies africaines et doit laisser l’Inde reprendre, par les armes, Goa et ses autres possessions indiennes. Sept ans plus tard, Salazar se retire à la suite d’un accident cérébral (dont il décède deux ans plus tard) et abandonne le pouvoir à Marcela Caetano. Celui-ci est renversé, en 1974, par un coup d’État de militaires de gauche, hostiles aux guerres coloniales que mène Lisbonne. La « révolution des œillets » aboutit d’ailleurs à l’indépendance des différents pays dès 1974- 1975 (Guinée-Bissau, Mozambique, Cap-Vert, Sao-Tomé-et-Principe, Angola et Cabinda) ou à leur annexion (la partie orientale de Timor par l’Indonésie). Sur le plan intérieur, les révolutionnaires se disputent sur la nature du régime démocratique à instaurer : proche du PC, le Mouvement des forces armées prône une voie radicale que rejettent les socialistes, les sociaux-démocrates et la droite modérée. C’est finalement ce second camp qui l’emporte, avec le soutien de l’Église catholique. Une nouvelle Constitution libérale est adoptée en 1976, avec le socialiste Mário Soares comme Premier ministre. Dix ans plus tard, le Portugal rejoint l’Union européenne. Fin 1999, il rend l’enclave de Macao à la Chine.

Depuis l’instauration de la démocratie, le pouvoir alterne entre le Parti social-démocrate (PSD, centre-droit) et le Parti socialiste, le retour d’une droite conservatrice semblant exclu après des décennies de régime salazariste. Pourtant, en 2019, un parti d’extrême-droite, Chega (« Assez ») fait son entrée au Parlement. Six ans plus tard, il obtient près de 26 % des voix aux législatives et davantage de sièges que le PS ; le PSD conforte sa première place (avec 31 %) mais n’obtient qu’une majorité relative à l’Assemblée de la République.