SOMMAIRE

- Les premiers Américains

- Des Vikings aux Espagnols

- L’heure des colonisations française et anglaise

- Rivalités franco-britanniques

- Indépendance américaine et émancipation canadienne

Le relief américano-canadien se décompose en ensembles différenciés qui se succèdent d’est en ouest. La partie orientale est dominée par des plaines littorales étroites au nord (Canada et Nouvelle-Angleterre) et plus larges au sud (Floride). Derrière ces espaces plats se trouvent des chaînes de montagnes peu élevées, de formation ancienne et érodées : les Appalaches (qui ne dépassent guère les 2 000 mètres d’altitude) et le plateau des Laurentides (qui constitue l’essentiel de la presqu’île du Labrador). En allant vers l’ouest, on rencontre des espaces relativement plats et peu élevés, parsemés de lacs. Plus au sud, la vallée du Mississippi, qui descend des Grands lacs jusqu’au golfe du Mexique, représente l’épine dorsale du centre de l’Amérique du Nord. Ensuite, la région des Grandes Plaines puis le piémont des Rocheuses se succèdent à des altitudes de plus en plus hautes, jusqu’à atteindre les montagnes Rocheuses proprement dites. Celles consistent en un ensemble de chaînes plus ou moins parallèles qui s’étendent sur 3000 km du nord (Colombie britannique) jusqu’au sud (Nouveau-Mexique) et qui culminent à près de 4400 m au Colorado (soit une vingtaine de mètres de moins que le mont Whitney, situé dans la Sierra Nevada californienne). Très volcaniques dans leur partie péninsulaire et dans les îles Aléoutiennes, les immensités glacées de l’Alaska comptent quatre grandes chaînes de montagnes, culminant à plus de 5950 m (mont Logan). Celles du Groenland sont bordées de montagnes dont la plus haute dépasse les 3690 mètres à l’est.

Les premiers Américains

Dans les États-Unis actuels, les civilisations Paléo-indiennes et Amérindiennes (cf. Amérique) se répartissent en deux régions principales. L’une se trouve à l’est du Mississippi, où s’épanouissent successivement les Mound Builders, les Adenas (dans les Appalaches), les Hopewells et les civilisations du Mississippi. L’autre occupe le Sud-Ouest des États-Unis actuels, où se côtoient les Mogollons, les Hohokams et les Anasazis (« ancêtres ennemis » en Navajo, entre le Colorado et l’État mexicain de Coahuila). Ces civilisations présentent un haut degré de développement, marqué par une agriculture efficace (irriguée dans le Sud-Ouest) et diversifiée (courge, maïs, haricot et coton dans le Sud-Ouest), un artisanat raffiné (travail du cuivre) et des lieux de culte monumentaux (tertres en terre des Mound Builders, ateliers-temples kivas des Anasazis). Elles se caractérisent aussi par un niveau certain d’urbanisation : les Anasazis construisent Pueblo Bonito dans le Chaco Canyon (au milieu du IXe), ainsi que des cliff-dwellers (abris sous roches) dont le plus grand, à Mesaverde, compte jusqu’à cinq-cents logements. Au centre du Mississippi (face à l’actuelle Saint-Louis), Cahokia s’épanouit au point d’héberger 15 000 à 30 000 habitants au XIIe siècle.

Des Vikings aux Espagnols

Au Nord-Est, les premiers Européens posent le pied sur le sol américain. Venus de Scandinavie, ils sont désignés sous le nom générique de Vikings. En 982, le Norvégien Erik le Rouge, banni d’Islande, aborde au sud-ouest d’une terre glacée qu’il baptise Groenland (« pays vert »), afin d’y attirer des colons. Quelques années plus tard, vers l’an 1000, son fils Leif Eriksson atteint l’Amérique du Nord : il accoste sur l’île de Baffin (qu’il nomme Helluland, « la terre de la pierre plate »), puis explore les côtes boisées du Labrador (le Markland, « pays des arbres ») et le nord de Terre Neuve (le Vinland, en raison de ses vignes sauvages), voire les abords du golfe du Saint-Laurent. Des vestiges du village qu’il a construit ont été retrouvés à L’Anse aux Meadows, sur l’île de Terre-Neuve. Mais les colons ne s’implantent pas durablement, en raison des conflits qui les opposent aux autochtones, qu’ils ont surnommés Skraelings (« hommes maigres »).

Les civilisations indiennes sont alors à leur apogée, mais leur déclin commence, vers 1150 pour la culture d’Hohokam. Une cinquantaine d’années plus tard, du fait d’une longue sécheresse, Pueblo Bonito est désertée, suivie des cités des canyons tout au long du XIIIe siècle. Héritiers des Anasazis, les Pueblos voient leur territoire se restreindre sous la poussée de tribus nomades telles que les Shoshones. A partir de 1300, les Pueblos bâtissent de nouveaux villages le long du Rio Grande et du Little Colorado, mais ils s’effondrent vers 1350, à la suite de guerres ou d’incidents climatiques. Vers 1450, c’est au tour de la culture du Mississippi de décliner.

Quand les Espagnols débarquent en Amérique du Nord, au début du XVIe siècle, toutes les grandes civilisations ont disparu, à l’exception de celle des Pueblos au sud-ouest. Les Indiens sont alors au nombre de six à huit millions, disséminés au sein de tribus qui chassent le bison et pratiquent l’agriculture, la cueillette, l’élevage et la pêche. Ils parlent une grande multitude de langues, appartenant à quelques grandes familles : athabascane (comme les Navajos, Apaches, Nez-Percés), algonquine (Micmacs et Massachusetts de la côte atlantique, Ojibwas des Grands lacs, Cheyennes et Pieds-Noirs des Grandes plaines du centre), iroquoise (Iroquois et Hurons, mais aussi Cherokees dans le sud des Appalaches), siouxe des Grandes plaines du nord (dont les Crows et les Dakotas), caddo (Pawnees) et muskogee (Creeks) sur les berges méridionales du Mississippi, kiowa-tano (à l’ouest de l’Arkansas), yuma (au Nouveau-Mexique et au Colorado), uto-aztèque (Hopis au sud-ouest, Shoshones et Paiutes des environs actuels de l’Utah, Comanches de l’Oklahoma). La société la plus complexe est celle de la confédération Iroquoise qui vit dans la vallée du Saint-Laurent, dans le secteur des lacs Érié et Ontario, dans la vallée du fleuve Hudson et dans la partie ouest des Appalaches : leur nom, qui signifie « vipère », leur a été donné par leurs rivaux Algonquins, mais les Iroquois eux-mêmes se nomment Hodenosaunee, « gens de la longue maison » ; ils vivent en effet dans de très longues habitations en bois pouvant abriter jusqu’à mille personnes.

A partir des années 1520, les Espagnols explorent la Floride et le nord de la Caroline depuis leurs possessions de Porto-Rico et Cuba. De 1539 à 1542, le conquistador Hernando do Soto mène une expédition qui le conduit jusqu’aux Appalaches, puis sur les bords du Mississippi, qu’il traverse en direction de l’Arkansas. La colonisation de la région donne lieu à la création, en 1580, des Floride orientale et occidentale (l’actuel Alabama). A partir des années 1540 et tout au long du XVIIe siècle, des Espagnols venus du Mexique étendent et consolident de nouvelles positions au Nouveau-Mexique et en Basse-Californie. Après la résistance initiale des Pueblos, ils en font leurs alliés contre les Apaches et les Navajos.

L’heure des colonisations française et anglaise

Barrés par les Espagnols en Amérique centrale et dans les Antilles, les Européens du Nord se concentrent sur la partie du continent américain qui leur fait face de l’autre côté de l’Atlantique. Toujours à la recherche d’une route vers la Chine, le Vénitien Cabot dirige une expédition sous bannière anglaise qui le fait probablement accoster à Terre-Neuve en 1497. Vers 1500, l’explorateur portugais João Fernandes Lavrador longe et cartographie un littoral qui sera baptisé de son nom (le Labrador).

Une trentaine d’années plus tard, deux navires venus de Saint-Malo arrivent à Terre-Neuve, explorent le golfe du Saint-Laurent et remontent le fleuve. Au cours de trois expéditions entre 1534 et 1542, Jacques Cartier prend possession, au nom du roi de France, d’une terre qu’il va nommer Canada, à partir d’un mot iroquois (« kanata ») signifiant village. D’abord limitée à la région actuelle de Québec, la dénomination Canada concernera ensuite toute la vallée du Saint-Laurent et la zone allant jusqu’à la vallée de l’Ohio. Cartier entre en contact avec les tribus iroquoises, qui lui font miroiter l’existence d’un royaume du Saguenay riche en or et en pierres précieuses (lesquelles s’avèreront ultérieurement être du quartz et du pyrite). Mais la présence de la France est éphémère, d’autant plus que le royaume est ravagé par les guerres de religion. La tentative de coloniser le nord de la Floride avec des huguenots protestants est d’ailleurs un cuisant échec : jugés hérétiques, les habitants de la colonie sont massacrés par les Espagnols en 1565. La présence des Anglais n’est pas plus pérenne : l’établissement fondé en 1584 par sir Raleigh dans l’île de Roanoke, au large de la Caroline, disparait sans laisser de traces.

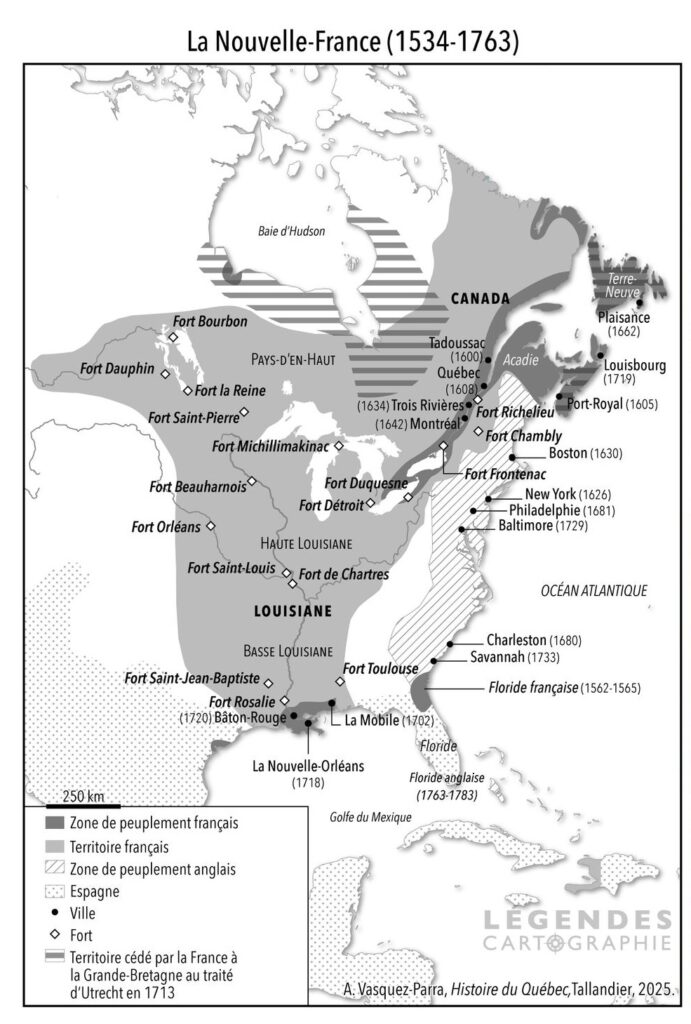

Axée sur le commerce de fourrure et la pêche, la colonisation du Canada ne commence réellement qu’au début du XVIIe siècle, accompagnée de tentatives d’évangélisation des autochtones. Pour peupler le territoire, la France fait venir des « filles du Roy », orphelines ou pauvres auxquelles a été attribuée une dot. De 1604 à 1689, les Français colonisent le Québec, l’Acadie et Terre-Neuve (délaissée par les Anglais).

En 1608, Champlain fonde la ville de Québec (« là où le fleuve rétrécit ») et en fait la capitale de la Nouvelle-France, le nom qu’on donne alors à l’ensemble des colonies françaises d’Amérique du nord : le Canada, les îles de Saint-Pierre et Miquelon au large de Terre-Neuve (où des pêcheurs basques, bretons et normands pratiquent la chasse baleinière) et l’immense Louisiane, qui s’étend alors des Grands lacs jusqu’au golfe du Mexique, le long du Mississippi.

Son nom lui a été donné, en hommage au roi Louis XIV, par l’explorateur Cavelier de la Salle, qui a descendu le fleuve jusqu’à son embouchure (1682). Au début, les Français établissent des relations commerciales plutôt pacifiques avec les peuples rencontrés, Innus-Montagnais, Algonquins et autres Hurons. Mais les choses vont se dégrader avec la compétition que les Français et les Hollandais, puis les Britanniques, vont se livrer pour le contrôle des territoires, des ports, de la pêche et du commerce de la fourrure.

La colonisation anglaise s’intensifie entre 1607 et 1614, avec une série d’implantations en « Nouvelle Angleterre », entre le Maine et la Caroline du nord, le long de la côte Atlantique. En 1619, de premiers esclaves Noirs sont acheminés en Virginie, pour travailler dans les plantations. En 1620, la ville de Plymouth est fondée, dans le Massachusetts, par les pèlerins du Mayflower, un bateau de puritains ayant fui les persécutions religieuses en Angleterre (cf. Les schismes du christianisme). Grâce aux autochtones, les colons fêtent leur première récolte l’année suivante et rendent une action de grâce, Thanksgiving, qui deviendra une fête nationale en 1863. D’autres colonies sont fondées le long de la côte (Boston en 1630), par d’autres puritains mais aussi par des protestants allemands pourchassés dans leurs pays, ainsi que par des catholiques anglais (le Maryland en 1632) et des Quakers eux-aussi persécutés (la Pennsylvanie[1] en 1682). Puissances européennes majeures à l’époque, les Provinces-Unies et la Suède ne sont pas en reste : les premières fondent en 1624 la colonie de Nouvelle-Néerlande le long des fleuves Hudson, Delaware et Connecticut (à la suite des expéditions menées, pour leur compte, par le navigateur anglais Henry Hudson) et la seconde établit en 1638 la Nouvelle-Suède, une colonie d’environ 80 000 km² à cheval sur les actuels Delaware, New-Jersey et Pennsylvanie. Moins de vingt ans plus tard, la possession suédoise passe aux mains des Néerlandais, qui sont à leur tour chassés de la région en 1664 : les Anglais s’emparent de la Nouvelle-Néerlande et, en hommage au frère du roi (le duc d’York), ils donnent le nom de New-York au quartier de la Nouvelle-Amsterdam qu’avaient fondé des huguenots et des protestants wallons.

[1] William Penn dote sa colonie d’une Constitution qui servira de modèle à celle des États-Unis.

Rivalités franco-britanniques

Au milieu du XVIIIe, treize colonies anglaises parsèment la côte, tandis que le Nord et l’arrière-pays sont aux mains des Français. En parallèle des guerres qu’elles se livrent sur le continent européen, les deux puissances s’affrontent sur le sol canadien, avec leurs alliés respectifs : les Hurons, Micmacs et Algonquins pour les Français, la confédération iroquoise pour les Anglais. Les affrontements sont particulièrement violents dans la vallée de l’Ohio, au sud du lac Érié. Les Espagnols ne sont pas épargnés : en 1680, les Pueblos de l’Arizona se rebellent contre l’exploitation de la main d’œuvre indienne, la christianisation forcée et l’obligation de payer un impôt. L’Espagne ne reprendra pied dans la région que dans les années 1690.

De 1621 à 1632, la Grande-Bretagne occupe Terre-Neuve (avec des colons écossais), ainsi que la ville de Québec (de 1629 à 1632). Un peu plus tard, elle incite les Iroquois à attaquer des missions et à massacrer des prêtres catholiques. Plus au nord, pour contrer les Français dans le commerce des peaux, des Anglais établissent en 1670 la Compagnie de la baie d’Hudson. Londres accorde à la Terre de Rupert (du nom de son gouverneur) un monopole sur tout le bassin hydrographique de la Baie d’Hudson, soit près de 3,9 millions de km2. En 1701, la Nouvelle-France et ses alliés signent la Paix des Braves avec les Iroquois, mais le conflit avec les Anglais n’est pas terminé. Après la Guerre de Succession d’Espagne, le traité d’Utrecht (1713) accorde aux Britanniques les possessions françaises de Terre-Neuve et de la baie d’Hudson, ainsi qu’une partie de l’Acadie : la zone située au sud du golfe du Saint-Laurent devient la colonie de Nouvelle-Écosse. Les Français parviennent à conserver une partie de l’Acadie continentale, soit le Nouveau-Brunswick actuel, bien que leur souveraineté sur cette région soit contestée par Londres. La Nouvelle-France parvient par ailleurs à agrandir son territoire, en explorant l’ouest canadien, au tournant des années 1730-1740. Le Fort Rouge est construit à l’emplacement actuel de la ville de Winnipeg et les montagnes Rocheuses atteintes, ce qui permet de s’aventurer ensuite dans les régions actuelles du Montana et du Wyoming. Au Sud, les Espagnols s’efforcent de contrer la présence française dans le bassin du Mississippi en commençant à coloniser le Texas : San Antonio est fondée en 1718.

Un nouveau conflit franco-britannique éclate en 1754 dans la vallée de l’Ohio, deux ans avant le déclenchement de la guerre de Sept-Ans en Europe. Connu sous le nom de guerre de la Conquête ou de French and Indian War (« guerre contre les Français et les Indiens »), il voit s’affronter les Français, les milices de la Nouvelle-France et leurs alliés autochtones d’un côté, et les Britanniques, leurs milices nord-américaines et leurs alliés Iroquois de l’autre. Cette période est notamment marquée par la déportation des Acadiens français entre 1755 et 1763 : les 12 000 à 18 000 qui contestent la domination britannique sont déportés ou s’enfuient vers diverses destinations telles que la Louisiane (où ils vont former la minorité francophone des Cajuns) ; la moitié meurent au cours de ces évènements. En 1757, après trois années de victoires françaises, le premier ministre britannique envoie 60 000 soldats combattre les 6 000 Français présents au Canada, ce qui permet aux troupes de Londres de s’emparer des villes de Québec, Trois-Rivières et Montréal.

En 1763, le traité de Paris qui clôt la guerre de Sept-Ans attribue à la Grande-Bretagne ce qui restait de l’Acadie française, ainsi que l’Île-Royale (île du Cap-Breton dans le golfe du Saint-Laurent) et la partie orientale de la Louisiane d’alors, entre le Mississippi et les Appalaches ; la partie occidentale, largement déserte, est attribuée à l’Espagne qui, en échange, a dû céder la Floride aux Britanniques. Le seul territoire nord-américain restant français est l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon (242 km²). Devenu entièrement britannique, le Canada change de nom et devient « the Province of Quebec ». Les droits des citoyens francophones sont réduits et ceux des Amérindiens bafoués. Lorsque la tribu des Outaouais (dont le nom a été donné à la capitale canadienne) se soulève contre les Britanniques, entre 1763 et 1766, les soldats anglais répondent notamment avec une arme biologique : ils distribuent aux autochtones des couvertures infectées par le virus de la variole. A Terre-Neuve, la répression des révoltes et la diffusion de maladies contagieuses ont raison du peuple Béothuk qui passe de plusieurs milliers à quelques centaines d’individus (sa dernière représentante mourra en 1829).

Au Nord-ouest, la conquête Russe de l’Extrême-Orient se poursuit sur le continent américain avec, entre 1732 et 1741, l’exploration de l’Alaska et des îles Aléoutiennes et les premières expéditions du russo-danois Vitus Béring. D’abord consacrés à la chasse à la loutre (et à sa précieuse fourrure), les établissements russes se développent tout le long de la côte Pacifique, jusqu’en Californie. Pour contrer leur avancée, les Espagnols implantent des missions en Haute-Californie, au cours des années 1770. Afin d’y faire régner la paix, ils s’allient aux Navajos et aux Comanches contre les Apaches.

Indépendance américaine et émancipation canadienne

Au milieu du XVIIIe siècle, les colonies anglaises comptent environ 2,5 millions d’habitants : la moitié en provenance des îles Britanniques, environ un tiers du reste de l’Europe et 20 % d’esclaves Noirs. Ceux-ci représentent moins de 5 % des Africains déportés par les Européens vers l’Amérique, mais ils forment tout de même 40 % de la population des colonies du sud, où ils sont exploités dans les plantations de tabac (Virginie, Maryland) et de riz (Caroline). Quant aux Amérindiens, ils ne sont plus que quelques centaines de milliers, décimés par les épidémies introduites par les Européens (variole, rougeole), l’introduction de l’alcool et des armes à feu, et les guerres qui les opposent ou bien qu’ils livrent aux colons. En 1675, 1711 et 1714 des tribus se révoltent contre les colons de Nouvelle Angleterre et de Caroline. En 1729 et 1731, ce sont les Natchez qui combattent les Français au sud du Mississippi.

A partir de 1763, les relations entre les Treize colonies et Londres se dégradent. Les colons sont mécontents de l’obligation qui leur est faite de ne commercer qu’avec des ports britanniques, de devoir payer des taxes de plus en plus lourdes et de n’avoir pour seule réponse de la métropole que l’envoi de troupes : en 1770, une demi-douzaine de protestataires sont ainsi tués à Boston. C’est dans la même ville que, en décembre 1773, des colons détruisent une cargaison de thé (épisode connu sous le nom de Boston Tea Party). La guerre d’indépendance éclate l’année suivante, soutenue par les Français, l’Espagne et les Provinces unies. Le 4 juillet 1776, à Philadelphie, un Congrès proclame l’indépendance des Treize colonies sous le nom d’États-Unis d’Amérique. Les Espagnols profitent de la situation pour récupérer la Floride qui, à la différence des autres territoires, était restée fidèle à la Couronne britannique. Initiée par Thomas Jefferson, la Constitution américaine est adoptée à la Convention de Philadelphie en 1787 et complétée deux ans plus tard par dix amendements (Déclaration des droits). Chef militaire des insurgés, George Washington est choisi comme premier président des États-Unis en 1789. Onze ans plus tard, les institutions fédérales s’installent définitivement dans une ville qui porte son nom : totalement nouvelle, Washington (district de Columbia) a été dessinée par un ingénieur militaire français sur les rives du fleuve Potomac, à cheval sur la Virginie et le Maryland.

La naissance des États-Unis a deux conséquences pour le Québec britannique. La première est qu’il perd la vallée de l’Ohio et voit ses nouvelles frontières méridionales s’arrêter aux barrières naturelles que sont les Grands Lacs et la rivière Niagara. La seconde est l’arrivée sur son sol de quelques dizaines de milliers de loyalistes à la couronne anglaise : fuyant le nouvel État indépendant, ils s’installent au Québec et dans les trois provinces maritimes (la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et l’Île-du-Prince-Édouard, ex-Saint-Jean, érigée en colonie en 1769). Le Nouveau-Brunswick accède à ce statut en 1784, par séparation d’avec la Nouvelle-Écosse. En 1791, l’Acte constitutionnel voté par le Parlement britannique divise le Québec en deux colonies distinctes : le Haut-Canada (qui correspond à l’Ontario actuel) majoritairement composé de loyalistes et le Bas-Canada (l’actuel Québec), majoritairement peuplé de francophones dénommés « Canadiens français ».

En 1837 et 1838, les deux colonies canadiennes se soulèvent contre le pouvoir impérial britannique, sur fond de crises économiques et agricoles. Celles-ci sont provoquées par le refus, de la part des autorités coloniales, d’accorder les réformes politiques réclamées par les assemblées législatives des provinces, notamment l’établissement d’un gouvernement responsable. Dans le Bas-Canada, la rébellion des Patriotes se double d’une volonté d’émancipation de la majorité francophone face à la domination politique et économique que lui inflige la minorité britannique. Avant d’être matées, les deux révoltes aboutissent à la proclamation des éphémères République du Canada (sur la rivière Niagara) et République du Madawaska (aux confins du Maine et du Nouveau-Brunswick). Londres tire les conséquences des mouvements : une partie des droits octroyés aux Canadiens français (par l’Acte de Québec de 1774) sont abrogés et les deux colonies du Canada sont fusionnées dans une province du Canada, communément appelée le Canada-Uni. En réalité, elle compte deux Premiers ministres, du Canada-Est et du Canada-Ouest, qui font alliance et instaurent le premier gouvernement responsable de la province en 1848. Dix-huit ans plus tard, l’Assemblée législative s’installe à Ottawa. A l’ouest, le gouvernement du Royaume-Uni crée la colonie de l’Île de Vancouver en 1849, puis celle de Colombie-Britannique en 1858, lors de la ruée vers l’or (par séparation du territoire de l’Oregon, dont la partie méridionale revient aux États-Unis).

Pour contrer les visées expansionnistes de son voisin méridional, mais aussi pour noyer les francophones dans un ensemble anglophone plus vaste, la Grande-Bretagne adopte un nouveau dispositif en 1867. Elle dote l’est canadien d’un statut d’autonomie interne, sous le nom de Dominion du Canada. Il réunit quatre provinces : le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse ainsi que l’Ontario et le Québec, issus de la division du Canada-Uni.