283 561 km²

République présidentielle

Capitale : Quito

Monnaie : dollar américain

18,3 millions d’habitants (Équatoriens)

Proche du drapeau de Colombie, l’Équatorien s’en distingue par ses armoiries qui mêlent divers symboles (condor, volcan Chimborazo, premier bateau à vapeur fabriqué en Amérique du sud et même faisceau de licteur romain).

Pour l’histoire ancienne, lire L’Amérique du sud jusqu’aux indépendances modernes

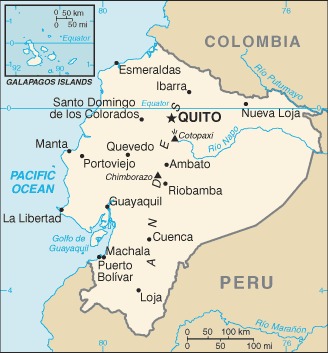

L’Équateur possède autant de frontières maritimes (2237 km sur l’océan Pacifique) que terrestres (708 km avec la Colombie au nord, 1529 avec le Pérou à l’est et au sud). Son relief est composé d’une plaine côtière à l’ouest (avec le port de Guayaquil), de jungles amazoniennes peu peuplées à l’est et de montagnes andines, souvent volcaniques, au centre (avec la capitale Quito et un point culminant à près de 6270 m). S’y ajoutent les 8 010 km² des Galapagos (« îles des tortues de mer »). Majoritairement tropical, le climat est plus frais sur les hauteurs.

Plus des 80 % des habitants sont des Métis (de Blancs et d’Amérindiens), dont près de 8 % de Montubio (métis ruraux de la zone côtière). Le reste de la population est composé de 6 % d’Européens et créoles (descendants directs des colonisateurs espagnols), de 2 à 3 % d’Afro-Équatoriens (Mulatos et Zambos) et de 8 % d’Amérindiens (Quechua, Achuar…) : sous-estimée dans les recensements, la part de ces derniers est sans doute plus proche de 25 % . La langue officielle est l’espagnol.

Sur les 91 % d’habitants déclarant une religion, plus de 88 % sont chrétiens (68 % de catholiques, 18 % d’évangéliques…).

Membre de la Grande Colombie, après avoir chassé les Espagnols en 1820-1822, l’Équateur s’en sépare et devient une république indépendante à part entière en 1830. Elle connaît d’emblée une forte instabilité politique, avec vingt constitutions successives entre 1830 et 2008. En revanche, les périodes de dictature militaire sont assez brèves (1937-1938, 1963-1966 et 1972-1978) et leurs gouvernements se montrent plutôt moins répressifs que ceux d’autres pays d’Amérique du Sud. C’est même sous l’un d’eux qu’une réforme agraire a été adoptée en 1964.

Au fil des décennies, le territoire de la république équatorienne s’est considérablement réduit par rapport à celui de l’Audience royale de Quito qui avait été délimitée par le colonisateur espagnol. A l’issue d’une guerre perdue contre son voisin colombien (1830-1832), l’Équateur a ainsi dû renoncer à la région du Cauca, devenue un département de Colombie. Quatre guerres ont également eu lieu avec le Pérou : en 1858-1860, puis en 1941-1942, date à laquelle l’Équateur perd la majeure partie de ses possessions en Amazonie (soit 200 000 km2) ainsi que l’accès au Marañon. Quito ayant remis en question le tracé frontalier, deux nouveaux conflits ont lieu en 1981, puis en 1995, sans modifications territoriales importantes. Un accord signé en 1998 à Brasília a finalement fixé définitivement la frontière équato-péruvienne. Sur le plan intérieur, le pouvoir a dû faire face, en 1990, à la rébellion pacifique des indigènes, qui avaient bloqué le pays pour faire valoir leurs droits. Le régime a alors accordé à la confédération des Shuars la propriété de 11 000 km2 de territoire en Amazonie équatorienne.

L’instabilité politique atteint son paroxysme au tournant des années 1990 / 2000, avec trois Présidents incapables de terminer leur mandat, du fait des mouvements populaires déclenchés par leur politique. Jamil Mahuad doit démissionner en 2000, après avoir remplacé la monnaie nationale (le sucre) par le dollar, pour faire face à l’effondrement du système bancaire et à l’hyperinflation. C’est aussi le cas de Lucio Gutiérrez, élu en 2003 avec le soutien de plusieurs partis de gauche, dont le mouvement indigène Pachakutik, branche politique de la puissante Confédération des nationalités indigènes de l’Équateur (Conaie) : il est contraint de se retirer en 2005, pour avoir mené une politique d’austérité contraire à ses promesses électorales.

Les élections générales de l’automne 2006 voient le succès de Rafael Correa, économiste de gauche élu avec 56 % des voix au deuxième tour, contre Álvaro Noboa, un milliardaire ayant fait fortune dans la banane. L’année suivante, la coalition qui le soutient (l’Alianza País) obtient 70 % des suffrages lors de l’élection de l’Assemblée constituante, laquelle rédige une nouvelle Constitution approuvée par référendum en 2008. Menant une politique de grands travaux et de lutte contre les inégalités sociales, Correa est réélu dès le premier tour en 2013, l’emportant dans toutes les provinces, avec un score identique dans les zones rurales et les zones urbaines, alors que les votes étaient jusqu’alors souvent différents entre la Côte pacifique, la Sierra centrale et l’Amazonie. Ne pouvant se représenter, il est remplacé par son vice-Président Lenin Moreno, élu à la tête du pays en 2017. Mais celui-ci rompt avec son mentor, qui s’exile en Belgique (accusé de corruption, Correa est condamné en 2020, par contumace, à huit ans de prison et vingt-cinq ans d’inéligibilité). En échange d’un prêt du FMI, Moreno mène une politique économique plutôt libérale (augmentation du prix des carburants, suppression d’avantages divers) qui provoque des grèves et des manifestations. Les heurts, qui font une demi-douzaine de morts et plusieurs centaines de blessés, conduisent le pouvoir à instaurer l’état d’urgence et même à quitter la capitale pour Guayaquil.

Le pouvoir doit également compter avec l’insécurité liée à sa proximité avec la Colombie et le Pérou, les deux principaux producteurs mondiaux de cocaïne. Avec ses ports, ses côtes et ses criques sur le Pacifique et son économie dollarisée, l’Équateur est devenu une plaque tournante du trafic entre les producteurs colombiens et péruviens et les cartels mexicains. La démobilisation d’une partie des guérilléros colombiens des FARC, en partie établis le long de la frontière, a favorisé l’implantation des Mexicains du CNJG, après ceux de Sinaloa en 2003, qui sous-traitent certaines activités à des gangs locaux : Choneros, Los Lobos, Lagartos, Chone killers, Tiguerones… De leur côté, les Balkaniques – Albanais en tête – ont investi l’exportation de cocaïne par conteneurs, notamment ceux servant au transport de bananes, le premier produit d’exportation hors pétrole. Le pays enregistre notamment une violence carcérale sans précédent (plus d’une centaine de morts en septembre 2021 à Guayaquil).

Trop impopulaire, Moreno ne se représente pas à la présidentielle de 2021. Celle-ci voit le succès au second tour de l’homme d’affaires Guillermo Lasso, non sans contestation : en effet, le candidat de la droite libérale et conservatrice n’était arrivé qu’en troisième position au premier tour, derrière le poulain de Correa, mais aussi derrière le candidat de Pachakutik… avant que les résultats ne soient inversés et que Lasso ne soit qualifié pour le second tour et ne l’emporte. Mais, il ne dispose pas de majorité parlementaire solide, son parti Creo (Crando Oportudinades) n’ayant obtenu que 12 sièges, loin derrière la coalition pro-Correa (49), le Pachakutik (27), le Parti social-chrétien et les sociaux-démocrates. Lasso n’ira pas au terme de son mandat. Confronté à des manifestations organisées par la Conaie, il doit également faire face à la forte montée de l’insécurité. Entre 2018 et 2022, les morts violentes sont passées d’un millier à 4600 et atteignent 3000 pour les six premiers mois de 2023, dont 40 % dans le plus grand port du pays qui reçoit le surnom de « Guayakill ». En novembre 2022, l’état d’urgence est instauré dans deux provinces côtières, après la perpétration par des gangs de la drogue d’une douzaine d’attentats ayant tué cinq policiers et après l’enlèvement de gardiens de prison.

Visé par une procédure de destitution pour corruption, Lasso dissout l’Assemblée nationale. Les élections anticipées, auxquelles il ne se représente pas, sont remportées, en 2023, par un outsider, le trentenaire Daniel Noboa, soutenu par l’Action démocratique nationale (coalition de centre-droit). Né aux États-Unis, le fils d’Alvaro réussit là où son père avait échoué cinq fois et devient le plus jeune Président de son pays, en gagnant, au second tour, contre la candidate corréiste. Battu de justesse en 2021, le candidat indigène et écologiste s’est cette fois effondré (avec moins de 4 % des voix). De même, près de 59 % des électeurs se prononcent par référendum contre l’arrêt de toute exploitation pétrolière dans le parc amazonien de Yasuni (au nord-est). Pour essayer d’enrayer la crise économique, Noboa met en place une politique libérale, marquée notamment par des coupures d’électricité de plusieurs heures.

La violence, elle, ne faiblit pas. Elle recule d’autant moins que, depuis Lenin Moreno, les moyens dévolus aux forces de l’ordre et à la lutte contre la corruption ont fortement diminué, tandis que la pauvreté remontait, du fait d’une pandémie de Covid et de la crise économique mondiale provoquée par la guerre en Ukraine. Un tiers des jeunes des 15 à 25 ans ne sont ni en emploi ni en études, ce qui en fait des proies faciles pour les gangs : ceux-ci compteraient 50 000 hommes en armes contre 98 000 soldats et policiers. En août 2023, un candidat centriste aux présidentielles est assassiné, alors qu’il pourfendait la corruption du camp Correa et projetait, en cas d’élection, de construire une prison de très haute sécurité pour les chefs des narcotrafiquants. Une demi-douzaine de personnes, toutes colombiennes, sont arrêtées… et découvertes pendues en prison après leur incarcération, ce qui diminue les chances de retrouver les commanditaires du meurtre. En décembre, le Parquet lance l’opération Métastases contre le trafic de drogue et le crime organisé, opération qui met à jour « une structure criminelle » impliquant des procureurs, des responsables pénitentiaires et des policiers. En janvier 2024, Noboa décrète la mobilisation de l’armée contre une vingtaine de groupes criminels, après l’évasion du chef des Choneros (le plus important des groupes armés, lié au cartel de Sinaloa, plus de 10 000 hommes), suivie de celle d’un des chefs de Los Lobos (lié au JNG), ainsi que de mutineries dans les prisons, de l’enlèvement de policiers et de violences dans les rues. En avril, Noboa fait valider par référendum sa politique contre la criminalité (en particulier l’extradition des narcotrafiquants). Les forces de sécurité équatoriennes prennent même d’assaut l’ambassade mexicaine à Quito, pour arrêter un ancien vice-président ayant obtenu l’asile du Mexique, ce qui entraîne une rupture des relations entre les deux pays. La même année 2024, le président autorise l’implantation de troupes américaines sur l’archipel des Galapagos, où les États-Unis avaient déjà eu une base, démantelée en 1946.

Noboa n’ayant effectué qu’un demi-mandat, de nouvelles élections se déroulent en février 2025, dans un contexte sécuritaire de plus en plus dégradé (un homicide toutes les heures depuis le début de l’année). Face à lui, le Président sortant retrouve son adversaire de 2023, Luisa Gonzalez, une mère célibataire d’origine rurale, avocate de formation et de confession évangélique, qui prône le retour à des politiques destinées à éradiquer la pauvreté. Les deux candidats sont au coude-à-coude au premier tour (44 % chacun), de même que leurs formations aux législatives (un siège d’avance pour la Revolución ciudadana de Luisa Gonzalez). Ayant fait appel aux services de la société militaire privée américaine Blackwater pour mener des opérations spectaculaires contre les gangs, Noboa est réélu confortablement au second tour. Il obtient 56 % des suffrages, à l’issue d’un scrutin suivi par 84 % des électeurs et qui s’est déroulé dans le calme et sans fraude manifeste, selon les observateurs présents, ce qui n’empêche pas sa rivale de dénoncer les résultats. Quelques jours plus tard, l’Équateur est placé en « état d’alerte maximale » en raison d’un complot d’assassinat présumé contre Noboa : affirmant que des « terroristes » sont entrés dans le pays, notamment depuis le Mexique, le gouvernement équatorien impute cette tentative à « des organisations criminelles associées à des entités politiques qui ont perdu les élections ». En juin, le chef d’État enregistre un succès majeur, qu’il met sur le compte d’une nouvelle loi réorganisant les services de renseignement du pays : le chef des Choneros est arrêté, après une cavale de près d’un an et demi, puis extradé aux États-Unis (celui des Lobos sera interpelé en novembre suivant en Espagne).

En septembre-octobre, le pouvoir déplace provisoirement la capitale à Latacunga (centre) et instaure l’état d’urgence dans une dizaine de provinces andines et amazoniennes, en proie aux manifestations de la Confédération des nationalités indigènes (CONAIE), qui bloque les routes pour dénoncer la suppression des subsides au diesel et obtenir une baisse de la TVA. Pour calmer les tensions, le régime annule l’autorisation qui avait été accordée à un projet de mine d’or et de cuivre, susceptible de menacer les ressources de la ville de Cuenca (sud). Le mouvement de protestation cesse au bout de trois semaines.

L’affaire survient alors que le Président équatorien prépare une révision de la très libérale constitution de 2008 (qui avait proscrit la présence de bases étrangères sur le sol équatorien et, pour la première fois au monde, reconnu les droits de la nature). Entre autres réformes, Noboa prévoit le développement à grande échelle de l’extraction minière, ainsi que la réinstallation de bases militaires américaines en Équateur, alors que les États-Unis mènent des opérations maritimes contre le trafic de drogue sur la côte Pacifique. L’archipel des Galapagos est en particulier impliqué dans le narco-trafic ainsi que dans des activités de pêche illégale et de trafic de carburant. Mais, en novembre 2025, plus de 60 % des électeurs rejettent l’élection d’une Assemblée constituante, ainsi que l’installation dans leur pays de soldats américains et brésiliens (en Amazonie).

Photo : le parc de l’iguane, à Guayaquil