Géologiquement, l’espace sud-américain n’est rattaché à la partie septentrionale et centrale de l’Amérique que depuis la formation de l’isthme de Panama, il y a entre 3 et 15 millions d’années. Physiquement, la séparation consiste en une zone de marais et de forêt d’environ 160 km de long et 50 km de large située à la frontière entre le Panama et la Colombie : le bouchon du Darién. Le relief de l’Amérique du sud est dominé par la chaîne de montagnes la plus longue du monde : composées de nombreux sommets volcaniques, les Andes descendent sur 7150 kilomètres du nord au sud (et 200 à 700 km de large) en suivant la bordure occidentale du continent, le long du Pacifique. D’une altitude moyenne de 4 000 mètres, elles culminent à l’Aconcagua (plus de 6 960 mètres), en Argentine. A l’est des Andes, le territoire est principalement occupé par la forêt tropicale humide du vaste bassin de l’Amazone (6,3 millions de km²), le fleuve ayant le débit le plus puissant du monde. Le continent présente aussi des régions plus sèches telles que la Patagonie orientale et le désert d’Atacama, le plus aride de la planète (à cheval sur le Chili et la Bolivie). Depuis les années 1960, l’appellation Cône sud désigne le triangle formé, au sud du tropique du Capricorne, par le Chili, l’Argentine, l’Uruguay, les États méridionaux du Brésil et certaines régions du Paraguay. Cette zone se différencie des pays strictement « latino-américains » (situés au nord du tropique du Capricorne), du fait que les influences culturelles non ibériques (principalement italiennes et allemandes) y sont beaucoup plus fortes.

SOMMAIRE

- Premières cultures et civilisations

- L’Empire Inca

- La conquête hispano-portugaise

- L’affermissement du pouvoir espagnol

- Les conquêtes non-ibériques

- Reprises en main coloniales

- Les indépendances

Premières cultures et civilisations

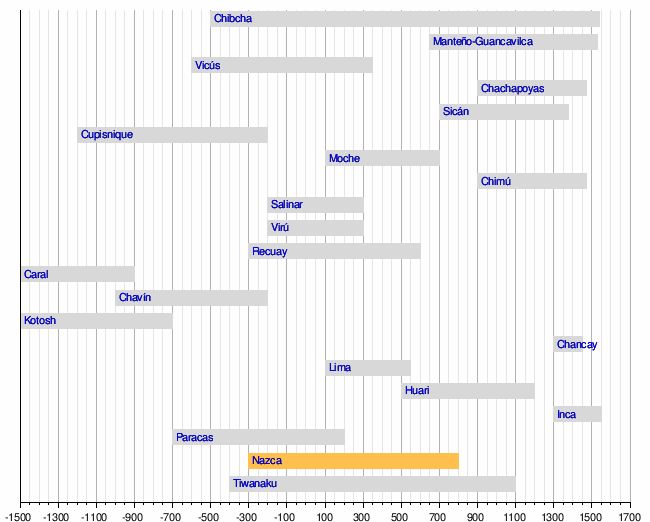

Les premières cultures Amérindiennes (cf. Peuplement de l’Amérique) apparaissent sur les côtes de l’Équateur (Valdivia, de -3200 à -1700) et sur le littoral nord du Pérou (avec Caral, premier grand centre urbain vers -2500). Entre 3000 et 2500 AEC, les habitants des hautes terres péruviennes domestiquent le lama et commencent à cultiver quinoa et pomme de terre. La métallurgie du cuivre apparait vers -1500 dans les hautes terres des Andes. Établie entre 1800 et 850 AEC au nord du Pérou, la culture d’El Paraiso développe l’art de la poterie et celui de l’irrigation pour se livrer à une agriculture plus intensive. Vers -900, la culture Chavín naît dans les Andes péruviennes, sur les rives d’un affluent du Marañón : inspirée par celle de Manchay, elle est considérée comme la culture mère de toutes les civilisations andines. Elle est dirigée par une élite de prêtres qui vénèrent le culte du jaguar, du puma et du lama et utilisent, à des fins religieuses, un cactus contenant une substance hallucinogène (la mescaline). Un peu plus tard des cultures apparaissent aussi sur le littoral central du Pérou (Paracas, vers -800) et sur les bords du lac Titicaca (le plus haut lac navigable du monde, à plus de 3800 m, à la frontière du Pérou et de la Bolivie).

A partir du sixième millénaire AEC, la « Côte sauvage » située entre les deltas de l’Orénoque et de l’Amazone (de l’est du Venezuela jusqu’au nord du Brésil) a été peuplée par des groupes dont les descendants actuels parlent des langues tupi-guarani. Vers -1000, une culture dite saladoïde s’implante à Saladero, sur le moyen Orénoque. Elle émane des Arawaks, un ensemble de tribus parlant des dialectes différents mais probablement issues de la même région : l’Amazonie péruvienne, aux abords du Marañon ; après avoir gagné les côtes du Pacifique, les Arawaks auraient essaimé vers le nord, en direction de l’isthme de Panama et de la mer des Caraïbes. Vers 560 AEC, ils rejoindront les Antilles, où ils seront suivis par des Kali’na (Kalinagos ou Galibis) et autres Wayanas, des populations de langue caribe présentes sur les littoraux voisins de l’Orénoque à la fin du VIIIe siècle EC (cf. Caraïbes).

Vers 200 AEC, de nouvelles civilisations naissent dans les Andes. Dans la vallée du Rio Grande, au sud de Pérou, la culture de Nazca absorbe la culture Chavín et fera de même avec celle de Paracas vers 200 EC. S’étendant dans une zone semi-désertique, de la côte du Pacifique jusqu’à Ayacucho dans les Andes, la culture de Nazca se distingue par le traçage de géoglyphes, d’immenses figures géométriques ou représentant des animaux stylisés, sur près de 4 000 km² de désert. A la même période apparaissent la culture de Recuay dans la vallée du Rio Santa (au nord du Pérou) et celle de San Agustin au sud-ouest des Andes colombiens, à proximité du haut cours du Magdalena. Se répandant jusqu’à Guayaquil, elle construit des statues colossales représentant des divinités et des animaux mythiques et connaîtra son apogée entre le 1er et le VIIIe siècles.

Vers -100, la culture Mochica apparaît sur les côtes du centre et du nord du Pérou, dans la vallée du Moche et la région plus au nord de Lambayeque (autour de Sipán). De nature théocratique, l’État Moche est caractérisé par une architecture spectaculaire (les pyramides Huaca de la Lune et du Soleil, ainsi qu’un canal d’irrigation de 120 km). Il se développe aux IIIe et IVe siècles sur 500 km de littoral, au prix de conflits avec le voisin Recuay. Entre 100 et 650, la culture Lima se déploie entre les vallées du fleuve Chancay, au nord, et du Mala, au sud. Sa réalisation la plus remarquable est le temple de Pachacamac, à une trentaine de kilomètres de la capitale péruvienne. Au tournant des 1er et IIe siècle EC, le peuple Aymara fonde l’État de Tiwanaku (ou Tiahuanaco « Porte du soleil »), au sud du lac Titicaca, sur les hauts plateaux boliviens et jusqu’au nord du Chili. A son apogée, vers l’an 600, il embrasse une superficie de 350 000 km².

A l’embouchure de l’Amazone, sur l’île Marajó (une des plus grandes îles fluviales du monde) naît la civilisation Marajoara aux environs de l’an 400. En Colombie, des populations originaires de Panama occupent le nord Andin et la Cordillère centrale au VIIe siècle : les Chibchas (qui se dénomment eux-mêmes Muiscas, « les hommes »). Cultivateurs de maïs et de pommes de terre, vouant un culte au dieu du soleil, ils dépendent de deux chefs, le Zipa qui domine la savane de Bogota et le Zaque qui règne plus au nord. Au IXe siècle, la civilisation des Taironas se développe dans la Sierra Nevada, cordillère isolée au nord de la Colombie.

A partir de 600, les terres des Nazcas sont absorbées par la culture Huari, apparue au siècle précédent dans la région d’Ayacucho. Au début du VIIIe, elle conquiert une partie de l’État Moche, affaibli par des crues majeures et des tremblements de terre. Une autre partie des territoires Mochicas, sur la côte, donne naissance au Royaume de Lambayeque (ou Sicán). Mais, dès le milieu du IXe, l’Empire Huari n’échappe pas au déclin, sans doute provoqué par des sécheresses répétées. Vers l’an 1000, après la disparition de l’Empire Huari et du Tiwanaku, les grandes villes sont abandonnées et de nombreuses régions reviennent à une vie centrée sur les villages. D’autres, en revanche, se lancent dans une politique d’expansion qui va se matérialiser par la formation de dizaines de petits royaumes et seigneuries parfois rivaux : Chimú (sur les côtes nord du Pérou, à partir de la cité de Chimor), Cajamarca (sur les plateaux du nord péruvien), Chancas (à partir du site d’Ancon, dans la vallée de Chancay), Chincha (« ocelots » en quechua, sur la côte sud)… Pachacamac devient un centre religieux indépendant, tandis que les Aymaras des bords du Titicaca essaiment aussi en petits royaumes rivaux et que l’Équateur est peuplé de différentes ethnies parlant des langues distinctes : cultures Esmeralda, Manta, Huancavilca et Puná sur la côte, Pastos, Quitus (dans la région de Quito), Caras et autres Cañaris dans la sierra.

Dans le nord-ouest de l’Argentine et le nord du Chili actuels, les Diaguite (de langue kakan, qui se dénomment eux-mêmes Pazioca) développent à partir de 850 une culture d’une grande richesse (culture de Santa María), au voisinage de la civilisation Atacameno (dans la région d’Atacama).

L’Empire Inca

Au sud du Pérou, une tribu de nom inconnu, mais de langue quechua, commence à effectuer des rapprochements territoriaux et familiaux avec d’autres groupes de la même communauté linguistique ou d’ethnie Aymara. Elle est dirigée par un Inca, chef civil, militaire et religieux représentant sur terre de Huiracocha, le Dieu soleil (qui était aussi celui des civilisations Huari et Tiwanaku). En 1197, l’Inca Manco Capac fonde l’État de Tawatinsuyu (« le pays des quatre quartiers ») dans la vallée de Cuzco (« le nombril du monde »). A la même période, l’Empire des Chimus s’affirme depuis sa capitale Chan Chan, dans la vallée de Moche. Comme beaucoup de civilisations précolombiennes (Mayas, Mochicas, Incas), il pratique les sacrifices humains pour nourrir les dieux et y ajoute une sévérité extrême vis-à-vis des voleurs, femmes adultères et vierges impures (jetées du haut d’un précipice). Ayant absorbé le royaume de Lambayeque, l’Empire Chimu s’étend, vers 1350, sur 1000 km le long de la côte nord péruvienne.

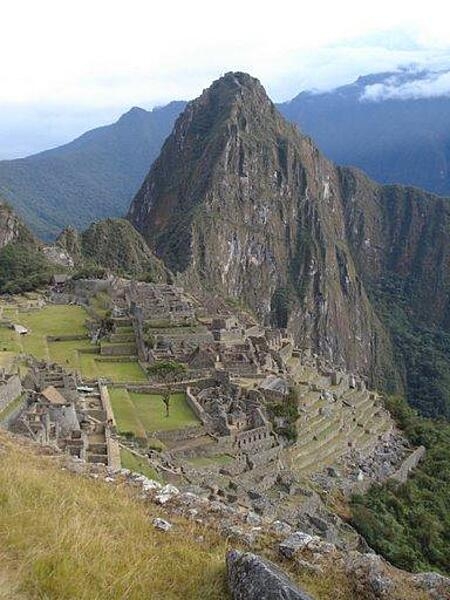

Comme tous les autres États de la région, il ne résiste pas à l’expansion de l’Empire Inca déclenchée à partir de 1438 par Pachacutec (« le réformateur du monde »), qui fait édifier – avec des blocs mégalithiques de plusieurs tonnes – le site religieux et politique du Machu Picchu (« vieille montagne » en quechua, photo ci-dessous). Les troupes de l’Inca conquièrent les différents royaumes Aymaras, battent les Chancas d’Ayacucho et absorbent l’Empire Chimu (vers 1460). Le successeur de Pachacutec, Tupac Yupanqui, vient à bout de la résistance des Caras, Quitus et Cañaris en Équateur. Son fils Huayna Capac conquiert Quito et massacre les Otavalos vers 1505. L’Empire s’étend alors sur 4000 km du nord au sud et atteint une superficie de 2 millions de km², incluant le sud Colombie, le nord du Chili et le nord-ouest de l’Argentine. Les seuls à s’opposer à cette avancée sont les Diaguites et les Araucans du centre de l’actuel Chili (qui se dénomment eux-mêmes Mapuches, littéralement « Peuple de la terre » en langue mapudungun). L’État Inca est divisé en quatre provinces que gouvernent des capac, membres de la famille royale ; toutes sont reliées par des routes partant de la capitale et jalonnées d’auberges. Un système de poste est organisé sous la forme d’une sorte de course de relais. L’Empire compte plus de 30 millions d’habitants, appartenant à une société fortement hiérarchisée (divisée en trois classes) et très militarisée : en cas de résistance, des populations entières sont déportées dans des zones reculées (pratique qui est appelée mitmac) ; inversement, des tribus de langue quechua sont implantées dans les régions à unifier. Les Incas n’ont pas de monnaie mais, pour échanger les marchandises, ils ont mis au point un système numérique décimal, le quipus.

L’Empire Inca est à son apogée lorsque les Espagnols posent le pied en Amérique (qu’ils croient alors être l’Asie) et décident d’un partage de leurs futures conquêtes avec leurs rivaux Portugais (traité de Tordesillas en 1494). Quatre ans plus tard, Christophe Colomb parvient aux bouches de l’Orénoque. Il est suivi par l’explorateur florentin Vespucci qui effectue quatre expéditions, d’abord au nom de l’Espagne, puis du Portugal. C’est lui qui, en 1503, publie un livre où il évoque le Nouveau Monde (Mundus Novus), ce qui vaudra au continent de recevoir son prénom (Amerigo) comme nom.

La conquête hispano-portugaise

En 1500, l’Espagnol Vicente Pinzón explore l’embouchure de l’Amazone, tandis que le Portugais Pedro Cabral aborde sur un rivage qu’il dénomme « Terre de la vraie croix » au sud de l’actuel État de Bahia. Le site de ce qui deviendra Rio de Janeiro est découvert en 1502 : son nom, « rivière de janvier », provient du fait que ses découvreurs ont cru pénétrer un fleuve, et non une baie. Après la conquête de tout le littoral dans les années suivantes, le pays change de nom et devient la « terre du brésil », en référence à un bois local de couleur rouge (comme la braise) appelé aussi pernambouc. La conférence de Badajoz (1525) ayant accordé tout le Brésil au Portugal (et le reste de l’Amérique latine à l’Espagne), le souverain portugais nomme un gouverneur général qui, en 1549, fonde une capitale, Salvador (également connue sous le nom de Bahia). São Paulo est bâtie quelques années plus tard par les jésuites, chargés d’évangéliser les autochtones Amérindiens.

De son côté, l’Espagne poursuit ses expéditions : sur les côtes argentines en 1508, en Terre de feu en 1520 (avec le Portugais Magellan, qui laissera son nom au détroit), en Uruguay en 1526, où Sébastien Cabot construit un fort, avant de remonter les fleuves Paraná, puis Paraguay. Le nom de Rio de la Plata (« la rivière de l’argent ») est donné à l’estuaire de plus de 35 000 km² commun au Paraná et à l’Uruguay. En 1528 débute la colonisation du Venezuela par les Walser, des banquiers allemands qui ont financé l’accession de Charles Quint au trône impérial germanique.

La même année, Francisco Pizarro – lointain cousin de Cortès, le conquérant du Mexique – débarque au Pérou, avant de regagner le Panama. Il revient trois ans plus tard, accompagné de ses frères et de moins de deux cents hommes. L’Empire Inca est alors en pleine guerre civile. À la mort de Huayna Capac vers 1527, la noblesse s’est divisée sur le choix de son successeur et a partagé le pays en deux : Atahualpa a reçu la partie nord, avec Quito pour capitale, et son demi-frère fils Huáscar la partie sud, autour de Cuzco. La guerre qui en résulte tourne à l’avantage d’Atahualpa, qui parvient à pénétrer profondément dans le territoire de son rival et le fait prisonnier (puis assassiner) en 1532. C’est alors que Pizarro propose une entrevue à l’Inca, au motif de lui apporter son aide contre les partisans encore actifs de son demi-frère. Sûr de sa puissance, Atahualpa se présente à Cajamarca avec un cortège de plusieurs milliers d’hommes, mais désarmés. Tous sont massacrés par les Espagnols et l’empereur exécuté (pour fratricide) en 1533. Malgré la forte résistance de certains généraux Incas, Pizarro entre dans Cuzco l’année suivante (et la met à sac), tandis que ses troupes, aidées des derniers partisans de Huascar, s’emparent de Quito. En janvier 1535, il fonde Ciudad de los Reyes, qui deviendra Lima.

L’Empire Inca disparaît. Seul subsiste le petit royaume de Vilcabamba, fondé en 1537 dans la jungle au nord-est de Cuzco. Les Espagnols le tolèrent jusqu’à 1572, date à laquelle l’Inca Tupac Amaru est exécuté pour s’être révolté. Entretemps, Pizarro a dû affronter la rébellion d’un de ses lieutenants, Diego de Almagro. L’affaire se termine par l’exécution du second, l’assassinat du premier (en 1541) et la reprise en main du Pérou par Madrid qui en fait une vice-royauté (pendante de la Nouvelle-Espagne mexicaine).

En parallèle, la couronne espagnole a poursuivi ses conquêtes à la recherche de l’Eldorado (« le pays de l’or »), en référence à une légende selon laquelle les Muiscas initiaient leurs nouveaux chefs en les saupoudrant d’or de la tête aux pieds et en jetant de l’or et des émeraudes dans un lac sacré. En 1536-1537, le conquistador Quesada quitte le littoral nord de l’actuelle Colombie et remonte la vallée du río Magdalena. Après avoir soumis les deux royaumes rivaux des Muiscas (qui seront rapidement assimilés), il fonde Sante Fe de Bogota et donne à ses possessions le nom de Nouveau royaume de Grenade. En 1542, un des anciens lieutenants de Pizarro, Orellana, remonte un très long fleuve jusqu’à son embouchure sur l’Atlantique : évoquant le mythe antique des Amazones, son épopée de plusieurs mois sera à l’origine du nom du cours d’eau. Les Espagnols progressent également en direction du Chili (« là où se termine la terre » en aymara) : en 1541, ils y fondent Santiago de la Nouvelle-Estramadure (le nom donné à la région), malgré la forte résistance des Araucans, qui sont repoussés plus au sud.

Côté Atlantique, Santa Maria de los Buenos-Aires est fondée en 1536. Les Espagnols attribuent le nom quechua de Pampa (« plaine située entre des montagnes« ) aux immensités plates sans forêts qui occupent une bonne partie de l’Argentine actuelle. Par extension, ils donneront ce nom aux autochtones qui les habitent, principalement les Hets (que les Mapuches appellent Puelches, « hommes de l’est »). En 1537, des colons ayant remonté le Paraguay fondent Nostra Señora de la Asuncion et s’installent sans encombre chez les Guaranis : installés dans la région depuis environ 800 EC, ces Indiens venus du bassin amazonien voient dans les nouveaux arrivants des alliés contre les tribus qui nomadisent dans le Chaco. Une société métissée se développe, centrée sur la culture du maté (une plante utilisée en infusion).

L’affermissement du pouvoir espagnol

A son apogée, le territoire de la vice-royauté du Pérou comprend les audiencias (régions) de Lima, Charcas (haut-Pérou bolivien et terres du rio de Plata), Santiago-du-Chili, Quito, Santa-Fe de Bogota et Panama. En revanche, il n’inclut pas Santiago de Leon de Caracas (fondée en 1569 et enrichie par la découverte d’or dans ses environs) ni le Venezuela (« la petite Venise », nom donné au littoral allant du lac de Maracaibo jusqu’à l’île de Trinidad), qui dépendent de Saint-Domingue. S’appuyant sur les vestiges de l’aristocratie Inca (les curacas) pour contraindre les Indiens à leur verser tribut où à se soumettre aux corvées, les Espagnols poursuivent la politique linguistique de l’ancien Empire : ils favorisent la diffusion du quechua (et à un moindre degré de l’aymara), ce qui entraîne la marginalisation des autres langues indiennes. Les richesses générées par ces différentes régions font la fortune du royaume d’Espagne, à l’image des mines d’argent découvertes en 1545 à Potosí en Bolivie (40 000 tonnes de minerai en à peine deux siècles) : pour les exploiter, la vice-royauté met au point un système de recrutement forcé de main-d’œuvre : la mita. Les colons se livrent également à une exploitation agricole intensive, de cacao et de canne à sucre, mais aussi de blé et de vigne, au sein de vastes haciendas (ou estancias quand il s’agit d’élevage).

Les seuls à résister sont les Diaguites (dès 1561) et les Mapuches, dont les effectifs sont alors voisins d’un million de personnes. Si les Picunches (Mapuches du nord) sont soumis, ce n’est pas le cas de ceux du centre (Mapuches proprement dits) et du sud (Huilliches) qui, alliés à certains peuples de la Pampa, infligent une sévère défaite aux Espagnols en 1598 et parviennent à rester indépendants sur les territoires situés au sud du Rio Bíobío. Cette situation ne changera pas, malgré les multiples tentatives de conquête qu’effectueront les Espagnols durant plusieurs décennies (conflit connu sous le nom de guerre d’Arauco).

La société hispano-américaine est extrêmement hiérarchisée : au sommet trônent les peninsulares, colons natifs d’Espagne qui n’hésitent pas à afficher leur mépris vis-à-vis des créoles, Espagnols nés en Amérique et souvent métissés (d’origine portugaise, criollo désignait au départ les Africains nés sur le sol américain, par opposition aux bozale, « sauvages », venus d’Afrique). Des centaines de milliers de Noirs sont en effet importés, via les ports de Carthagène-des-Indes (sur la côte caribéenne de Colombie) ou Buenos-Aires ; ils sont employés comme esclaves dans les exploitations agricoles, notamment de canne à sucre, et dans les mines. Beaucoup seront toutefois affranchis à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, tout en demeurant au bas de l’échelle sociale. Les Amérindiens, décimés par les maladies (variole, grippe) vivent dans des communautés séparées (les reducciones) ou au sein d’haciendas, où ils sont soumis à des corvées proches du servage. Le faible nombre initial de femmes espagnoles concourt au mixage des populations, donnant naissance aux Métis (fruit d’unions entre Européens et Indiens), ainsi qu’aux Mulatos (Mulâtres, enfants d’Européens et de Noirs) et aux Zambos (mélange Négro-Indien), méprisés par les élites.

En 1604, les jésuites établissent une colonie au Paraguay et entreprennent d’évangéliser les Guarani. Les convertis sont regroupés dans des reducciones censées les protéger des exactions coloniales, en particulier celles des bandeirantes, des chasseurs d’esclaves et de métaux précieux venus de São Paulo. Chassés du Nord, les jésuites et leurs protégés se replient au Sud. Au Brésil, les colons portugais de la côte orientale se sont lancés dans la culture intensive de la canne à sucre : après avoir fait la chasse aux locaux pour se fournir en main d’œuvre, ils se tournent dès le début du XVIIe siècle vers l’importation massive d’esclaves africains (dont le Brésil deviendra la première destination, avec 39 % des individus concernés). L’arrière-pays connait un destin différent : celui de Bahia est exploité par des éleveurs de bovins, qui en chassent les Indiens, tandis qu’au nord, des aventuriers commencent à remonter le cours de l’Amazone (en 1638) et à exploiter les multiples ressources de sa forêt (bois, épices…).

Les conquêtes non-ibériques

Passant outre le partage hispano-portugais institué par le traité de Tordesillas, certains Européens essaient de s’implanter au Brésil, les Français à plusieurs reprises entre 1523 et 1631 (notamment dans la baie de Rio) et les Hollandais (entre 1630 et 1654 dans la région septentrionale du Pernambouc), mais ces épisodes sont sans lendemain. Les nations européennes sont aussi à l’origine de nombreuses tentatives de colonisation de la Guyane dès la fin des années 1530 : elles sont l’œuvre des Français, des Anglais et des Espagnols qui, dans les années 1560, installent cent vingt familles hispaniques dans l’Île de Cayenne. Les vraies implantations européennes en Guyane apparaissent surtout au XVIIe siècle, par des occupations d’embouchures fluviales. A partir de 1616, les Hollandais implantent des colonies en Guyana (sur les estuaires de l’Essequibo, de la Berbice puis de la Demerara et de Pomeroon). Ils sont suivis par des Anglais, qui s’établissent en 1630 sur l’estuaire du fleuve Suriname. Mais, trente-sept ans plus tard, à l’issue de la deuxième guerre anglo-néerlandaise (pour le contrôle des routes maritimes), les Britanniques doivent céder leur colonie aux Néerlandais. En échange, les Provinces-Unies (actuels Pays-Bas) abandonnent à Londres leur possession de Nouvelle-Néerlande, qu’ils avaient fondée en 1624 entre les actuelles Virginie et Nouvelle-Angleterre (cf. Amérique du nord). Les Néerlandais sont alors maîtres de tout le littoral allant du Maroni à l’Essequibo (soit le Suriname et la Guyana actuels) qu’ils mettent en valeur en faisant venir des esclaves africains. Ce n’est qu’à la fin du XVIIe siècle que la France s’installe définitivement en Guyane (alors désignée sous le nom de France équinoxiale). En 1654, les Hollandais chassés de Pernambouc occupent la région et y introduisent la canne à sucre. Mais les Français reprennent Cayenne en 1664, puis en 1674 (aux Anglais) et définitivement en 1676 (de nouveau aux Hollandais).

Au sud des Andes, les Diaguites sont encerclés et vaincus par les Espagnols en 1665. Certains parviennent à s’enfuir, notamment vers le Gran Chaco ; les autres sont déportés à pied jusqu’à Buenos-Aires, mouvements de population qui entraînent la disparition de leur langue.

Au Brésil, des combats entre Espagnols et Portugais éclatent en 1680, au sujet du statut frontalier du Rio de la Plata. En 1698, la découverte d’or au nord de Rio de Janeiro fait de la ville la nouvelle capitale du pays (à partir de 1763) et provoque un afflux d’immigrés portugais et d’esclaves africains dans une région qui prend le nom de Minas Gerais. A la fin du XVIIe siècle, le Portugal met par ailleurs fin à la plus longue révolte d’esclaves de l’histoire, celle du Quilombo dos Palmares, un territoire de 6000 km² – dans les montagnes du Nordeste – qui avait été formé au début du siècle par des esclaves en fuite (quilombos en portugais).

Reprises en main coloniales

En 1718, Madrid procède à un redécoupage de ses possessions sud-américaines et crée une vice-royauté de Nouvelle-Grenade : outre Santa Fe de Bogota (sa capitale), elle comprend les audiencias de Quito et de Panama, auxquelles s’ajoute un peu plus tard la capitainerie générale de Caracas (qui dépendait jusqu’alors de Saint-Domingue). La vice-royauté tire sa prospérité de l’exploitation de l’or de la vallée du río Cauca : elle est assurée par des Indiens autochtones, puis par des esclaves africains – débarqués dans le port de Carthagène – et même par des hommes libres, souvent métis, les mazamorreros. Mais l’essentiel de l’économie est lié à l’agriculture, pratiquée dans de grands domaines, les Muiscas ayant été chassés de la plupart de leurs terres et regroupés dans des reducciones. Au Paraguay, l’indépendance affichée par les jésuites finit par indisposer la Couronne espagnole qui, en 1750, cède aux Portugais les reducciones situées sur la rive orientale du fleuve Uruguay (où des Espagnols avaient pourtant fondé Montevideo). Les Guaranis résistent et instaurent une république indépendante qui se maintient jusqu’en 1767 : Madrid expulse alors les jésuites (comme l’ont fait les Portugais du Brésil huit ans plus tôt) et désarme les Indiens, qui se dispersent et sont remplacés par des colons espagnols.

Dans les années 1770, Madrid reprend en main l’ensemble de ses colonies, dans lesquelles l’autorité royale s’est diluée au fil des décennies : faute de moyens pour contrôler son immense empire, la couronne y a en effet délégué de facto le pouvoir économique et politique aux grandes familles créoles. Sous l’égide du roi Charles III, de nouveaux peninsalures sont nommés pour reprendre le contrôle de la situation et accroître les revenus que l’Espagne peut tirer de ses possessions. Une nouvelle vice-royauté du Rio de Plata est créée en 1776, avec Buenos-Aires pour capitale : elle inclut le Haut-Pérou et ses mines d’argent, mais pas la plupart des terres de la Pampa et du Chaco qui restent la propriété des Indiens, dont certains montent désormais des chevaux échappés d’exploitations espagnoles. La nouvelle politique espagnole rétablissant le pouvoir des fonctionnaires venus d’Espagne et accroissant la pression fiscale sur la population des colonies, des révoltes éclatent en Nouvelle-Grenade (rébellion des comuneros qui, en 1781, agglomère des paysans, des artisans et des petits notables locaux), ainsi qu’en 1780-81 au Pérou : elles sont menées par des chefs Indiens qui se font appeler « serpent royal », Tupac Amaru II (un noble Quechua) dans la région de Cuzco et Túpac Katari (un Aymara d’origine modeste) dans celle de La Paz. Mais les deux rébellions sont loin d’être soutenues par tous les curacas de leurs communautés et, après avoir été alliées, elles se querellent au sujet de la domination du Haut-Pérou. Après quelques succès initiaux, elles sont vaincues et leurs chefs exécutés. La répression exercée par les Espagnols fait de nombreuses destructions et peut-être 100 000 morts.

Dans les Guyane hollandaises, les conditions de travail des esclaves sont si dures que les fuites et les révoltes se multiplient pendant un siècle. En 1783, les Provinces-Unies en tirent les conséquences et reconnaissent l’autonomie des « Nègres marrons » (ou Bushinengue), réfugiés dans les zones forestières de l’intérieur. En 1796, lorsque les Pays-Bas sont conquis par la France, les Britanniques occupent les littoraux néerlandais de la Guyane. Et quand la Couronne néerlandaise recouvre son indépendance en 1816, elle ne récupère pas la totalité des territoires occupés : Londres conserve les parties orientales, qui sont fusionnées en une colonie unique, la Guyane britannique (future Guyana).

Les indépendances

Les guerres menées par la France en Europe ont également des conséquences dans les colonies espagnoles et portugaises d’Amérique du Sud. Côté Portugais, la Maison royale des Bragance a dû quitter le Portugal, occupé par les Français (cf. Pays ibériques), pour se réfugier au Brésil. Une fois la défaite française consommée, le roi regagne son pays, mais pas son fils qui en profite pour s’émanciper : en 1822, Pedro 1er se proclame empereur du Brésil, qui devient totalement indépendant de Lisbonne douze ans plus tard (cf. Brésil). Les guerres napoléoniennes ont un impact encore plus fort sur l’Espagne qui, en se rangeant plus ou moins de force derrière la France, a vu la quasi-totalité de sa flotte détruite par les Anglais à la bataille de Trafalgar. Le cordon reliant les colonies américaines à leur métropole s’en trouve considérablement affaibli.

Certains colons créoles en profitent pour former des juntes. La première voit le jour en 1809 à La Paz, mais ne résiste pas aux troupes envoyées par le vice-roi de Lima. L’année suivante, le succès est en revanche au rendez-vous au Chili, qui devient quasiment indépendant. La même année 1810, les Porteños (créoles de Buenos-Aires) font arrêter le vice-roi du Rio de la Plata, après avoir mis en déroute un corps expéditionnaire britannique qui essayait de s’imposer dans la ville. Souhaitant conserver le périmètre de la vice-royauté, les nouvelles autorités issues de la « révolution de mai » mènent une expédition dans le Haut-Pérou, mais leurs troupes en sont chassées par les loyalistes et les populations locales, qui refusent de passer de la tutelle de Madrid à celle de Buenos-Aires. Les tentatives de cette dernière ne sont pas plus concluantes au Paraguay, dont l’indépendance est proclamée en 1811 par la junte de Rodriguez de Francia. En Argentine même, les provinces sont d’abord loyalistes mais se rallient, en 1813, au régime de Buenos-Aires sous le nom de Provinces unies du Rio de la Plata.

En 1811, Francisco de Miranda et Simon Bolivar (issu d’une famille basque enrichie dans le cacao) proclament l’indépendance de la république du Venezuela. Mais ils y maintiennent l’esclavage et excluent les mulâtres (pardos) de la vie politique, de sorte que ces derniers se rallient aux forces loyalistes quand elles débarquent de Porto-Rico. Miranda est déporté en Espagne, tandis que Bolivar s’enfuit en Nouvelle-Grenade, où plusieurs juntes se sont formées. En 1811, celle de Santa Fe proclame l’État de Cundinamarca, qui s’oppose aux Provinces-Unies de Nouvelle-Grenade fédérées par Carthagène. Arrivé dans cette ville en 1812, Bolivar entre à Caracas l’année suivante et y proclame la deuxième république du Venezuela, dont il fait une dictature continuant à exclure les pardos. Seul Lima et le Pérou restent à l’écart de ces mouvements sécessionnistes.

La défaite de Napoléon 1er ayant permis le retour de la paix en Europe, Madrid en profite pour reprendre le contrôle d’une large partie de son empire colonial (à l’exception des territoires du Rio de la Plata) : le Venezuela, la Nouvelle-Grenade, le Haut-Pérou et le Chili sont reconquis en 1814-1815. Mais les indépendantistes n’ont pas renoncé à leurs ambitions. En 1817, Bolivar revient au Venezuela mais, au lieu de marcher directement sur Caracas, il passe par l’Orénoque, où il s’allie au chef métis des llaneros (les éleveurs de bétail de la région des llanos), révolté contre les Espagnols. Arrivé dans la Cordillère orientale, il reçoit le soutien des rebelles de Nouvelle-Grenade dirigés par Santander. Victorieux à Bocaya, en 1819, Bolivar entre à Santa Fe (qu’il rebaptise Bogotá) et proclame l’indépendance de la république de Colombie, qui se limite alors au centre de la Nouvelle-Grenade et au sud du Venezuela. Le reste du territoire vénézuélien est libéré en 1820-1821 et Quito en 1822 (par Antonio José de Sucre). Dotée d’une nouvelle Constitution, la Colombie reprend les limites de l’ancienne vice-royauté de Nouvelle-Grenade, du Panama à l’Équateur (soit plus de 3 millions de km²), avec Bogotá comme capitale et Bolivar comme Président. En 1830, cette « Grande Colombie » éclatera en plusieurs pays (Colombie proprement dite, Équateur et Venezuela).

Au sud-est, les Provinces Unies du Rio de la Plata ont proclamé formellement leur indépendance en 1816 et repris leur objectif de libérer les régions andines encore sous tutelle de l’Espagne. En 1817, l’armée de José de San Martin traverse les Andes et entre à Santiago, après avoir défait les troupes loyalistes. Le pouvoir au Chili est confié à Bernardo O’Higgins, qui avait participé à la première indépendance chilienne. Plutôt que de poursuivre son avancée vers le Pérou par la voie terrestre, San Martin se dote d’une flotte, débarque au sud du pays et entre à Lima en 1821. Mais il n’y restera pas : à l’automne 1822, il est contraint de s’exiler en Europe, après une rencontre avec un Bolivar peu enclin à partager le pouvoir. Proclamé « Libérateur » du Pérou, devenu souverain en 1823, le Président colombien confie à Sucre le soin de conquérir le Haut-Pérou, qui devient indépendant en 1825 sous le nom de Bolivie (république de Bolivar), souveraineté que Lima refuse et qui entraînera une guerre entre les forces péruviennes et les troupes grand-colombiennes (cf. Pérou). En 1825-1826, les Boliviens combattent également les Provinces unies du Rio de la Plata pour le contrôle de la région de Tarija, qui est finalement intégrée à la Bolivie (les Argentins étant affaiblis par leur lutte contre le Brésil, cf. infra).

Dans la Banda Oriental de Uruguay (la rive orientale du fleuve), le pouvoir a été pris par José Gervasio Artigas, un allié de Buenos-Aires, mais les Brésiliens ne l’entendent pas ainsi : en 1821, ils envahissent le territoire, dont ils font la province Cisplatine de leur Empire, face à la rive occidentale du fleuve Uruguay, située en Argentine. Une résistance à l’occupation brésilienne s’étant organisée sur le sol argentin, une guerre oppose le Brésil et l’Argentine en 1825-1827. Elle prend fin sous la pression de la Grande-Bretagne, partenaire commercial majeur des deux belligérants, pression qui aboutit à la proclamation de l’indépendance de la République orientale d’Uruguay en 1828. Dès lors, les Provinces unies du Rio de la Plata se réduisent à la seule république d’Argentine, dotée d’une Constitution en 1826. Dans la pratique, il s’agit d’une Confédération déchirée entre les unitaires (incarnés principalement par les élites intellectuelles et économiques de Buenos Aires) et les fédéralistes (alliance conservatrice et catholiques de potentats locaux, les caudillos). Ces combats fratricides ne prendront fin qu’en 1861, avec la victoire des unitaires.

En Guyane britannique, l’abolition de l’esclavage par Londres, en 1838, entraîne un départ massif des esclaves affranchis des plantations de canne à sucre, en dépit des restrictions visant à enrayer cette hémorragie. Les planteurs substituent alors aux anciens esclaves des travailleurs soumis à des contrats asservissants, en provenance pour la plupart d’Inde, mais aussi de Chine ou d’Afrique centrale. L’arrivée de ces dizaines de milliers de travailleurs restreint les capacités de négociation salariale des anciens esclaves noirs et pose les bases d’un antagonisme entre les deux principales composantes ethniques de la population du Guyana (indépendant en 1966). L’abolition de l’esclavage par les Pays-Bas, en 1863, a des conséquences identiques au Suriname (indépendant en 1975) : de nouveaux travailleurs arrivent pour faire fonctionner les exploitations de canne à sucre, de cacao et d’or ; ils sont principalement Hindoustanis, Javanais et Chinois. Au cours du XIXe siècle, la Guyane britannique s’agrandit de régions que le Venezuela, alors en crise, continue à revendiquer au XXIe siècle : la Guayana Esequiba.

Du côté des Amérindiens, l’occupation hispano-portugaise se traduit par une hémorragie démographique : selon l’anthropologue Marta Maria Azevedo, environ 70 % de la population native du Brésil aurait été éliminée par la faim, les guerres, l’esclavage et les maladies importées (variole, grippe…) ; dans l’actuel Pérou, plus de 90 % des habitants étaient morts en 1620, moins d’un siècle après l’arrivée des conquistadores… Au Chili, la pression espagnole pousse les Mapuches – dont le nombre est passé d’un million à moins de 200 000 – à franchir les Andes : entre les XVIIe et XIXe siècles, ils se propagent dans le Comahue (englobant une grande partie de la Pampa et le nord de la Patagonie orientale), c’est-à-dire dans des terres jusque-là habitées par plusieurs peuples aux cultures et aux langues très différentes ; de façon pacifique ou violente, ils y « araucanisent » les Pehuenches du centre-ouest de l’actuelle Argentine et les différents peuples Tehuelches de Patagonie.