27 750 km²

République semi-présidentielle

Capitale : Port-au-Prince

Monnaie : la gourde (goud)

11,7 millions d’habitants (Haïtiens[1])

Indépendance en 1804

[1] La diaspora compte deux millions de personnes, dont la moitié aux États-Unis.

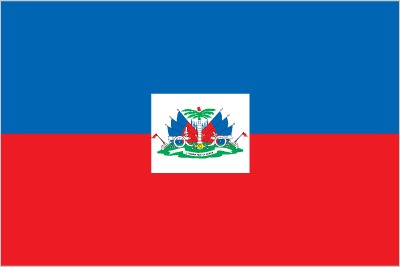

En vigueur depuis 1859 (sauf sous les Duvalier), le drapeau inclut les armoiries du pays : un palmiste surmonté d’un bonnet phrygien, entouré de drapeaux, de fusils à baïonnettes et de deux canons (référence à l’expédition française avortée de 1801).

Pour l’histoire antérieure, lire Les Antilles avant les indépendances modernes

Occupant le tiers occidental de l’île d’Hispaniola, Haïti partage 376 km de frontière terrestre avec la République dominicaine qui occupe la partie orientale, non sans tension (cf. Encadré). Le pays compte 1 771 km de côtes sur la mer des Caraïbes et l’océan Atlantique.

Le relief est essentiellement montagneux (le Pic la Selle culminant à un peu plus de 2 670 mètres) et le climat très majoritairement tropical. Incluant quelques îles (dont celles de la Gonâve, 690 km², à l’ouest et de la Tortue, 178 km², ancien repaire de flibustiers au nord), Haïti revendique l’îlot inhabité de la Navasse (5,2 km²), situé à une cinquantaine de kilomètres de ses côtes occidentales, mais appartenant aux États-Unis.

95 % de la population est Noire, le reste étant Blanche et Métisse. Les langues officielles sont le français et le créole.

Sur les 90 % de Haïtiens déclarant une religion, 55 % sont catholiques et 29 % protestants. Seuls 2 % se disent adeptes du vaudou (religion officielle depuis 2003), mais sa pratique est bien supérieure et imprègne les autres cultes.

Chef des esclaves révoltés dans la plus riche des colonies françaises (cf. Les Antilles), Toussaint « Louverture » est trahi et déporté en France, où il meurt en 1803. Mais la lutte contre le colonisateur ne s’arrête pas pour autant. L’indépendance d’Haïti est proclamée en 1804, par le principal lieutenant (et ancien esclave) du leader arrêté, Jean-Jacques Dessalines. Elle est suivie du massacre de 3 000 à 5 000 Blancs, femmes et enfants compris. Ayant pris le titre d’empereur, Dessalines instaure un régime autoritaire qui lui vaut l’hostilité à la fois des mulâtres du Sud et des Noirs affranchis du Nord et entraîne son assassinat dès 1806. Le pays entre aussitôt dans une période de forte instabilité, alimentée par les rivalités géographiques, raciales et sociales : de 1808 à 1820, il est divisé en deux États, un royaume au nord et une république au sud. Ses puissants voisins esclavagistes (les États-Unis, ainsi que les colonisateurs anglais et espagnol) refusant de reconnaître son indépendance, la jeune république doit se résoudre à la négocier avec son ancienne métropole. Paris accepte en 1825, mais en fixant des conditions exorbitantes : sous la menace d’une destruction de sa capitale par la flotte de guerre française mouillant dans la rade de Port-au-Prince, Haïti est obligée de dédommager les anciens propriétaires d’esclaves à hauteur de cent cinquante millions de francs or (qui seront ramenés à quatre-vingt dix un peu plus tard). La première des cinq traites étant six fois supérieure à ses ressources, la jeune république n’a pas d’autre choix que d’emprunter aux banques françaises ! Selon une enquête du New York Times de mai 2022, Haïti aurait versé l’équivalent de 560 millions de dollars actuels à la France jusqu’en 1953 (date à laquelle Paris a aboli l’esclavage depuis longtemps).

Ces coûts colossaux (dont le préjudice actualisé est estimé à plus de vingt milliards de dollars) impactent le développement économique du pays et, par ricochet, engendrent des jacqueries paysannes (les « piquets ») et une forte instabilité politique. Le déclenchement d’un nouveau mouvement révolutionnaire paysan au Nord (celui des « Cacos ») entraîne le débarquement, en 1915, de troupes américaines qui matent la révolte et occupent Haïti. Leur retrait forcé, en 1934, est suivi d’une nouvelle période de troubles tels que la grève générale qui renverse le Président en fonctions en 1956. Après la succession de cinq gouvernements provisoires et des tensions au sein de l’armée, des élections sont finalement organisées en septembre 1957.

Le scrutin est remporté, à plus de 69 %, par François Duvalier, un médecin noir (d’où son surnom de « Papa doc »), qui a mené une campagne populiste contre la domination des « élites » mulâtres et en faveur des « bossales » (de « peau sale »), descendants directs des esclaves africains, majoritaires dans les bidonvilles et les campagnes. Mettant en avant le culte vaudou, par opposition au catholicisme, il s’appuie sur les paysans, au sein desquels il recrute une milice à sa dévotion, les Volontaires de la sécurité nationale qui deviendront tristement connus sous le nom de « Tontons macoutes »[1]. Duvalier instaure en effet un régime dictatorial fait de répression (deux mille exécutions pour la seule année 1967), d’ultranationalisme et de détournement d’aide internationale. Élu Président à vie d’Haïti en 1964, il organise sa succession. A sa mort, de maladie, en 1971, son jeune fils Jean-Claude lui succède. Surnommé « Baby Doc », il marche dans les pas de son père, avant d’amorcer une légère libéralisation à partir de 1977. Mais la dégradation de la situation économique provoque des émeutes qui le contraignent à s’exiler en 1986.

L’armée s’empare alors du pouvoir, avant d’organiser des élections, qui voient la large victoire, à la tête d’une coalition de centre-gauche, d’un prêtre adepte de la théologie de la libération. Ennemi juré des duvaliéristes, Jean-Bertrand Aristide ne tient que quelques mois au pouvoir. En septembre 1991, il est renversé par le chef de l’armée, qui s’appuie sur des escadrons de la mort pour traquer les opposants : le Front Révolutionnaire Armé pour le Progrès d’Haïti (FRAPH), issu du duvaliérisme et financé par la CIA américaine. Ce sont pourtant ces mêmes États-Unis qui favorisent le retour d’Aristide au pouvoir, en 1994, à condition qu’il adopte une politique économique plus libérale. Soutenu par une force militaire reconnue par l’ONU, le Président dissout l’armée.

Incité par les Américains à ne pas briguer un nouveau mandat, Aristide laisse son ancien Premier ministre René Préval lui succéder, en 1996, avant de se représenter en 2000. « Titid » est largement réélu à la tête d’une nouvelle formation, la Fanmi Lavalas (« famille averse » en créole haïtien), dissidente de l’Organisation politique Lavalas qui soutient Préval. Mais l’ancien prêtre (défroqué en 1994) doit faire face à une situation économique qui s’est encore dégradée, à la différence de la sienne, sans que les circonstances précises de cet enrichissement soient connues : détournement de donations taïwanaises, liens avec d’anciennes grandes familles duvaliéristes, voire avec les cartels colombiens de la drogue ? L’insécurité dans le pays a en tout cas atteint un tel niveau que même les narcotrafiquants ne le considèrent plus comme une plateforme sûre pour la réexpédition de leur production vers les États-Unis. Face à une police sous-gréée (quatre mille hommes), Haïti passe aux mains des « chimères », des gangs « lavalassiens » tels que « L’armée cannibale » aux Gonaïves, ou de groupes armés composés de partisans de l’ancien régime. Soutenue par les États-Unis et le voisin dominicain, une rébellion largement composée d’anciens militaires, exécute des partisans d’Aristide, des représentants du gouvernement et des membres de leurs familles au Nord et sur le plateau central. Sous la pression de ses anciens alliés (États-Unis, France, Canada), le Président quitte le pays en 2004.

[1] Équivalent du croque-mitaine, le nom de Tonton Macoute fait référence au personnage folklorique du vieux paysan haïtien et au grand sac (« macoute ») qu’il porte en bandoulière.

Face à une situation anarchique, l’ONU déploie une force de policiers et de militaires (la Minustah) pour stabiliser le fonctionnement des institutions d’Haïti. En 2006, René Préval est de nouveau élu président, dès le premier tour. Comme promis, il forme un gouvernement national et s’efforce de trouver de nouveaux partenaires économiques, en particulier le Venezuela. En revanche, ses tentatives de négocier avec les gangs s’avèrent un échec complet, des patrouilles de la Minustah étant même attaquées à Bel-Air et Cité Soleil, des bidonvilles de la capitale. Préval parvient toutefois à exercer encore son mandat jusqu’à son terme, non sans drame : en janvier 2010, Port-au-Prince et ses environs sont ravagés par un tremblement de terre qui fait 100 000 morts et jette dans la rue 1,5 million de personnes. S’y ajoute une épidémie de choléra, dont la souche aurait été importée par des éléments népalais de la force onusienne (dix mille morts entre 2010 et 2019).

En 2011, l’élection présidentielle – dont les résultats sont controversés –consacre un chanteur métis et populiste, « Micky » Martelly. En revanche, le Parlement est dominé par le parti Inité (Unité) de Préval. Suspecté de liens avec le narcotrafic, le nouveau chef d’État ne dissimule pas sa proximité avec les duvaliéristes : revenu au pays, « Baby doc » y meurt en 2014, sans avoir été pleinement jugé. Martelly finit son mandat en gouvernant par décret : l’instabilité et la violence sont telles que l’élection du Parlement et le renouvellement d’un tiers des sénateurs n’ont pu se dérouler en 2014. L’année suivante, le second tour de la présidentielle ne peut se tenir, les résultats frauduleux du premier étant violemment contestés par l’ensemble de l’opposition (Préval, mais aussi le parti Pitit Dessalines, arrivé troisième, et la Fanmi Lavalas, quatrième).

Un nouveau premier tour est organisé en novembre 2016 et voit le large succès du candidat de Martelly, Jovenel Moïse, mais avec une participation qui dépasse à peine 20 %. Un an plus tard, la Minustah est remplacée par une mission moins nombreuse (elle ne compte plus que des policiers), ce qui ne favorise pas un retour de la sécurité. Les émeutes meurtrières s’enchaînent, contre la vie chère et la corruption. En 2019, un rapport de la Cour des comptes révèle que, depuis dix ans, les différents gouvernements ont très mal géré les centaines de millions de dollars d’aide offerts par le Venezuela. Les violences à caractère politique suivent la même évolution. Fin 2018, plus de soixante-dix personnes sont tuées à La Saline, un bidonville de Port-au-Prince connu pour son hostilité au gouvernement. Des femmes, des enfants, des vieillards, sont démembrés et leurs corps jetés aux cochons par des gangs à la solde du pouvoir, selon une longue tradition de la vie politique haïtienne. La tuerie dure plus de douze heures sans que la police, pourtant prévenue, n’intervienne. C’est le plus lourd massacre depuis celui commis par un propriétaire terrien contre des paysans sans terre (139 morts), en 1987.

Haïti enregistre une recrudescence des enlèvements contre rançons et des coupures de routes, par des gangs qui ont échappé à tout contrôle de leurs employeurs politiques et économiques et emploient au moins trois mille hommes en armes. A l’été 2020, « Barbecue » – un ancien chef de la police agissant en toute impunité malgré un mandat d’amener à son encontre – annonce la fédération de neuf groupes sous le nom de G9 Fanmi et Alye. Les législatives ayant de nouveau été suspendues du fait des violences, le chef de l’État ne gouverne plus que par décret et s’efforce par tous les moyens de prolonger son mandat jusqu’à l’automne 2022. En vain. Moïse est assassiné en juillet 2021 dans sa résidence par un commando d’une vingtaine de mercenaires (très majoritairement colombiens), ayant bénéficié de complicités internes (aucun des membres de sa sécurité n’ayant été blessé).

Le mandat des derniers sénateurs ayant pris fin en janvier 2023, Haïti se retrouve dépourvu de toute représentation officielle, à l’exception d’un Président intérimaire (l’ex-Premier ministre Ariel Henry), sachant que la tenue d’élections apparait de plus en plus improbable : les gangs contrôlent plus ou moins 60 % du pays, bloquant à leur guise les dépôts de carburant et les installations électriques. Au printemps, les affrontements pour le contrôle des quartiers nord de la capitale font plus de 190 morts en moins de deux semaines, dont des femmes, des enfants et des vieillards, parfois décapités ou brûlés vifs dans leurs maisons. Face à eux se développent des milices d’autodéfense Bwa kalé (« pieux affuté ») qui se montrent beaucoup plus expéditives que la police. En 2023, les violences font près de cinq mille morts, déplacent plus de 300 000 personnes et provoquent l’exode de plus de 100 000 Haïtiens aux États-Unis, affaiblissant encore un peu plus des secteurs tels que la santé et la justice. Plus de 40 % de la population est par ailleurs en insécurité alimentaire aigüe.

Henry n’ayant pas tenu sa promesse de démissionner et d’organiser de nouvelles élections, « Barbecue » profite d’un déplacement du Président à l’étranger pour lancer un appel à le renverser, en février 2024. Unifiés dans la coalition Viv Ansanm (« Vivre ensemble »), les gangs attaquent pendant plusieurs jours des commissariats, libèrent quatre mille détenus et immobilisent l’aéroport.

Contraint à la démission par les Américains et les pays de la région, le Président est remplacé par un Conseil présidentiel de transition (CPT) représentant la classe politique et la société civile, avec mandat de nommer un nouveau Premier ministre et de préparer des élections en février 2026.

L’ONU vote également l’envoi d’une nouvelle force de police, largement financée par les États-Unis et dirigée par le Kenya, pour assister les dix mille policiers haïtiens. Cette Mission multinationale d’appui à la sécurité (MMS) se déploie lentement à partir de l’été 2024 alors que, durant les neuf premiers mois de l’année, les violences ont fait quelque 3 600 morts. En octobre, l’attaque d’un gang fait soixante-dix morts dans une commune située à une centaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale ; certains chauffeurs de la commune avaient refusé d’acquitter le péage imposé par les délinquants entre Port-au-Prince et Cap Haïtien.

En novembre, le Conseil présidentiel de transition limoge le Premier ministre qu’il avait nommé six mois plus tôt. Ancien fonctionnaire de l’ONU, le chef du gouvernement était en désaccord avec le CPT sur la nomination des ministres régaliens. Il est remplacé par un homme d’affaires.

Viv Ansamn profite de la situation : en vue de faire démissionner le CPT, elle lance de nouvelles attaques contre certains quartiers de la capitale, qu’elle contrôle déjà à plus de 80 %, y compris contre des zones résidentielles jusque là épargnées. Mais les gangs rencontrent une forte opposition de la police et des groupes d’autodéfense, de sorte que les affrontements font une centaine de morts. Les citoyens sont d’autant plus enclins à se faire justice eux-mêmes qu’à peine 20 % des policiers kényans annoncés ont été déployés. Début décembre, près de deux cents habitants d’un quartier de la capitale sont tués en un seul week-end : les violences, visant en priorité des pratiquants vaudous, ont été activées par un chef de gang convaincu que la maladie de son fils résulte d’un envoutement.

En septembre 2025, l’ONU vote le déploiement d’une nouvelle Force de répression des gangs (FRG), en remplacement de la MMS, dont le bilan est des plus mitigés. Face à elle, les gangs de « Vivre ensemble » compteraient plus de 12 000 membres, dont un tiers lourdement armés. Certains ont même commencé à créer, avec la collaboration d’ex-membres des forces de sécurité, des unités d’élite qu’ils utilisent pour leurs offensives les plus ambitieuses. La violence a fait plus de 8 000 morts en 2025 (1 500 de plus que l’année précédente), tandis que 1,4 million de personnes ont été déplacées du fait de la terreur régnant dans la majeure partie de la capitale et dans des parties toujours plus importantes des départements du Centre et de l’Artibonite.

Face à cette situation, la gouvernance du pays est toujours aussi faible. En janvier 2026, le CPT se déchire sur le maintien ou non du Premier ministre, tandis que deux de ses membres voient leurs visas suspendus par les États-Unis, qui les accusent de collusion avec les bandes armées. A l’expiration du mandat du CPT, en février, le chef du gouvernement (Alix Didier Fils-Aimé) – fortement soutenu par les Américains – hérite de l’ensemble des pouvoirs exécutifs, cumulant ainsi les postes de chef d’État et de Premier ministre, comme Ariel Henry. Des élections générales sont prévues en août et décembre, mais leur organisation apparaît des plus incertaines, les premiers déploiements de la FRG n’étant pas attendus avant avril.

DES RELATIONS TUMULTUEUSES AVEC SAINT-DOMINGUE

Les relations d’Haïti avec sa voisine orientale sont épidermiques depuis leurs premières années d’indépendance. En 1822, la souveraineté de la République dominicaine est à peine proclamée qu’elle est occupée par les troupes haïtiennes, qui y resteront vingt-deux ans.

Depuis, la partie orientale d’Hispaniola est devenue une importante terre d’exil pour les Haïtiens fuyant les violences politiques et la misère économique de leur pays. Leurs descendants nés sur le sol dominicain seraient environ 300 000, sans que la nationalité dominicaine leur soit pour autant reconnue automatiquement. S’y ajoutent au moins 500 000 immigrés haïtiens illégaux qui sont exploités dans l’agriculture et les travaux publics, y compris par l’État dominicain et ses sous-traitants.

La chasse aux citoyens d’Haïti est un facteur récurrent de la vie politique dominicaine. L’épisode le plus sanglant survient en 1937, lorsque le dictateur Trujillo ordonne le massacre de quelque 15 000 migrants haïtiens, afin de lutter contre la « noirisation » de son pays. Pour freiner l’immigration illégale et les trafics en tous genres, Saint-Domingue a lancé en 2022 la construction d’un mur sur près de la moitié de sa frontière avec Haïti. En 2023, elle expulse 250 000 Haïtiens sans papiers.

A l’automne 2023, les deux pays se disputent au sujet de la rivière Massacre. La République dominicaine accuse sa voisine d’en capter les eaux pour construire un canal d’irrigation, au mépris d’un traité de 1929 interdisant ce genre de pratique sur les cours d’eau frontaliers.

Photo : Port-au-Prince. Crédit : 12019 / Pixabay