56 594 km²

République parlementaire

Capitale : Zagreb

Monnaie : l’euro

4,1 millions habitants (Croates)

Les traditionnelles couleurs panslaves sont inversées sur le drapeau croate (le bleu en bas car la mer se trouve au sud du pays). Le damier est aux couleurs de la Croatie médiévale (peut-être en référence à la Croatie blanche originelle, en Pologne, et à la Croatie rouge, formée sur les bords de l’Adriatique). Les cinq écussons représentent de gauche à droite : la Croatie centrale, Dubrovnik, la Dalmatie (avec trois lions), l’Istrie (avec une chèvre) et la Slavonie (avec une martre blanche), ce qui fait du drapeau croate celui qui affiche le plus d’animaux au monde.

Pour l’histoire antérieure, lire Les Balkans, le bas-Danube et le monde grec jusqu’aux indépendances modernes

Ouverte sur la mer Adriatique à l’ouest, la Croatie compte 5 835 km de côtes, dont plus de 4 000 constituées par son millier d’îles et d’îlots. Elle partage 2 237 km de frontières terrestres avec cinq pays. Sa forme en fer à cheval lui fait enserrer la Bosnie-Herzégovine sur 956 km tout au long de sa frontière méridionale. Ses autres voisins sont la Slovénie (sur 600 km) et la Hongrie (sur 348 km) au nord, la Serbie (sur 314 km) à l’est et le Monténégro (sur 19 km) à l’extrême-sud.

Depuis l’éclatement de la Yougoslavie, Croates et Slovènes ont un litige territorial concernant les frontières maritimes de la baie de Piran, dont l’importance est majeure pour la Slovénie car elle lui permet d’avoir un accès aux eaux internationales. En 2017, le tribunal arbitral européen saisi par les deux pays a accordé à Ljubljana la majeure partie de la baie et un accès direct aux eaux de l’Adriatique, mais Zagreb ne reconnait pas ce jugement. La Croatie est également en contentieux avec le Monténégro au sujet des 33 hectares de la péninsule de Prevlaka.

Le relief est composé d’est en ouest par des plaines et des collines (une partie de la plaine pannonienne, la Slavonie et la Croatie centrale), des montagnes très boisées faisant partie des Alpes dinariques (où culmine à 1830 m le sommet lui ayant donné leur nom, le pic de Dinara) et un littoral rocheux (en Istrie et en Dalmatie). Depuis les accords de Dayton (1995) ayant mis fin aux guerres en Croatie et en Bosnie, Dubrovnik et le sud de la côte dalmate sont séparés du nord par la petite enclave de Neum, accordée à la Bosnie afin qu’elle ait une façade maritime ; pour remédier à cette situation, Zagreb a mis en service, en 2022, un pont construit par les Chinois, qui relie les deux parties séparées sans passer par Neum. Le climat de la Croatie épouse son relief : il est continental, montagneux et méditerranéen selon les zones.

Près de 92 % des habitants sont d’ethnie croate. La Croatie reconnait vingt-deux minorités ethniques dont les principales sont les Serbes (3 %), les Bosniaques, les Hongrois, les Italophones, les Albanais, les Slovènes, les Roms… La langue officielle est le croate, proche du serbe mais écrite en caractères latins (cf. Encadré dans De la Yougoslavie à la Serbie). L’italien a un statut officiel dans quelques communes d’Istrie.

Sur 90 % d’habitants déclarant une religion, plus de 87 % sont chrétiens (à 79 % catholiques romains). Les musulmans (sunnites) sont un peu plus de 1 %.

Deux mois après la déclaration d’indépendance de la Croatie en juin 1991, approuvée par 94 % des électeurs (cf. De la Yougoslavie à la Serbie), l’armée fédérale yougoslave intervient sur le sol croate. Elle entend défendre les Serbes de Krajina et de Slavonie, majoritaires dans des zones où ils sont présents de longue date, et qui se sont constitués en « région autonome des Serbes de Croatie » (puis République serbe de Krajina, RSK). Renforcées par des milices, les troupes de Belgrade écrasent Vukovar (Slavonie orientale) en novembre et contrôlent rapidement plus d’un quart de la Croatie, ainsi que les trois-quarts de la Bosnie où une guerre similaire a commencé en avril 1992 (cf. Bosnie-Herzégovine). En mars 1994, les États-Unis interviennent : imposant aux Croates et aux Bosniaques de s’allier (accord de paix de Washington), ils arment en sous-main la Croatie qui, à l’été 1995, chasse les séparatistes serbes de la Slavonie occidentale et de la Krajina, au prix de graves exactions telles que des destructions de maisons et l’utilisation de boucliers humains. L’armée yougoslave n’intervient pas, sans doute pour des raisons stratégiques : considérant les dirigeants bosniaques comme des fondamentalistes musulmans, le Président croate Franjo Tudjman se serait en effet mis d’accord avec le numéro un serbe Milosevic pour récupérer la Krajina et les territoires bosniaques à l’ouest de Banja-Luka (dont Sarajevo et Bihac), tandis que la Serbie aurait tout l’est de la Bosnie, ainsi que la Slavonie orientale, riche en pétrole et en blé. L’armée de Belgrade reste d’ailleurs bien présente dans cette région. Ailleurs, les Serbes civils s’enfuient, à telle enseigne que la Croatie n’en compte plus que 130 000 contre 600 000 avant la guerre. L’offensive menée par Zagreb permet par ailleurs de rétablir la continuité territoriale entre la Dalmatie et le reste du territoire croate, continuité que les opérations serbo-monténégrines (dont le siège de Dubrovnik) avaient mise à mal. La signature de deux accords de paix en novembre 1995 met fin à un conflit qui a fait 20 000 morts, en majorité Croates.

En août 1996, le gouvernement de Zagreb et celui de la Yougoslavie résiduelle (Serbie-Kosovo et Monténégro) signent un accord de reconnaissance mutuelle : la Croatie obtient la même « continuité étatique » que Belgrade (dans le partage des biens de l’État yougoslave disparu), ainsi que la reconnaissance de ses frontières internationales. C’est à ce titre que la Slavonie orientale et la Syrmie occidentale effectuent leur retour dans le giron de Zagreb en janvier 1998, après avoir été placée pendant près de dix-huit mois sous le contrôle d’une force internationale. Un seul différend n’est pas véritablement tranché : celui de la péninsule de Prevlaka (2,6 km de long sur 150 à 500 mètres de large). Située à l’extrême-sud de la Croatie, à l’entrée des bouches monténégrines de Kotor, l’ex-principale base navale yougoslave est placée sous le contrôle de l’ONU, jusqu’à la signature d’un accord entre Zagreb et Belgrade, en décembre 2002 : la péninsule passe alors sous souveraineté croate, sous la forme d’une zone démilitarisée. Mais cet édifice vole en éclats lorsque le Monténégro devient à son tour indépendant, en 2006 : depuis, Podgorica demande la renégociation des frontières terrestres et maritimes de la zone, sans que les commissions mixtes mises en place n’aient abouti à ce jour à une solution. Avec la Bosnie-Herzégovine, les relations demeurent ambiguës : reconnaissant la République bosnienne et ses deux composantes, dont la Fédération croato-musulmane (FCM), la Croatie s’est engagée à ne plus soutenir les velléités séparatistes des Croates de Bosnie ; dans la pratique, ces derniers sont représentés par les mêmes partis qu’à Zagreb et n’ont pas totalement renoncé à leurs tentations sécessionnistes.

La décennie 1990-2000 est dominée par l’Union démocratique croate (HDZ) de Franjo Tuđman, ancien Partisan de Tito et général yougoslave, devenu le père de l’indépendance. Il exerce un pouvoir autoritaire qui le conduit à prendre des mesures contre la presse et à empêcher l’opposition de diriger Zagreb (même s’il en a légalement le droit, le maire de la capitale étant aussi préfet). Le soutien de Tuđman aux séparatistes croates de Bosnie (Herceg Bosna) et au nettoyage ethnique anti-Serbes de la Krajina (l’opération « Tempête ») attirent par ailleurs l’attention du Tribunal pénal international sur la Yougoslavie (TPIY), mais il décède en décembre 1999, avant d’avoir été réellement inquiété.

Pour lui succéder, les Croates élisent le modéré Stjepan Mesić, cofondateur du parti dominant mais qui a fait sécession et a rejoint les rangs du Parti populaire (HNS). Sous sa présidence, la Croatie se démocratise, s’ouvre aux investisseurs étrangers et s’efforce de traduire en justice les criminels de guerre. Mais les réticences internes sont fortes, notamment de la part du clan des Herzégoviniens, puissants dans la région de Split et bien implantés dans l’armée et dans l’économie. Jugeant insuffisante la coopération de Zagreb avec le TPIY, l’Union européenne retarde d’ailleurs jusqu’à l’automne 2005 l’adhésion de la Croatie. En décembre suivant, la police arrête l’un des héros de la guerre en Krajina, l’ancien général Ante Gotovina (qui sera finalement acquitté en appel, en 2012, des accusations de purification ethnique portées contre lui). En 2009, la Croatie devient membre de l’OTAN.

Depuis les années 2000, le pays vit au rythme des alternances politiques entre la HDZ et le Parti social-démocrate (SDP), avec de fréquentes cohabitations entre un Président de la république d’un camp et un Premier ministre de l’autre bord. L’obtention de majorités gouvernementales est permise par des accords avec des formations tierces (comme la Diète démocrate istrienne, également présente en Istrie slovène, le Pont des listes indépendantes, libéral-conservateur fondé en 2012, ou le Mouvement patriotique DP, formé en 2020 par un chanteur populaire) ou avec de petits partis ethniques. Le système électoral attribue en effet huit sièges aux vingt-deux minorités reconnues : trois aux Serbes, un aux Italiens, ainsi qu’aux Hongrois et aux Tchèques et Slovaques, et deux sièges aux dix-sept autres communautés. Déjà victorieuse aux législatives de 2016 et 2020, la coalition formée par la HDZ – qui a adopté depuis 2003 un positionnement pro-européen – remporte aussi celles de 2024, devant le SDP qui, lui, s’est plutôt rangé du côté de la Russie. Mais la HDZ n’ayant pas assez de sièges au Sabor (le Parlement monocaméral) pour gouverner seule, elle doit s’allier avec des députés représentant les minorités ethniques et surtout avec le DP qui, en échange de sa participation, obtient l’exclusion du Parti démocratique indépendant serbe (SDSS), pourtant partenaire traditionnel de la HDZ.

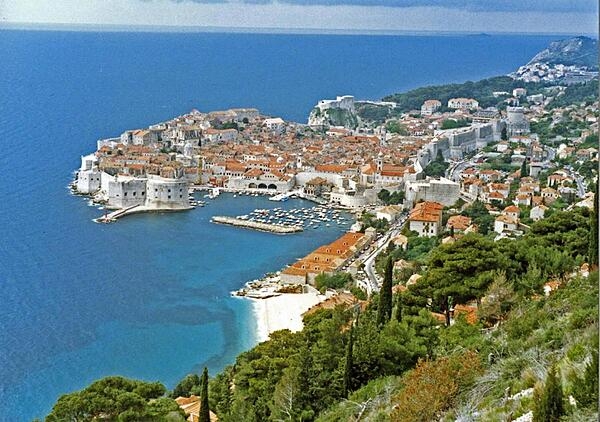

Photo : la ville historique de Dubrovnik, ex-Raguse