163 820 km²

République présidentielle

Capitale : Paramaribo

Monnaie : dollar surinamien

647 000 habitants (Surinamien)

La bande rouge symbolise le progrès et l’amour, les vertes l’espérance et la fertilité et les blanches la justice et la paix. Au centre, l’étoile à cinq branches représente l’unité des groupes ethniques du pays.

Pour l’histoire ancienne, lire L’Amérique du sud jusqu’aux indépendances modernes

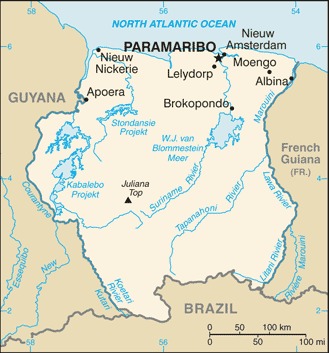

Ouvert sur la mer des Caraïbes au nord (386 km de côtes), le Suriname compte 1 907 km de frontières terrestres avec trois pays et territoires : 515 avec le Brésil au sud, 836 avec la Guyana à l’ouest et 556 avec la Guyane française à l’est. Paramaribo a des contentieux frontaliers, terrestres et maritimes, avec ses deux voisins guyanais (cf. L’Essequibo et les contentieux de Guyane).

Couvert à presque 95 % de forêts, le relief est constitué d’étroites plaines littorales, souvent marécageuses, et de collines culminant à 1230 mètres. Le climat est tropical, modéré par des vents.

La population la plus nombreuse (un peu plus de 27 %) est celle des Hindoustani (ou « Indiens de l’est ») descendant de migrants venus du nord de l’Inde à la fin du XIXe siècle. Ils précèdent les Marrons ou Bushinengue (un peu moins de 22 %), dont les ancêtres sont des esclaves africains, arrivés aux XVIIe et XVIIIe siècles, qui se sont enfuis à l’intérieur des terres. Suivent les Créoles (un peu moins de 16 %), les Javanais (un peu moins de 14 %) et divers Métis (13 %). Aux côtés du néerlandais, langue officielle, d’autres langues sont largement parlées : l’anglais, le surinamais (Sranang Tongo ou Taki-Taki, langue native des Créoles), l’hindoustani des Caraïbes (dialecte hindi) et le javanais.

Sur les 90 % d’habitants déclarant une religion, un peu moins de 50 % sont chrétiens : environ 24 % protestants (dont 11 % d’Évangéliques et autant de Frères Moraves) et 22 % catholiques. Les hindouistes sont un peu plus de 22 % et les musulmans un peu moins de 14 %. Environ 2 % de la population est adepte de la religion winti (« vent des esprits »), issue du mélange de différents cultes africains.

Territoire de la « Côte sauvage », entre les deltas de l’Orénoque et de l’Amazone, le Suriname est peuplé à partir de 3000 AEC par des groupes paléo-amérindiens, puis par des Arawaks (au Ier siècle), des Kalinagos (vers 900) et enfin des Tupis. Ces groupes sont encore présents lorsque les premiers Espagnols abordent au XVIe siècle. Ils sont suivis par des Anglais, qui s’établissent en 1630 sur l’estuaire du fleuve Suriname. Mais, trente-sept ans plus tard, à l’issue de la deuxième guerre anglo-néerlandaise (pour le contrôle des routes maritimes), les Britanniques doivent céder leur colonie aux Néerlandais. Ceux-ci sont alors maîtres de tout le littoral allant du Maroni à l’Essequibo (soit le Suriname et la Guyana actuels) qu’ils mettent en valeur en faisant venir des esclaves africains. Les conditions de travail de ces derniers sont si dures que les fuites et les révoltes se multiplient pendant un siècle. En 1783, les Pays-Bas en tirent les conséquences et reconnaissent l’autonomie des « Nègres marrons » (ou Bushinengue), réfugiés dans les zones forestières de l’intérieur. En 1796, lorsque les Pays-Bas sont conquis par la France, les Britanniques occupent les littoraux néerlandais de la Guyane. Mais ils ne les restituent qu’en partie et conservent la partie orientale (future Guyana), quand Amsterdam recouvre son indépendance en 1816. Avec l’abolition de l’esclavage par les Pays-Bas en 1863, de nouveaux travailleurs arrivent pour faire fonctionner les exploitations notamment de canne à sucre, de cacao et d’or : ils sont Hindoustanis, Javanais et Chinois.

Au lendemain de la deuxième Guerre mondiale, des mouvements indépendantistes apparaissent. La Haye en tient compte et accorde un statut d’autonomie interne à sa colonie en 1954. Dans le courant des années 1960, le Suriname est confronté à des tensions frontalières avec l’ex-Guyane britannique devenue indépendante, en raison du découpage territorial effectué par Londres en 1816. L’indépendance de la Guyane néerlandaise intervient en 1975. Un tiers de la population quitte alors le pays pour les Pays-Bas.

En 1980, le gouvernement civil surinamais est victime d’un coup d’État militaire mené par le colonel Dési Bouterse, avec l’aval d’une large partie de la population. Disant vouloir lutter contre la corruption et le chômage, la junte fait du pays une république socialiste et se rapproche des pays communistes. Les Pays-Bas suspendent alors leur aide, aggravant une crise économique provoquée par la chute des cours de la bauxite, principale exportation de Paramaribo. Le régime doit faire face à plusieurs soulèvements, qu’il réprime avec violence : en décembre 1982, Bouterse lui-même et ses sbires assassinent quinze opposants dans une prison (avocats, journalistes, hommes d’affaires, militaires). A l’été 1986, une révolte des Bushinengues se transforme en une guerre civile à caractère ethnique entre l’armée, composée essentiellement de Créoles du littoral, et les Jungle commandos de Ronnie Brunswijk, un des anciens gardes du corps de Bouterse. En représailles, les forces gouvernementales massacrent des dizaines de civils dans le village natal du chef rebelle, voisin de la Guyane française. Sous la pression de la communauté internationale, le régime organise des élections démocratiques en 1987 et signe un accord de paix avec la rébellion en 1989. Bouterse reprend le pouvoir par un nouveau coup d’État, la veille de Noël 1990, mais il perd les élections l’année suivante et doit restituer les rênes du pays aux civils.

Les affaires sont conduites par une coalition de quatre, puis huit partis. Mais Bouterse refait surface en 2010, avec la victoire de son Parti national démocratique aux législatives. Il redevient Président, en dépit de sa condamnation (par contumace) pour trafic de cocaïne aux Pays-Bas (peine également prononcée contre Brunswijk). En 2013, c’est son propre fils qui est arrêté au Panama pour trafic de cocaïne et d’armes (dont le projet d’implanter un camp d’entraînement du Hezbollah libanais au Suriname) et extradé aux États-Unis où il est condamné ; l’affaire confirme la transformation du pays en narco-Etat, pratiquant notamment le blanchiment d’argent. Mais, fort de ses succès sociaux (école publique obligatoire, soins gratuits pour les plus jeunes et les plus âgés, augmentation du salaire minimum) et de ses alliances électorales, Bouterse est réélu en 2015.

Il est en revanche battu cinq ans plus tard par le candidat du Parti de la réforme progressiste (VHP) Chan Santokhi. Surnommé « le shérif » en raison de sa lutte contre la corruption lorsqu’il était commissaire de police, il fait alliance avec Ronnie Brunswijk, devenu le chef du Parti général de la libération et du développement (APOB) et un homme d’affaires enrichi dans l’extraction d’or. En échange d’un prêt du FMI, le gouvernement adopte une politique comportant la suppression des subventions publiques pour l’électricité, l’eau et l’essence, ce qui provoque des émeutes à Paramaribo en février 2023. En décembre suivant, après seize ans années de procédure, Bouterse est définitivement condamné, avec trois autres militaires, à vingt ans de prison pour la torture et l’assassinat des opposants de 1982, mais il est en fuite. Il décède en décembre 2024.

En mai 2025, quelques semaines avant les élections, le gouvernement annonce le versement anticipé d’une prime annuelle à tous les habitants du pays, dans le cadre du programme « royalties pour tous » lié au lancement, en 2028, d’un gigantesque gisement pétrolier situé dans ses eaux profondes. Cette promesse ne permet pourtant pas au VHP de remporter les législatives (suivies par 64 % des électeurs) : le parti du président sortant est légèrement devancé par le NPD de feu Bouterse et tous deux devront composer avec les cinq autres formations ayant obtenu des sièges (dont l’APOB et le NPS, Parti national autrefois dominant). Le NPD ayant réussi à s’allier aux petits partis, sa candidate septuagénaire, Jennifer Geerlings-Simons, est élue Présidente par le Parlement : elle devient la première femme à diriger le pays.

Photo : la cathédrale de Paramaribo. Crédit : E-Go Studios / Pexels