446 550 km²

Monarchie constitutionnelle

Capitale : Rabat[1]

Monnaie : dirham marocain

37,8 millions de Marocains

[1] Rabat n’est que la septième ville du pays, loin derrière Casablanca, également située sur l’Atlantique, environ 80 km plus au sud.

En 1915, une étoile verte à cinq branches (symbole des cinq piliers de l’islam) a été rajoutée au drapeau rouge de la dynastie alaouite.

Pour l’histoire antérieure à l’indépendance, lire Le Maghreb historique

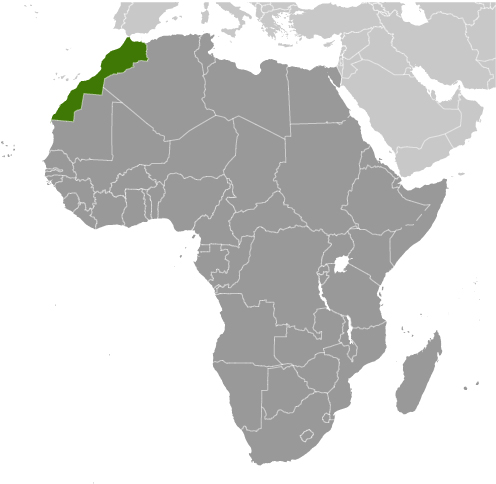

En droit international, le Maroc compte 2 336 km de côtes : 512 sur la Méditerranée au nord et 1 824 sur l’Atlantique à l’ouest (face aux Canaries espagnoles et à un peu moins de 700 km de l’île portugaise de Madère). Il partage 1 559 km de frontières terrestres avec l’Algérie à l’est et 16 km au nord avec les deux enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla (cf. Territoires disputés).

Le royaume possède également une frontière de 443 km, au sud, avec le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole placée par l’ONU sur sa liste des territoires à décoloniser. En pratique, le Maroc en occupe environ 80 % depuis les années 1975-1979 et a érigé, entre 1980 et 1987, un « mur des sables » de 2 720 km (en plusieurs tronçons) le séparant des 20 % désertiques restants, abandonnés aux indépendantistes Sahraouis (cf. article dédié). Avec ces « provinces du sud », dont l’annexion a été reconnue par des pays tels que les États-Unis, l’Espagne et la France, la superficie du Maroc atteint 710 850 km2, son littoral sur l’Atlantique s’enrichit de 1 110 km et ses frontières terrestres s’agrandissent de 1 561 km avec la Mauritanie au sud et de 42 km avec l’Algérie à l’est (longueur correspondant à la frontière entre le Sahara occidental et la république algérienne, qui parraine les indépendantistes du Polisario).

Les montagnes occupent plus des deux tiers du territoire marocain, sous la forme de quatre chaînes principales : le Rif au nord, le Moyen Atlas (« château d’eau » du Maroc) à l’est, l’Anti-Atlas au sud-ouest et enfin le Haut-Atlas qui ceinture le pays d’est en ouest (et où culmine le plus haut sommet, à près de 4 170 m). Le tiers interstitiel est composé de plaines et de plateaux. Selon les régions, le climat est méditerranéen, atlantique ou semi-désertique.

Environ 70 % de la population marocaine est arabe et un peu plus de 30 % berbère, ce qui représente plus de la moitié des berbérophones du monde (cf. Maghreb). Les langues officielles sont l’arabe et le tamazight, tous deux parlés sous la forme de dialectes : hilaliens ou pré-hilaliens du côté arabe, tachelhit (ou chleuh), rifain et tamazight du Maroc central du côté berbère. Pour en savoir plus : https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_au_Maroc#Situation_linguistique_actuelle

Plus de 99 % des habitants sont musulmans (en quasi-totalité sunnites).

Contrainte d’accepter le protectorat de la France en 1912, ainsi que l’occupation d’une partie de son territoire par l’Espagne (cf. Maghreb historique), la dynastie Alaouite (ou Chérifienne) retrouve la totalité de son pouvoir en 1956, lorsque Maroc redevient indépendant. L’année suivante, le sultan Mohammed V en fait une monarchie constitutionnelle, dont il devient le roi. Rétabli dans ses droits, le pays n’a en revanche pas récupéré sa pleine intégrité territoriale, d’autant que certains milieux dirigeants réclament le retour à la sphère d’influence qui était celle du royaume avant le protectorat. Au nom d’un « Grand Maroc » héritier des empires arabo-berbères du Moyen-Age, ces nationalistes – notamment ceux du parti Istiqlal (« Indépendance ») – revendiquent non seulement les territoires encore espagnols, mais aussi l’intégralité de la Mauritanie, l’ouest du Sahara algérien (Tindouf et Colomb-Béchar) et le nord-ouest du Mali. Madrid tardant à restituer ses possessions, l’armée marocaine et des milices tribales assiègent Sidi Ifni en 1958. L’Espagne cède à la pression et rend au régime chérifien la région d’Ifni, ainsi que la bande de Tarfaya et le cap Juby (en lisière du Sahara espagnol). Elle conserve en revanche la ville d’Ifni (qu’elle restituera en 1969), ainsi que ses provinces du Sahara (au sud du royaume marocain) et les presides de Ceuta et Melilla, le long de la Méditerranée.

C’est aussi au nom du « Grand Maroc », que Rabat déclenche « la guerre des sables » contre l’Algérie, en octobre 1963. Motif ? Le rejet par le pouvoir algérien des négociations territoriales que son gouvernement provisoire avait envisagées avec le régime chérifien, durant la guerre d’indépendance algérienne, contre la promesse que le Maroc ne pourchasserait pas les indépendantistes réfugiés sur son sol. De simples escarmouches au départ, les affrontements entre les armées des deux pays tournent à la guerre ouverte, Alger recevant même le renfort de plusieurs centaines de soldats cubains et égyptiens. Après des combats ayant fait des centaines de morts – dont une grande majorité du côté algérien – un cessez-le-feu est finalement signé en février 1964 sous l’égide de l’Organisation de l’unité africaine : au nom de l’intangibilité des frontières issues du colonialisme, érigée en principe par l’OUA, le tracé algéro-marocain établi par la France reste inchangé[1].

Sur la scène intérieure, Hassan II accède au trône en 1961, à la mort de son père Mohammed V. Sous sa direction, le régime adopte un tournant autoritaire, ce qui lui vaut les critiques de Mehdi Ben Barka, chef de l’Union nationale des forces populaires (UNFP, créée en 1959 par scission de l’aile gauche de l’Istiqlal). Accusée, abusivement, d’avoir préparé un coup d’État, la formation fait l’objet d’un vaste coup de filet en juillet 1963. Condamné à mort par contumace, Ben Barka doit s’exiler. Après la survenue d’émeutes à Casablanca, dont la répression a fait des centaines de victimes et qui ont conduit le roi à dissoudre le Parlement et à proclamer l’état d’exception (en vigueur jusqu’en 1970), Ben Barka est enlevé en 1965 à Paris et disparaît définitivement ; pour ce faire, les services marocains ont bénéficié du concours du Mossad israélien, dans le cadre des négociations menées entre Rabat et Tel-Aviv pour rapatrier les juifs du Maroc en Israël. Les deux années suivantes, le roi Hassan II échappe à deux coups d’État militaires : l’un perpétré par des élèves officiers à Skhirat, en 1971, et le second dit « des aviateurs » en 1972, lorsque l’avion royal est victime de tirs commis par des chasseurs de l’armée de l’air. Le roi en sort indemne, mais pas les auteurs du putsch, dont le ministre de la Défense, le général Oufkir. Avec lui disparait l’acteur principal de la mort de Ben Barka et de la répression de 1965.

[1] Le tracé de la frontière algéro-marocaine fera l’objet d’un accord, signé en 1972, qui sera ratifié l’année suivante par Alger, mais seulement en 1989 par Rabat.

En novembre 1975, Hassan II parvient à rassembler l’opinion et l’ensemble des partis politiques (en plus de ceux qui soutiennent habituellement de Palais) autour d’un projet fédérateur : la récupération du Sahara espagnol, auquel Madrid a choisi de renoncer. L’ONU s’étant prononcée en faveur de l’autodétermination du territoire, l’Espagne prévoit l’organisation d’un référendum, mais Rabat n’en veut pas, arguant que le corps électoral envisagé ne tient pas compte des Sahraouis réfugiés sur son sol. Hassan II organise alors une Marche verte pacifique, dont l’ampleur (350 000 manifestants) pousse Madrid à renoncer à son projet et à partager son territoire saharien en deux : les deux tiers nord au Maroc et le tiers sud à la Mauritanie. Quatre ans plus tard, les Mauritaniens renoncent à leur partie, après avoir dû affronter des incursions armées du Polisario, le Front des indépendantistes Sahraouis soutenu par l’Algérie, rivale affirmée du régime de Rabat. Le Maroc profite de la situation pour occuper plus des trois quarts de l’ancienne Sahara espagnol et installer des réfugiés Sahraouis et des colons marocains dans ce qu’il appelle ses « Provinces du sud ». Depuis, le différend n’a pas été réglé et continue à générer des heurts réguliers entre les troupes de Rabat et les séparatistes Sahraouis (cf. article dédié).

Fort de l’union sacrée née de la conquête du Sahara occidental, Hassan II ouvre le gouvernement à des forces d’opposition, l’Istiqlal et l’Union socialiste des forces populaires (USFP, née d’une scission de l’UNFP). Peu avant sa mort, en 1999, il libère même des prisonniers politiques et nomme un opposant historique, membre de l’USFP, comme Premier ministre. Sa succession est assurée par son fils, Mohammed VI, qui essaie de rompre avec la gouvernance autoritaire de son père. Il limoge le puissant et autoritaire ministre de l’Intérieur Driss Basri, en place depuis vingt ans, accorde des réparations aux victimes de la répression et autorise le retour de bannis tels que la famille de Ben Barka.

En 2002, les premières élections transparentes de l’histoire marocaine, suivies par seulement 52 % de la population, débouchent sur un émiettement de la représentation parlementaire : l’USFP arrive en tête (mais avec moins de 20 % des sièges), devant l’Istiqlal, les islamistes du Parti de la justice et du développement (PJD) et deux partis berbéristes. A l’exception du Rassemblement national des indépendants (RNI), les candidats proches du Palais sont laminés, ce qui conduit Mohammed VI à poursuivre sa stratégie de nominations de personnalités non partisanes aux postes clés du pouvoir. Fin 2003, il fait adopter par le Parlement une refonte du Code de la famille faisant de la femme l’égal de l’homme (mariage à 18 ans et non plus à 15, sans accord nécessaire du père ou du frère, responsabilité conjointe avec l’époux sur la famille, suppression de « l’obéissance au mari », recours exceptionnel à la polygamie et à la répudiation…).

Mais les véritables réformes, susceptibles d’améliorer les conditions de la majorité de la population se font attendre, ce qui va favoriser la diffusion des idées islamistes, notamment au sein de la jeunesse. En mai 2003, alors que le pays fête la naissance du premier fils de Mohammed VI, Casablanca est touchée par une série de cinq explosions qui font une trentaine de morts (en plus d’une dizaine de kamikazes). L’action est attribuée au Groupe islamique combattant marocain (GICM) proche d’Al-Qaida, qui considère le Maroc comme un État « apostat », en dépit des titres religieux que porte le roi, dont celui de commandeur des croyants. Des salafistes sont également considérés comme les auteurs de l’attentat à la bombe qui fait une quinzaine de morts (dont les trois quarts de touristes) dans un café de la médina de Marrakech, en avril 2011.

Face à la montée de l’agitation politico-sociale qui touche tout le monde arabo-musulman et n’épargne pas le Maroc (seulement 37 % de participation aux législatives de 2007, dont 19 % de votes blancs et nuls !), le roi soumet à référendum une réforme constitutionnelle qui prévoit un accroissement des pouvoirs du Premier ministre et du Parlement, une décentralisation régionale poussée ou encore l’inscription de la composante berbère amazigh dans la Constitution… Le projet obtient 98,5 % de « oui » en juillet 2011, avec une participation de 73,4 % qui laisse de nombreux observateurs dubitatifs. Quatre mois plus tard, les législatives (toujours aussi peu suivies) voient le succès du PJD : les islamistes arrivent en tête avec un peu plus d’un quart des sièges, devant deux coalitions, l’une rassemblant l’Istiqlal, l’USFP et les ex-communistes du Parti du progrès et du socialisme et l’autre les partis libéraux proches du Palais (RNI et PAM, Parti authenticité et modernité). Les « révolutionnaires » du Mouvement du 20 février (gauche radicale et islamistes du mouvement Justice et bienfaisance, toléré mais non reconnu) avaient appelé au boycott du scrutin. Compte-tenu de la réforme constitutionnelle adoptée en juillet, le roi confie la formation du gouvernement au chef du PJD, attaché à la monarchie, bien qu’ayant milité dans sa jeunesse au sein d’une organisation violente. Pour la première fois, un islamiste dirige un gouvernement marocain dans lequel son parti est majoritaire, à l’exception des ministère de la Défense, de l’Intérieur et de l’Économie.

Le bel édifice se lézarde à l’été 2013, avec le départ de l’Istiqlal. Le PJD conserve la tête du gouvernement mais s’y retrouve légèrement minoritaire et doit s’allier avec son principal adversaire, le RNI proche des milieux d’affaires, ainsi qu’avec les berbéristes et le PPS. Les islamistes n’en remportent pas moins les législatives de 2016, de nouveau marquées par une abstention élevée et par la progression du PAM anti-islamiste. L’année suivante, le Premier ministre du PJD est remplacé par son second qui, lui, a accédé aux vœux du Palais : inclure l’USFP plutôt que l’Istiqlal dans la coalition gouvernementale. Bien qu’arrivé seulement en quatrième position des élections, le RNI (repris en mains par la première fortune privée du pays)obtient la justice ainsi que les ministères économiques, tandis que les ministères régaliens (et celui des affaires islamiques) restent aux mains de technocrates ou d’indépendants fidèles au Palais royal.

Victime de la crise économique, le PJD perd 90 % de ses sièges aux législatives de septembre 2021, remportées par le RNI devant le PAM et l’Istiqlal. La formation islamiste « paie » aussi la reprise de relations diplomatiques et économiques avec Israël, fin 2020, en « échange » de la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. L’affaire ne fait qu’envenimer les rapports avec l’Algérie, qui rompt ses relations diplomatiques avec le Maroc à l’été 2021. Un an plus tard, c’est la Tunisie – jusqu’alors plutôt neutre – qui provoque l’ire de Rabat en accueillant le chef du Polisario de façon très officielle, au sommet de coopération nippo-africain organisé à Tunis.

En septembre 2025, le Maroc est secoué par des révoltes de la jeunesse, qui éclatent après la mort de huit femmes décédées dans un hôpital d’Agadir, après un accouchement par césarienne. Sans remettre en cause la monarchie, les manifestants exigent des moyens pour le bon fonctionnement des hôpitaux et des écoles, sachant que des sommes considérables sont consacrées à la préparation de la Coupe du monde 2030 de football. Comme dans d’autres pays à la même période (Népal, Timor-Leste, Madagascar), le mouvement est né sur internet, en dehors des partis, et réunit des membres de la « génération Z » (entre 15 et 30 ans), touchée par la stagnation économique : 40 000 à 50 000 emplois sont officiellement créés chaque année, quand les jeunes arrivant sur le marché du travail sont trois à quatre fois plus nombreux. A Agadir, trois manifestants sont tués dans l’attaque d’une caserne. Pour répondre en partie aux revendications, le Parlement vote des lois débloquant des crédits supplémentaires pour la santé et l’éducation et instaurant une représentativité accrue des femmes et des jeunes en politique.

Photo de « une » : Rabat