406 752 km²

République présidentielle

Capitale : Asuncion

Monnaie : le guarani

7,5 millions d’habitants (Paraguayens)

Le drapeau du Paraguay a la particularité d’avoir deux faces différentes : sur l’endroit, figurent les armoiries du pays (une étoile dorée entourée d’une couronne de laurier) et sur l’envers un lion, assis devant une pique surmontée du bonnet phrygien, le tout entouré par la devise nationale Paz y Justicia (« Paix et justice »)

Pour l’histoire ancienne, lire L’Amérique du sud jusqu’aux indépendances modernes

Totalement enclavé, le Paraguay partage 4 655 km de frontières terrestres avec trois pays : 1 371 avec le Brésil à l’est, 753 avec la Bolivie au nord et 2 531 à l’ouest et au sud avec l’Argentine.

Prenant sa source dans le Mato Grosso brésilien et se jetant dans le Paraná, le Río Paraguay divise le pays en deux espaces distincts : à l’est le Paraneña (région de plateaux, de vallées et de collines culminant à un peu plus de 840 m), où vit 95 % de la population ; à l’ouest, les plaines alternativement inondées et desséchées du Chaco. Le climat varie de subtropical à tempéré, voire semi-aride à l’extrême-ouest.

95 % des habitants sont Métis, les autres étant Amérindiens (Guaranis et peuples du Chaco) ou d’origine brésilienne et européenne. Les langues officielles sont l’espagnol et le guarani.

Sur 94 % de la population déclarant une religion, les catholiques sont plus de 84 % et les protestants de diverses obédiences 7 % (dont les mennonites du Chaco, qui parlent encore des formes dialectales de l’allemand).

Indépendant en 1811, le Paraguay est dirigé pendant près de trente ans par celui qui l’a libéré des tutelles de l’Espagne et des Provinces-Unies du Rio de la Plata : José Garcia Rodriguez de Francia. Cet avocat instaure un régime autocratique et collectiviste qui fait du pays un des plus fermés du monde. Les terres confisquées à la Couronne d’Espagne, à l’Église catholique et aux libéraux bannis sont la propriété du gouvernement qui en fait des fermes d’État ou les loue aux paysans. A la mort du « dictateur perpétuel », en 1840, le flambeau est repris par son neveu, Carlos Antonio Lopez, qui maintient l’autocratie instaurée par son oncle, mais ouvre le pays sur l’extérieur et le modernise : la première voie ferrée sud-américaine y est construite en 1854. Doté d’une armée puissante, le Président Francisco Solano Lopez (fils du précédent) engage même une politique extérieure active qui, in fine, va s’avérer désastreuse. En Uruguay, il soutient le camp des blancos contre celui des colorados (« rouges »), appuyés par les Brésiliens.

Surtout, il se met en tête de conquérir le Rio Grande do Sul, à l’extrême-sud du Brésil, ce qu’il fait en 1864, non sans avoir déclaré la guerre à l’Argentine (alors peu peuplée) qui a refusé que les troupes paraguayennes passent par son territoire. Ainsi débute la guerre de la Triple Alliance, ainsi dénommée car elle coalise le Brésil, l’Argentine et l’Uruguay contre le Paraguay. Les alliés bénéficient par ailleurs du soutien de la Grande-Bretagne, dont les affaires commerciales dans la région sont mises à mal par l’aventurisme paraguayen. Refoulés dans leur pays en 1867, les envahisseurs perdent Asuncion l’année suivante et doivent capituler en 1870, laissant le Brésil occuper le Paraguay durant six ans. Le conflit est une catastrophe pour le pays. Il a perdu une part importante de sa population adulte masculine (peut-être la moitié) et doit céder 150 000 km² à ses voisins : au Brésil, ainsi qu’à l’Argentine (une partie du Chaco et la région des Misiones, entre les fleuves Paraña et Uruguay, ainsi nommée en raison des missions que les jésuites y avaient implantées pour évangéliser les Guaranis).

Très affaibli économiquement, le Paraguay entre dans une période de forte instabilité politique qui voit s’affronter deux partis dominés par les grands propriétaires terriens : les colorados (Association nationale républicaine, conservateurs et catholiques) et les azules (« bleus », libéraux et anti-cléricaux). Les premiers dominent la vie politique jusqu’en 1904, date à laquelle les seconds (Parti libéral radical authentique, PLRA) s’emparent du pouvoir à l’issue d’une guerre civile. Le pays connait une relative stabilité dans les années 1920, jusqu’à la guerre du Chaco contre la Bolivie. Celle-ci éclate lorsque, pour des raisons de politique intérieure (cf. Bolivie), le Président bolivien rompt ses relations avec son voisin, à propos d’une zone de steppe inhospitalière de 259 000 km², que les deux pays se partagent depuis les années 1880 : le Gran Chaco boréal, situé entre les fleuves Paraguay et Picolmayo. Menacé, le régime paraguayen décrète la mobilisation générale en 1932 et lance une contre-attaque qui lui permet de percer les lignes de défense boliviennes, bien que son armée soit en infériorité numérique. A l’issue d’un conflit ayant fait 100 000 morts (dont 40 % de Paraguayens sur une population de moins d’un million de personnes), le traité de paix signé en 1938 se montre très favorable à Asuncion, qui récupère plus de 70 % du territoire disputé (200 000 km², soit davantage que les pertes subies dans les années 1870).

La suite n’est qu’une succession de régimes autoritaires et d’affrontements. En 1947, une guerre civile oppose le régime militaire, appuyé par des groupes paramilitaires (milices colorado dans les villes et pynandi, « pieds nus » en guarani, dans les zones rurales) aux libéraux, aux communistes et aux fébréristes (Parti révolutionnaire fébrériste, créé à l’issue de la guerre du Chaco). Victorieux, le Parti colorado devient parti unique, mais divisé en plusieurs factions qui se disputent le pouvoir. Le pays connaît neuf coups d’État jusqu’à celui qui, en 1954, porte au pouvoir le chef de l’armée. Fils d’un immigrant allemand, Alfredo Stroessner va gouverner sans partage pendant trente-cinq ans. Sa dictature, soutenue par les États-Unis au nom de la lutte contre le communisme, s’appuie sur la rémunération de délateurs (les pyragüe, « pieds poilus » en guarani), la torture et l’élimination des opposants, ainsi que divers trafics de contrebande (d’alcool, de cigares, de parfums, de coton, de cocaïne et d’autres drogues…) dans la zone grise de la Triple frontière. Le pouvoir affiche des positions d’extrême-droite qui le conduisent, comme ses prédécesseurs, à accueillir des dignitaires en fuite des régimes nazi, fasciste et franquiste (dont « l’Ange de la mort » Josef Mengele, entre ses exils argentin et brésilien). A partir de 1967, le gouvernement se livre également à la sédentarisation de force ou à l’élimination des indigènes Aché (ou Guayaki, « rats féroces » en guarani) : ils sont regroupés dans deux réserves, le reste de leurs terres étant vendu à des investisseurs privés.

L’autoritarisme et l’exercice solitaire du pouvoir de Stroessner ayant fini par indisposer une partie du Parti Colorado, il est poussé à l’exil en 1989 par son propre gendre, qu’il avait essayé d’évincer. Élu Président (avec 74 % des voix), le général Pedotti rétablit le multipartisme et fait adopter une nouvelle Constitution. Le retour à la démocratie (et l’élection, en 1993, du premier Président civil depuis la guerre du Chaco) ne garantissent pas pour autant le retour de la stabilité politique. Le Parti Colorado et la corruption restent omniprésents et le pays doit faire face à plusieurs coups d’État avortés (dont celui du général Oviedo en 1996).

La domination des conservateurs s’arrête brièvement en 2008, avec l’élection à la présidence de la république de l’évêque défroqué Fernando Lugo, candidat unique d’une coalition de partis de gauche et centristes (Guasu, « Front élargi » en guarani). En 2009, il signe avec son homologue bolivien, lui aussi de gauche, un traité délimitant officiellement leur frontière dans le désert du Gran Chaco boréal. Mais privé d’une majorité stable, Lugo est destitué par le Sénat en 2012. Suspecté de sympathie pour les paysans sans terre (les carperos) – dans un pays où 77 % des exploitations sont aux mains d’1 % des propriétaires, dont de nombreux Brésiliens – il est accusé d’avoir mal géré l’expulsion de personnes qui occupaient illégalement la propriété agricole d’un sénateur du Parti Colorado (une quinzaine de morts dont six tués). Lugo est remplacé par son vice-Président, membre du PLRA, mais dès l’année suivante, les élections ramènent le Parti Colorado au pouvoir. Le vote est l’occasion pour la guérilla de l’Armée du peuple paraguayen de se rappeler au souvenir des autorités, en attaquant des policiers dans le département central de la Concepcion. Depuis, les conservateurs sont régulièrement réélus, à la présidence et au Parlement, dans un contexte inchangé de corruption. Ainsi, l’ancien Président Carces, déjà dans le collimateur du Trésor américain, est mis en cause dans l’assassinat du procureur qui enquêtait sur les ramifications du narcotrafic et du crime organisé au Paraguay : Marcelo Pecci est tué en 2022 en Colombie, sans doute à l’instigation de la principale organisation criminelle brésilienne.

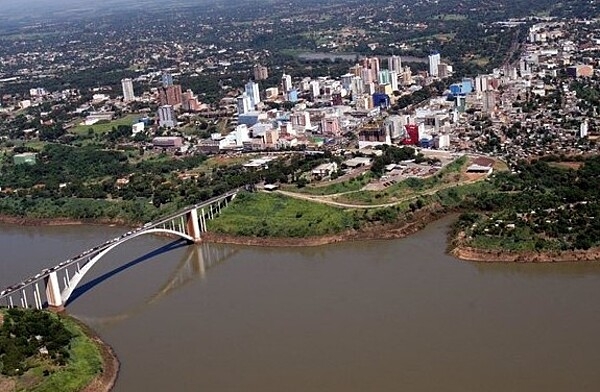

Photo : La Ciudad del este, sur les rives du Parana