75 420 km²

République présidentielle

Capitale : Panama city

Monnaies : balboa / dollar US

4,5 M d’habitants (Panaméens)

Le drapeau est divisé en quatre parties égales dont deux contenant une étoile. Le bleu est la couleur du Parti conservateur et le rouge du Parti libéral.

Pour l’histoire ancienne, lire L’Amérique du sud avant les indépendances modernes

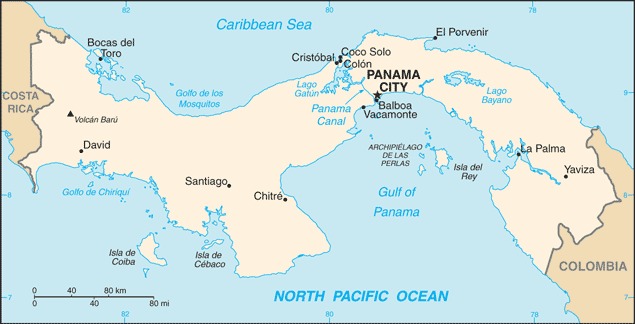

Comptant 2 490 km de côtes (sur la mer des Caraïbes au nord et sur l’océan Pacifique au sud), le Panama partage 687 km de frontières terrestres avec deux pays : 348 avec le Costa-Rica au nord et 339 avec la Colombie au sud (dont il est séparé par les marécages et forêts du bouchon du Darién, 160 km de long sur 50 de large).

Essentiellement constitué par l’isthme qui sépare l’Amérique centrale de l’Amérique du sud, le territoire panaméen est coupé en deux parties par le canal de Panama, qui relie la mer des Caraïbes au Pacifique (en traversant l’isthme sur près de 80 km, du nord-ouest au sud-est). Le relief panaméen est composé de plaines côtières surmontées de chaînes montagneuses, en partie volcaniques : l’une (culminant à 3 475 m) fait partie de la cordillère américaine, l’autre s’en détache pour longer la côte caraïbe (au nord-est). Le climat est tropical.

Environ 65 % de la population est Métisse. Le reste est composé de 12 % d’Amérindiens (souvent présents aussi en Colombie, dont plus de 8 % de Guaymí – Ngäbe et Bugle – et 2 % de Kuna, parlant des langues du groupe Chibcha), 9 % de Noirs (descendant d’esclaves Africains), 7 % de Mulâtres et un peu moins de 7 % de Blancs. La langue officielle est l’espagnol. Outre ses dix provinces, le Panama compte six territoires indigènes autonomes appelés comarques (dont trois, situés à l’est, sont majoritairement peuplés de Kuna).

Sur 88 % d’habitants déclarant une religion, 55 % sont protestants évangéliques et 33 % catholiques romains.

A l’occasion de leur guerre de 1898 contre l’Espagne (qui les a menés aussi bien à Cuba qu’aux Philippines), les Américains réalisent l’intérêt de percer un canal interocéanique en Amérique centrale, projet qui avait été envisagé par des Français en 1875 mais abandonné en raison de ses multiples difficultés (accidents, maladies…). Un moment envisagé au Nicaragua, le choix des États-Unis se porte finalement sur le Panama, alors sous souveraineté de la Colombie. Celle-ci étant alors en proie à une guerre civile, Washington fomente une révolte qui aboutit à l’indépendance du Panama à la fin de l’année 1903. A peine souverain, le pays signe un traité qui cède à perpétuité aux États-Unis une zone de dix miles de large allant de la mer des Caraïbes à l’océan Pacifique. Dès l’année suivante, les Américains commencent à y percer un canal qui entre en service en 1914. Le chantier provoque un afflux de travailleurs Noirs originaires des Antilles britanniques, puis de commerçants venus de toute l’Asie. Le Panama se trouve de facto coupé en deux, le canal et ses berges étant propriété des États-Unis, lesquels y installent de nombreuses installations militaires.

Dans les années 1920, le jeune régime panaméen doit affronter la rébellion des Kuna, qui proclament une éphémère République de Tulé au début de l’année 1925. Les Indiens acceptent finalement de déposer les armes, en échange du respect de leurs coutumes et d’une relative autonomie territoriale toujours en vigueur.

Au cours des années 1960, des émeutes surviennent au sujet du canal de Panama, dont le statut extraterritorial est d’autant plus mal vécu qu’il forme une enclave luxueuse dans un pays pauvre. En 1968, le Président Arias – proche de l’oligarchie terrienne et des milieux liés à Washington – est déposé par un coup d’État militaire. Le pouvoir est pris par le colonel Torrijos. Auto-proclamé Chef suprême de la Révolution panaméenne, il fait adopter une nouvelle Constitution et un Code du travail, instaure une réforme agraire, inaugure des écoles, lance un important programme de travaux publics et reconnaît les syndicats ouvriers et paysans. Sous sa direction, le Panama devient un centre bancaire international. Fervent nationaliste, et inspiré par la nationalisation égyptienne du canal de Suez, Torrijos s’attelle à la récupération du canal de Panama. Sous la pression internationale, le Président démocrate américain Carter cède en 1977 : les accords signés stipulent que le canal passera sous souveraineté panaméenne à la fin de l’année 1999, les Américains conservant le droit d’y intervenir militairement en cas d’atteinte à son statut de neutralité. Proche de Cuba et de plusieurs guérillas marxistes, le chef d’État panaméen meurt en 1981 dans un accident d’avion, victime d’une possible tentative d’assassinat américaine.

Des militaires prennent sa suite, via des dirigeants fantoches. A partir de 1983, le véritable homme fort du pays est le général Manuel Noriega, chef des Forces de défense et ancien chef des services de renseignement. Allié fidèle de la CIA américaine, dont il a été un agent, il aide les États-Unis à livrer des armes aux contre-insurrections anti-communistes d’Amérique centrale. Mais le personnage est incontrôlable. Enrichi dans le trafic de cocaïne avec le cartel colombien de Medellin, il commence à livrer des armes à des mouvements de gauche et annule les résultats de l’élection présidentielle de 1989. A la fin de l’année, le Président américain prend le prétexte de l’assassinat d’un de ses soldats par des militaires panaméens pour déclencher une invasion du Panama. L’opération Just cause, qui fait quelques centaines de morts civiles, aboutit à la reddition de Noriega. Condamné à quarante ans de prison, il mourra en 2017.

Son successeur, le conservateur Guillermo Endara, est le vainqueur de l’élection invalidée par Noriega. Il rétablit l’économie et les institutions démocratiques et obtient la suppression de l’armée, le maintien de l’ordre étant confié uniquement à la police. Ses successeurs, dont le fils de Torrijos, appartiennent au Parti révolutionnaire démocratique (PRD) fondé par l’ancien dirigeant. C’est sous leur mandat que, comme prévu, le canal redevient panaméen.

Mais en 2009, le discrédit de la classe politique traditionnelle est tel que les électeurs choisissent comme Président un populiste de droite, Ricardo Martinelli, magnat de la grande distribution (qui n’avait obtenu que 5 % en 2004), élu sur la promesse de faire baisser le prix des aliments de base, de soutenir les retraités sans pension et de diminuer l’insécurité. Sous son mandat, des manifestations de la plus importante ethnie indienne font deux morts et amènent le pouvoir à promulguer, en 2012, une loi interdisant l’exploitation minière sur les territoires indigènes et à solliciter l’avis des autorités locales sur tout projet hydraulique. La présidence de Martinelli est entachée par plusieurs affaires de corruption qui lui valent d’être condamné à dix ans de prison en 2024 (et de s’enfuir pour la Colombie). C’est un de ses anciens ministres, José Raul Mulino, qui est élu la même année avec 34 % des voix (9 % devant son plus proche adversaire), sans avoir de majorité parlementaire.

En 2025, le nouveau Président républicain Trump relance la question du canal de Panama, élargi entre 2006 et 2016 et dont les deux ports situés à ses extrémités (Cristobal et Balboa) sont exploités par une société hongkongaise. Craignant de voir la Chine mettre la main sur la zone (qui voit passer un peu plus de 5 % du commerce mondial), les États-Unis obtiennent que les deux terminaux portuaires soient vendus à un consortium dirigé par des fonds états-uniens, mais l’opération est remise en cause par Pékin, qui exerce une tutelle sur Hong-Kong. Ayant menacé de reprendre le canal par la force, Washington obtient de pouvoir stationner des soldats au Panama, mais sur des bases restant la propriété du pays « hôte ». En janvier 2026, la Cour suprême panaméenne rend une décision contraire aux intérêts chinois : elle annule les contrats passés avec la société hongkongaise, au motif que leur renouvellement a eu lieu sans appel d’offres.