108 889 km²

République présidentielle

Capitale : Ciudad de Guatemala (Nueva Guatemala de la Asuncion)

Monnaie : le quetzal

18,3 millions d’habitants (Guatémaltèques)

Au centre du drapeau figurent le quetzal (oiseau sacré des Mayas), ainsi que deux épées et deux fusils croisés (représentant l’honneur et le sens de l’indépendance).

Pour l’histoire ancienne, lire Le Mexique et l’Amérique centrale avant les indépendances modernes

Le Guatemala possède 400 km de côtes, pour l’essentiel sur l’océan Pacifique au sud et pour une faible part sur la mer des Caraïbes à l’est. Il partage 1 667 km de frontières terrestres avec quatre pays : 958 au nord avec le Mexique au nord, 199 avec le Salvador au sud-est, 244 avec le Honduras à l’est et 266 au nord-est avec le Belize, dont il revendique la moitié sud (afin d’élargir son ouverture sur le golfe du Honduras), ainsi que certaines îles de sa barrière de corail (cf. Belize).

Très largement montagneux, le Guatemala comporte trois grandes zones d’habitats : deux chaînes volcaniques orientées d’est en ouest (avec un point culminant à 4220 m, le plus haut sommet d’Amérique centrale), des plaines côtières en partie marécageuses et la forêt humide du Petèn au nord-est : représentant près d’un tiers du territoire, le département du Petèn se détache géographiquement du reste du pays du fait de son enclavement entre le Mexique et le Belize. Le climat du Guatemala est tropical.

56 % de la population est composée de métis d’Indiens et d’Espagnols (Mestizo ou Ladino). Le reste comprend un peu moins de 42 % de Maya, ainsi que des Xinca (autres autochtones Indiens), des descendants d’esclaves africains et des Garifuna (issus du mélange d’Africains et d’Indiens des Caraïbes). La langue officielle est l’espagnol, mais la loi reconnait aussi vingt-trois langues autochtones dont vingt-et-une maya (Q’eqchi’ , K’iche, Mam, Kaqchikel…).

Sur les 88 % d’habitants déclarant une religion, près de 46 % sont protestants évangéliques et 42 % catholiques.

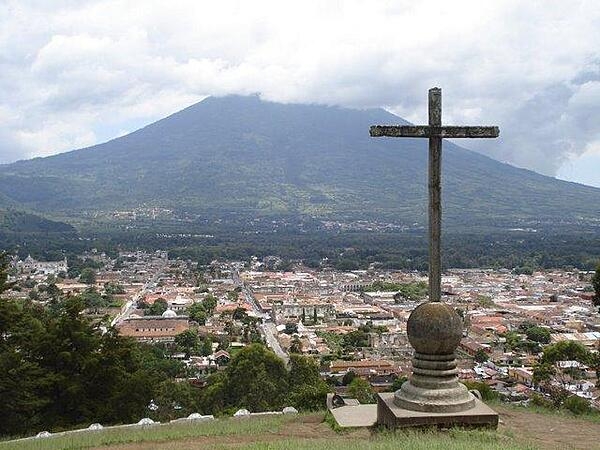

Siège de florissantes cités Maya jusqu’au déclin de cette civilisation (notamment dans la forêt du Petèn), le Guatemala est conquis par les Espagnols au début du XVIe siècle (cf. Les civilisations pré-colombiennes d’Amérique centrale). Dans leur entreprise, les conquistadores sont alliés à des peuples de langue nahuatl, qui donnent son nom au pays et à sa capitale : Quauhtemallan (« terre d’arbres »), que les Espagnols vont prononcer Guatemala. En 1542, ils y installent leur capitainerie générale (ou royaume) du Guatemala ; dépendant de leur vice-royauté de Nouvelle-Espagne, elle s’étend sur l’actuel territoire guatémaltèque, mais aussi sur le Chiapas mexicain, le Belize, le Salvador, le Honduras, le Nicaragua et le Costa-Rica. Sa capitale est la ville d’Antigua (photo de une, avec le volcan de Agua en arrière plan), puis celle de Guatemala, lorsque la première est fortement endommagée par des tremblements de terre en 1776.

A la faveur de l’émancipation mexicaine, la capitainerie générale du Guatemala se déclare elle aussi indépendante, en 1821, sous le nom de Provinces-Unies de l’Amérique centrale. Mais l’unité ne dure pas : la fédération se désagrège en 1839, sous la houlette de Rafael Carrera, un chef de bande guatémaltèque zambo (métis d’autochtone et de Noir). Le Guatemala devient un État à part entière et s’agrandit : au printemps 1840, il ramène dans son giron sa partie occidentale qui avait fait sécession, dans les années 1830, sous le nom de république de Los Altos (une autre partie étant rattachée au Mexique, où elle bénéficie toujours d’un statut spécial au sein de l’État du Chiapas)[1]. La côte sud-est du Yucatán suit un autre chemin : passée sous influence britannique, elle deviendra le Belize, avec des conséquences territoriales qui se manifestent encore aujourd’hui, le Guatemala réclamant la moitié méridionale de son voisin.

Premier producteur de bananes et de fruits tropicaux des Caraïbes, le Guatemala attire des entreprises américaines, ainsi que des colons belges et allemands, au détriment des autochtones qui sont expropriés de leurs terres. Politiquement, le pays est dirigé par des dictatures de gauche et de droite, à commencer par celle de Carrera, Président conservateur du pays de 1844 à 1865. Très attaché à la foi catholique, il entre en guerre en 1863 contre le Salvador, où le général Barrios (arrivé au pouvoir quatre ans plus tôt) mène une politique fortement anti-cléricale. Soutenu par le Nicaragua et le Costa-Rica (alors que le Honduras prend parti pour le Salvador), le Guatemala sort victorieux du conflit et obtient le remplacement de Barrios par un président conservateur.

En 1933, une nouvelle Constitution retire le droit de vote aux illettrés, soit 75% de la population, principalement les descendants des Mayas. Le Guatemala prend un nouveau cap en 1945, avec l’élection de Juan José Arévalo, qui met en place un code du travail, autorise le droit de grève et fonde un institut indigéniste. En juin 1954, son successeur Jacobo Árbenz Guzmán instaure une taxe sur les exportations et décide d’une réforme agraire, ce qui contrarie fortement les intérêts des grands propriétaires, nationaux et américains, en particulier de la United fruit company. Celle-ci appuie alors la CIA pour renverser Arbenz par un coup d’État militaire et éviter qu’un régime potentiellement communiste ne s’installe dans le pays.

[1] En 1844, 1848 et 1849, plusieurs révoltes éclateront en vue de ré-obtenir l’indépendance de Los Altos, mais sans succès.

La dictature instaurée par le nouveau régime provoque la mort de milliers de militants de gauche, entrés dans la clandestinité après le putsch. Arrivé au pouvoir en 1970, le général Osorio se déclare déterminé à « transformer, s’il le faut, le pays en cimetière, pour restaurer la paix civile ». Une résistance paysanne s’est en effet mise en place dans les années 1960 ; elle est soutenue par un mouvement de guérilla, marqué par la théologie de la libération et la défense des peuples indigènes. Largement soutenue par les États-Unis, la junte perd le soutien américain à la fin des années 1970, alors que se multiplient les exactions et les exécutions sommaires (cent-cinquante paysans tués dans un village en 1978). Le relais est pris par les Israéliens qui fournissent des conseillers et des armes. En 1982, à l’issue d’élections frauduleuses, le pouvoir est pris par le général Efraín Ríos Montt qui met en place des milices, les patrouilles d’autodéfense civiles (PAC), et lance une politique de la « terre brûlée » : plus de quatre cents villages sont complètement rasés et cent mille Mayas massacrés ou jetés d’hélicoptères dans l’océan Pacifique. En réaction, la guérilla se structure en Union révolutionnaire nationale guatémaltèque (URNG).

Au bout de dix-huit mois, Ríos Montt est renversé par un autre militaire, lequel remet le pouvoir à un civil démocrate-chrétien en 1985. Les négociations ouvertes par ses successeurs avec la guérilla aboutissent à un accord les tous derniers jours de 1996 : reconnaissant les Mayas comme des citoyens à part entière, il prévoit une distribution de terres aux petits paysans, une réforme fiscale, la réduction d’un tiers des effectifs des forces armées et la création d’une police nationale, ainsi que la transformation de l’URNG en parti politique légal. La guerre civile a fait au moins 200 000 morts, dont 80% d’origine indigène, et 45 000 disparus : 93% des violences sont imputées aux troupes gouvernementales et aux paramilitaires qui les appuyaient, la guérilla ayant de son côté commis des massacres dans des villages refusant de la rejoindre.

Bien qu’affaiblis, l’armée et les milieux conservateurs gardent néanmoins un pouvoir certain, dont témoignent l’accès de Ríos Montt à la Présidence du Sénat et l’élection de son candidat, membre du Front révolutionnaire guatémaltèque, à la tête de l’État aux élections, peu suivies, de fin 1999. Malgré tout, des militaires sont sanctionnés par la justice : en 2001, l’ancien chef des renseignements militaires et deux anciens membres de l’État-major présidentiel sont condamnés à trente ans de prison pour l’assassinat, trois ans plus tôt, d’un évêque de la capitale qui avait documenté les exactions de la « sale guerre ». A la fin de l’année 2003, Ríos Montt échoue à se faire élire à la présidence de la République : il est devancé par deux chefs d’entreprise représentant la droite (le plus conservateur des deux étant élu au second tour), tandis que le candidat de l’URNG n’obtient que 3 %, l’électorat Maya se déplaçant fort peu aux urnes.

Si la paix civile est revenue et que la justice suit son cours (des milliers d’années de prison sont prononcées, en 2011, contre des militaires et miliciens responsables de centaines de morts), la violence et la corruption demeurent, alimentées par le trafic de drogue. Les zetas (formés notamment par des renégats des Kaibiles, une unité anti-insurrection de l’armée guatémaltèque) et autres pelones des cartels mexicains, ainsi que les gangs salvadoriens de la Mara Salvatrucha, s’affrontent pour contrôler le transit de la drogue colombienne vers les États-Unis, face à une police corrompue et à une armée trop peu nombreuse et pas assez organisée (ses effectifs étant passés de 45 000 à 16 000 hommes après les accords de paix). En 2007, trois députés de la droite salvadorienne sont assassinés par des policiers guatémaltèques qui sont eux-mêmes exécutés par un commando à l’intérieur de la prison de haute sécurité où ils avaient été placés (sans doute afin qu’ils ne puissent désigner le commanditaire des meurtres). A l’été 2007, la campagne électorale fait des dizaines de morts (des militants et des candidats de tous les partis en étant victimes). En 2011, près d’une trentaine de personnes, y compris des femmes et des enfants, sont tuées – et la plupart décapitées – dans un ranch proche de la frontière mexicaine. Un groupe de deux cents assaillants aurait voulu venger l’assassinat dans la même région, sans doute par les Zetas, du frère d’un ancien baron guatémaltèque de la drogue (lui-même assassiné en 2008).

Les cartels contrôlent toute la région du Petèn, soit le tiers du Guatemala et financent largement la politique locale. Aux présidentielles de septembre 2011, les principaux candidats crèvent le plafond des dépenses permises et enfreignent ouvertement la loi électorale en refusant de communiquer l’origine des fonds qu’ils ont perçus. Le vainqueur est l’ancien général « mano dura » Pérez Molina, soupçonné de la répression de communautés indigènes dans la région du Quiché lors de la guerre civile. En 2013 s’ouvre le procès de Ríos Montt. L’ancien dictateur est condamné à quatre-vingt ans de prison pour génocide et crimes contre l’humanité, mais le jugement est annulé par la Cour constitutionnelle pour vice de forme ; il décèdera cinq ans plus tard. En 2015, le Président Pérez est démis et placé en détention : lui et sa vice-Présidente sont accusés de fraudes et corruptions multiples par la population, mais aussi par la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (Cicig), mise en place par l’ONU pour lutter contre l’infiltration des réseaux mafieux au sein de l’État. Dans un rapport, elle estime que les trois-quarts du financement des partis politiques locaux vient de la corruption et du crime organisé. Dans ce contexte, c’est un candidat antisystème et anti-corruption, Jimmy Morales, vedette télévisuelle de confession évangélique, qui est élu à la tête de l’État avec plus des deux tiers des votes.

Mais son discours s’effondre rapidement puisque, dès le début de l’année 2016, des membres de son Front de convergence nationale (FCN) sont poursuivis pour crimes de guerre. Morales réagit en annonçant qu’il ne reconduira pas le mandat de la Cicig en 2019. Persécutés, plusieurs dizaines de magistrats anti-corruption sont condamnés à l’exil. Quatre ans plus tard, les élections générales se déroulent dans le climat traditionnel d’achats de votes de la part de Vamos (parti du Président conservateur sortant, qui ne peut se représenter), de Valor de la fille de Rios Montt (alors que les héritiers de dictateurs ne sont pas censés pouvoir concourir) et de l‘Union nationale de l’espérance de Sandra Torres (veuve d’un ancien chef d’État). Bien qu’un certain nombre de candidats de gauche ou du centre aient vu leur candidature invalidée sous des prétextes plus ou moins fallacieux, la victoire revient à un outsider de cette mouvance, l’écologiste Bernardo Arevalo, fils du premier Président démocratiquement élu en 1945. Son Movimiento Semilla (« graine ») n’a en revanche pas de majorité dans un Parlement très fragmenté. Contestée par neuf partis de droite et par les instances judiciaires liées au pouvoir, sa victoire est finalement validée par la Cour constitutionnelle.

Arevalo prend la direction d’un pays en crise : plus de dix millions d’habitants vivent sous le seuil de pauvreté et un enfant sur deux est dénutri, les terres étant d’abord consacrées à l’exportation (de minéraux ou de produits agricoles non transformés). Le taux d’homicides atteint 16,1 pour 100 000 habitants, soit plus du double de la moyenne mondiale. Dépourvu de majorité, le nouveau chef d’État peine à mettre en œuvre ses réformes, notamment de lutte contre la corruption. Sa tâche est d’autant plus ardue que son élection est toujours contestée par la procureure générale, nommée par le « pacte des corrompus » qu’il avait dénoncé durant sa campagne présidentielle. L’âpreté de la question foncière se traduit par des heurts parfois meurtriers : en décembre 2025, des affrontements entre habitants de deux villages autochtones de l’ouest du Guatemala, opposés depuis plus d’un siècle au sujet de la possession de terres, fait quatre morts et une centaine de blessés.

En janvier 2026, une demi-douzaine de policiers sont tués lors d’émeutes de prisonniers maras, après que le gouvernement a annoncé vouloir transférer leurs chefs dans un centre de détention de très haute sécurité.