51 100 km²

République présidentielle

Capitale : San José

Monnaie : le colón

5,2 M habitants (Costa-Ricains)

Indépendance en 1839

Les armoiries au centre du drapeau sont un résumé du pays, avec trois volcans surplombant deux océans (traversés par des bateaux) et sept étoiles pour ses provinces.

Pour l’histoire ancienne, lire Le Mexique et l’Amérique centrale avant les indépendances modernes

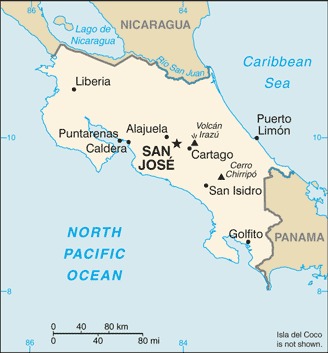

Comptant 1 290 km de côtes (deux-tiers sur le Pacifique et un tiers sur la mer des Caraïbes), le Costa-Rica partage 661 km de frontières terrestres avec deux pays : au nord 313 km avec le Nicaragua (dont elle conteste la souveraineté sur l’île de Calero) et au sud 348 km avec le Panama.

Le territoire comprend une île volcanique inhabitée dans le Pacifique, à un peu plus de 490 km de ses côtes : l’île Cocos (un peu moins de 24 km²). Les plaines côtières caraïbe et pacifique costaricaines sont séparées par des montagnes incluant une centaine de volcans (dont certains encore actifs) et culminant à près de 3 820 m. Le climat est de type tropical / subtropical, plus tempéré sur les hauteurs.

Près de 84 % de la population s’identifie comme Blanche ou Métisse (dont 10 % d’origine nicaraguayenne). Le reste est composé de Mulâtres (moins de 7 %), d’Amérindiens (plus de 2 %, dans le Sud), de Noirs descendant d’esclaves africains (1 %), de Chinois (1 %)…

La langue officielle est l’espagnol.

Sur 73 % d’habitants déclarant une religion, près de 48 % sont catholiques romains, 20 % protestants (évangéliques et pentecôtistes), un peu plus de 2 % membres d’autres obédiences chrétiennes (comme les Témoins de Jéhovah) et 3 % adeptes d’autres religions (notamment autochtones).

Issu, en 1839, de la dissolution des Provinces-Unies de l’Amérique centrale (cf. Amérique centrale), le Costa-Rica assoit principalement son économie sur la culture du caféier et ramène dans son giron les régions restées à l’écart de la fédération (le territoire des Malekus dans les plaines du nord-est et le Talamanca frontalier du Panama au sud-est). A la différence de la plupart de ses voisins, le pays ne connait que de brèves périodes d’instabilité. En 1917, le général Tinoco s’empare du pouvoir mais démissionne deux ans plus tard, par crainte d’une intervention américaine. Dans les années 1930, la crise économique conduit à l’élection de présidents populistes, qui mettent en place des réformes sociales. En 1948, des troubles éclatent après la victoire, contestée par certains opposants, du journaliste Otilio Ulate. La guerre civile qui démarre (un millier de morts) débouche sur l’accession au pouvoir de José Figueres, un riche propriétaire terrien qui a levé sa propre armée, la Légion des Caraïbes. Les troubles ne finissant pas, il accepte de ne rester que dix-huit mois à la tête du pays et de se retirer ensuite en faveur d’Ulate. Celui-ci fait adopter une nouvelle Constitution qui, entre autres dispositions, abolit l’armée en temps de paix. « Don Pepe » Figueres revient au pouvoir quelques années plus tard, mais cette fois de façon légale. Fondateur du Parti de libération nationale (PLN, social-démocrate) en 1951, il est élu deux ans plus tard Président de la république (fonction qu’il exercera de nouveau en 1970). Il consolide l’État-providence mis en place par ses prédécesseurs et entretient des relations tendues avec le dictateur nicaraguayen Somoza.

En 1958, le Parti de l’union sociale-chrétienne (PUSC) arrive aux affaires, instaurant une alternance avec le PLN qui va durer une cinquantaine d’années. Confronté à l’afflux de réfugiés provoqué par les guerres civiles sévissant dans plusieurs pays d’Amérique centrale, le Président Arias (PLN) s’investit fortement comme négociateur entre belligérants. L’accord d’Esquipulas – signé en 1987 par le Salvador, le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua – lui vaut l’attribution du Prix Nobel de la paix. Le calme revenu, le Costa-Rica investit fortement dans le tourisme haut de gamme et les nouvelles technologies pour dynamiser son activité. A l’issue du second mandat d’Arias, les électeurs choisissent pour la première fois une femme pour diriger le pays : très conservatrice, bien que membre du PLN, Laura Chinchilla devient la plus impopulaire chef d’État de l’histoire costaricienne.

Son impopularité est telle que le bipartisme PUSC-PLN prend fin en 2014 avec l’élection du candidat du Parti d’action citoyenne (PAC), formation qui conserve le pouvoir en 2018, avant de disparaître du Parlement en 2022. Le scrutin présidentiel est alors remporté par le candidat, conservateur et populiste, du Parti du progrès social et démocratique (PPSD), Rodrigo Chaves, ancien économiste à la Banque mondiale et éphémère ministre des Finances sous la présidence précédente. Faute de majorité parlementaire, sa formation étant nouvelle, il doit compter sur d’autres partis pour gouverner et redresser un pays qui s’est enfoncé dans la crise (près de 25 % de la population sous le seuil de pauvreté) et dans la corruption : son prédécesseur de 2014 a été inculpé en 2023 et Chaves lui-même est sous le coup d’une enquête pour « trafic d’influence » ; en juillet, la justice demande au Parlement de lever son immunité, mais sans succès. Dans le même temps, la criminalité augmente de façon majeure (le taux d’homicide a progressé de plus de 50 % en six ans), principalement du fait du trafic de cocaïne.

Chaves termine son mandat sur un bilan contrasté : la situation économique du pays s’est améliorée, mais il demeure un des plus inégalitaires du continent. Le Président bénéficiant toujours d’une cote de popularité appréciable mais ne pouvant constitutionnellement pas se représenter, la formation gouvernementale (rebaptisée Parti du peuple souverain, PPSO) présente une de ses ministres à la présidentielle de février 2026. Laura Fernandez est élue dès le premier tour, face à dix-neuf candidats d’opposition, preuve de l’émiettement de la scène politique : elle obtient 48 % des suffrages, soit 8 % de plus que le score nécessaire pour ne pas avoir à disputer un second tour. La nouvelle Présidente a notamment bénéficié de ses promesses de poursuivre la politique de son mentor et de s’attaquer fermement aux questions de sécurité, avec le lancement d’un projet de prison de haute sécurité, similaire à celle qu’a construite le Salvador voisin. Jusqu’alors très minoritaire, le parti au pouvoir remporte aussi la majorité absolue au Parlement monocaméral, mais sans atteindre la majorité qualifiée (un peu plus de deux tiers des députés) qui lui permettrait de modifier, seul, la très libérale Constitution de 1949.

Photo : le volcan Arenal