22 966 km²

Monarchie constitutionnelle, membre du Commonwealth

Capitale : Belmopan

Monnaie : dollar bélizien

416 000 habitants (Béliziens)

Belize est le seul pays du monde dont le drapeau comporte des êtres humains (deux coupeurs d’acajou). La plus grande ville est l’ancienne capitale (jusqu’à 1970) Belize-city, située à l’embouchure du fleuve homonyme.

Pour l’histoire ancienne, lire Le Mexique et l’Amérique centrale avant les indépendances modernes

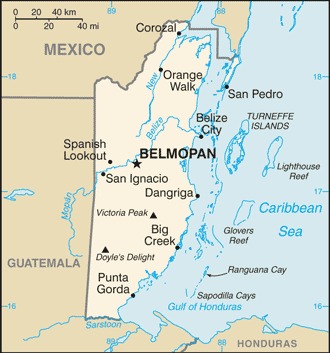

Ouvert sur la mer des Caraïbes à l’est (386 km de côtes), le Belize partage 542 km de frontières terrestres avec deux pays : 276 au nord avec le Mexique et 266 à l’ouest avec le Guatemala, qui revendique la moitié du territoire bélizien pour élargir sa façade caraïbe (cf. infra). Le relief est majoritairement plat et le climat tropical.

La plupart des Béliziens ont une origine multiraciale : amérindienne et européenne (Mestizo, 53 %), africaine et européenne (Créoles, 26 %), africaine et amérindienne (Garifuna, 6 %). Le reste de la population est Maya (11 %), Blanche (5 %, en partie mennonite), Indo-caribéenne (4 %). La langue officielle est l’anglais, mais l’espagnol est parlé par plus de la moitié des habitants et le kriol par un peu moins de la moitié.

Près des trois quarts des habitants déclarant une religion sont chrétiens : catholiques à 40 % et membres de diverses obédiences protestantes à 31 % (pentecôtistes, adventistes, anglicans, mennonites, baptistes, nazaréens…). Environ 10 % sont adeptes de la foi Baha’i, du bouddhisme, de l’hindouisme, de l’islam, du rastafarisme…

Site de cités Mayas jusqu’au déclin de cette civilisation, à la fin du premier millénaire, le Belize devient le théâtre de rivalités entre les Espagnols et les Britanniques aux XVIIe et XVIIIe siècles. Dominé par les Espagnols, le Yucatan est souvent attaqué par des pirates anglais, qui finissent par s’installer sur la côte de Belize durant le XVIIe siècle. D’autres prennent pied sur le littoral du Honduras et du Nicaragua.L’Espagne leur concède ces terres, à condition qu’ils cessent leurs actes de piraterie contre ses bateaux. Entre 1858 et 1860, le Royaume-Uni signe une série de traités en vertu desquels il laisse ses différents territoires aux pays d’Amérique centrale, devenus indépendants après s’être émancipés de la tutelle espagnole. La seule exception est Belize, dont le port permet aux Anglais d’exporter leurs biens dans toute l’Amérique centrale, jusqu’au sud du Mexique. Ainsi, en 1859, ils signent un traité avec le Guatemala (indépendant depuis 1821) qui, trois ans plus tard, leur permet de faire du Belize la colonie du Honduras britannique ; en échange de la reconnaissance guatémaltèque, le Royaume-Uni s’engage à construire une route reliant le Guatemala à la ville côtière de Punta Gordo… ce qu’il ne fera jamais.

Estimant que Londres n’a pas respecté ses engagements, le Guatemala réclame l’intégration de Belize à son territoire dès 1889 et revient à la charge dans les années 1930. Cette revendication territoriale devient un leitmotiv des juntes qui se succèdent à la tête du Guatemala, y compris lors de la guerre civile qui débute dans les années 1960. Le pays menace même d’envahir son voisin en 1948 et arme, dix ans plus tard, un Front de l’armée de libération du Belize qui échoue à s’emparer du territoire.

En 1964, le Honduras britannique est doté d’un gouvernement autonome qui aspire rapidement à l’indépendance. Entre 1967 et 1970, sa capitale est installée dans une ville nouvelle, Belmopan, construite à l’intérieur des terres, pour éviter qu’elle ne subisse le sort de la précédente, Belize city, détruite à 70 % par un cyclone tropical en 1961. L’indépendance est finalement proclamée en 1981 (avec le souverain britannique comme chef d’État), mais elle ne sera reconnue que dix ans plus tard par le gouvernement guatémaltèque.

Se référant à des accords datant de l’Empire espagnol, accords que Belize ne reconnait pas, le Guatemala ne revendique plus tout le territoire de son voisin, mais « seulement » sa moitié méridionale, qu’il tente d’envahir en 1983. Une médiation de l’Organisation des États américains (OEA) permet de ramener le calme et de trouver plusieurs accords sur des domaines allant de l’énergie à la culture. Une zone tampon d’un kilomètre est créée à la frontière entre les deux pays et l’OEA y installe un bureau chargé de régler les conflits locaux. De nouveaux heurts s’étant produits en 2000, Belize et le Guatemala décident, en 2008, de porter leur différend devant la Cour internationale de justice. Validé par référendum au Guatemala en 2018 et au Belize l’année suivante, ce processus donne lieu au dépôt du dossier devant la CIJ, où il est toujours en cours d’arbitrage.

Entretemps, le Belize a reconstruit son ancienne capitale et développé ses activités touristiques mais aussi financières, au point d’être classé comme un paradis fiscal. Comme beaucoup de ses voisins, il est devenu un point de passage de la drogue produite par les cartels mexicains et sud-américains, avec la violence que ce trafic induit.